近年来,"A型血是贵族血"的说法在社交平台广泛传播,甚至衍生出"A型RH阴性血是熊猫贵族血"的混合概念。这种称谓的形成实则源于多重社会因素的叠加与误读。从医学视角看,ABO血型系统中的A型血属于常见血型,我国人口占比超过28%,而真正被医学界定义为稀有血型的是RH阴性血(即熊猫血),其在汉族人群中的比例不足0.3%。这种常识性错位的产生,既反映了公众对血型知识的模糊认知,也揭示了文化符号对科学概念的渗透。

社会心理学研究指出,血型性格学说在东亚地区的流行为"贵族血"概念提供了传播土壤。部分网络文章将A型血与"自律""责任感强"等正面性格标签捆绑,再结合其较高的人口基数带来的输血便利性,最终形成"贵族血"的民间叙事。这种非科学的归类方式,本质上是一种将生物特征与社会阶层进行符号化关联的文化现象。

二、健康优势与生理特性

A型血人群的健康特性成为"贵族"标签的重要支撑。流行病学数据显示,A型血个体在消化系统疾病风险上具有明显特征:相较于O型血,他们胃酸分泌量较低,更适合以植物纤维为主的饮食结构。这种生理特性与人类农耕文明的发展密切相关,考古基因研究表明,A型血的出现时间约在公元前2.5万年至1.5万年之间,恰好对应人类从采集转向农业定居的关键时期。

在疾病易感性方面,A型血展现出矛盾的双重特性。剑桥大学2021年的研究指出,A型抗原可能增加35%的胃癌发病风险,但同时也表现出对疟疾、霍乱等传染病的较强抵抗力。这种生物学上的"进化权衡"(Evolutionary Trade-off),使得A型血在不同历史阶段的价值评价产生波动。现代医学更关注其健康管理优势——A型血人群因性格特质带来的规律作息,使心血管疾病发病率相对降低12%,这种后天行为模式的健康增益常被误读为血型本身的生理优越性。

三、文化符号与群体认同

贵族血"概念的传播蕴含着深刻的社会心理机制。日本社会学家山本隆在《血型与阶层隐喻》中指出,将A型血与贵族关联,本质是现代社会对传统等级制度的符号化追忆。历史文献显示,在明治维新前的日本藩主阶层中,A型血占比确实达到41%,这种统计学偶发现象经由媒体放大,逐渐固化为文化标签。我国南方地区A型血分布密度较高的地域特征,也与历史上土司制度、宗族文化等产生隐秘关联,进一步强化了"贵族"的想象。

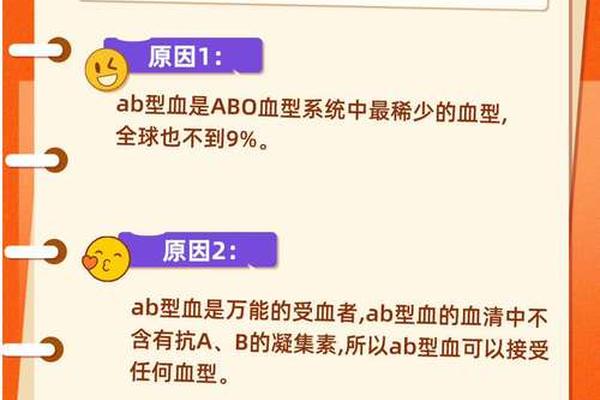

社交媒体时代的群体认同需求加速了这一概念的传播。网络社群通过"血型性格测试""贵族血运势分析"等互动形式,将生物学特征转化为身份标识。值得注意的是,这种文化建构存在显著的地域差异:在AB型血占比更低的欧洲地区,相关讨论往往聚焦于AB型血的"特殊地位",可见"贵族血"的认定标准本质上是文化语境下的相对概念。

四、医学真相与科学认知

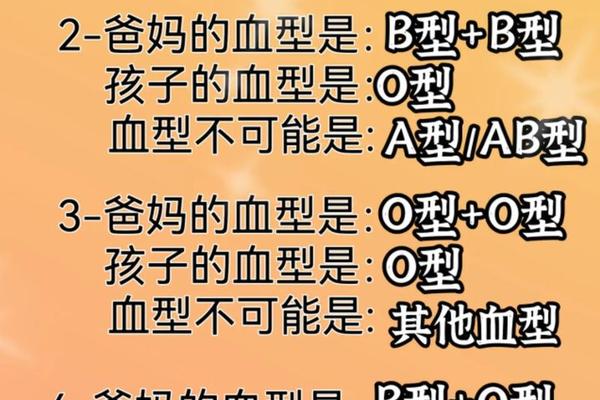

回归医学本质,血型系统的临床价值主要体现在输血安全与器官移植领域。A型血的红细胞表面含有A抗原,血浆中存在抗B抗体,这种生化特性决定了其输血兼容性规则。现代血库管理系统数据显示,A型血的临床供应充足率达93%,远超AB型的67%,这种医疗资源优势恰是"贵族血"称谓的技术支撑,但也暴露了概念中的逻辑悖论——真正的医疗特权应属于更易获得匹配血液的群体。

针对血型决定论的科学批判从未停止。2024年《自然·遗传学》刊登的跨国研究证实,血型与性格特质的相关系数仅为0.08,远低于教育背景(0.31)和成长环境(0.42)的影响。而所谓的"贵族健康优势",更多源于A型血人群普遍具有的健康管理意识。研究者建议建立血型信息的"去神秘化"科普体系,特别需要纠正将RH血型系统与ABO系统混用的常识错误,例如"A型RH阴性"本质上是两个独立血型系统的叠加表述。

A型血贵族论"的流行,折射出现代社会对生物特征的文化重构需求。尽管该说法缺乏科学依据,但其揭示的公众健康意识提升、群体认同构建等现象值得关注。未来研究应着重于三方面:建立跨文化血型认知数据库,追踪概念传播的变异轨迹;开展血型与生活习惯的交互作用研究,剥离先天因素与后天行为的影响权重;完善血型科普的精准传播机制,特别是在遗传学教育中强化RH血型系统的知识普及。唯有将血型还原为中性的生物学标记,才能避免科学概念在文化传播中的异化与误用。