人类对血型的研究已跨越百年,ABO血型系统的发现为医学和遗传学开辟了全新视野。全球人口中,A型血约占26%,虽然位列第二却远低于O型的44%。这种看似普通的血型分布背后,暗含着基因密码的博弈、文明演化的轨迹以及自然选择的残酷法则。从尼安德特人茹毛饮血的原始社会,到现代医疗体系下的血库管理,A型血的存在与稀缺性始终是人类适应环境与生存挑战的缩影。

一、遗传机制与基因多样性

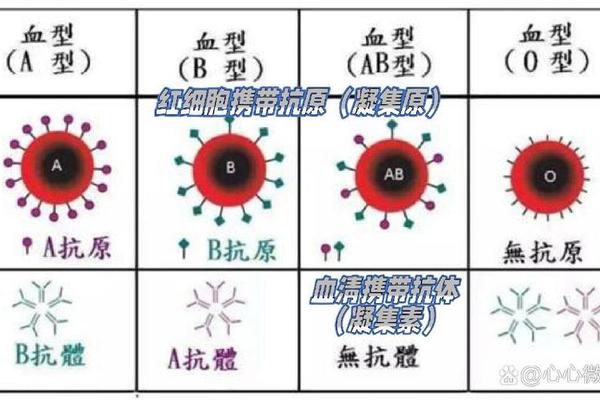

ABO血型系统由9号染色体上的基因决定,A型血的遗传表现为显性特征。当个体携带两个A等位基因(AA)或一个A与一个O基因(AO)时,红细胞表面会呈现A抗原。这种显隐性关系使得A型血的遗传呈现复杂态势:父母若分别为AO和BO基因型,子代出现A型血的概率仅为25%。

基因突变和重组为血型多样性提供动力。考古基因研究显示,A型抗原的形成源于约2.5万年前的基因点突变,该突变使原始O型血族群中分化出携带N-乙酰半乳糖胺转移酶的个体。在东亚地区,A型基因与HLA-B46单倍型存在连锁遗传现象,这种组合可能增强了古代人类对特定病原体的抵抗力。

二、历史演化与人类迁徙

A型血的出现与农业革命密切相关。公元前1.5万年左右,中东新月沃地的早期农耕者中,A型血基因频率显著提升。考古遗址的牙齿珐琅质同位素分析表明,A型血人群对谷物类食物的消化适应性更强,这使其在农耕文明扩张中占据优势。欧洲尼安德特人遗址中未发现A型抗原痕迹,印证该血型晚于O型出现的时间线。

地理隔离造就了血型分布差异。日本列岛作为相对封闭的基因库,A型血占比高达38%,这与绳文时代大陆移民带来的基因特征相关。相反在游牧传统深厚的蒙古高原,B型血占比达34%,A型仅占21%,反映出不同生存方式对血型选择的深刻影响。

三、自然选择与疾病关联

传染病的自然选择压力塑造了血型分布。20世纪霍乱大流行期间的研究发现,A型血人群肠道细胞表面抗原更易被霍乱毒素识别,其感染风险比O型血高45%。这种进化压力在疟疾肆虐的非洲地区更为明显,A型红细胞表面抗原能为疟原虫提供更多附着位点,导致该地区A型血频率较其他大陆低12%-15%。

现代疾病谱变化带来新选择压力。心血管疾病研究中,A型血人群的低密度脂蛋白受体活性较强,冠心病发病率较O型血高5%-8%。肿瘤免疫学研究则发现,A型抗原可能干扰自然杀伤细胞对癌细胞的识别,导致某些恶性肿瘤发生率升高。这些健康风险在医疗条件欠发达地区仍构成自然选择压力。

四、现代医学与社会因素

医疗需求与血型供给存在结构性矛盾。中国A型血人群占比28%,但临床用血需求占比达35%。这种失衡源于A型血在创伤救治和肿瘤治疗中的高消耗特性,单例肝移植手术就需要6-8个单位的A型红细胞。血库保存技术的局限加剧供给压力,A型全血保存期仅35天,而冰冻红细胞制备成本是普通保存的3倍。

文化认知影响血型研究走向。日本"血液型性格说"的流行导致该国A型血研究偏向心理学领域,而欧美学者更关注其免疫学特征。这种认知差异造成全球血型研究资源分配不均,A型血与消化系统癌症的关联性研究经费仅为B型血相关研究的60%。

人类对A型血的探索远未终结。基因编辑技术的突破使科学家能在小鼠模型中精确调控ABO基因表达,这为揭示A型抗原在胚胎发育中的作用提供新工具。群体遗传学家正构建全球血型演化图谱,通过对比冰河期前后人类遗骸的基因序列,试图还原A型血扩散的真实路径。这些研究不仅关乎血型本身的奥秘,更是解码人类适应环境能力的重要拼图。在可预见的未来,对A型血的深入研究或将引领个性化医疗和进化医学的新突破。