血型与生育的关系一直是公众关注的焦点,尤其当涉及遗传规律和性别选择时,民间传言与科学认知往往交织出复杂的讨论。A型血男性与O型血女性结合后,孩子的血型究竟遵循何种规律?广为流传的“O型血女性难生儿子”是否有科学依据?这些问题不仅关乎生物学常识,更折射出社会对遗传学的认知误区。本文将从血型遗传机制、性别决定原理及溶血症风险等多角度展开分析,以期为读者提供全面、客观的解答。

一、ABO血型系统的遗传规律

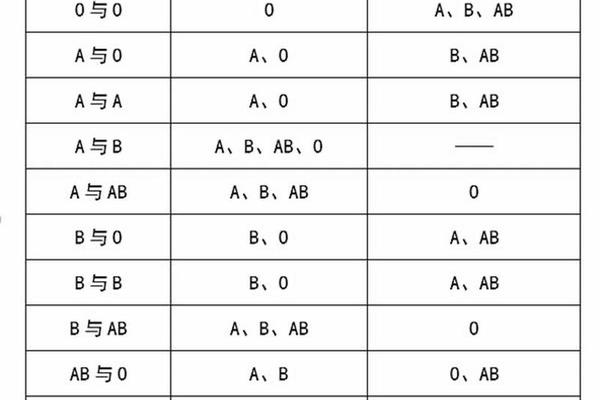

根据孟德尔遗传定律,ABO血型由位于第9号染色体的IA、IB、i三个等位基因决定。A型血个体的基因型可能是AA(纯合)或AO(杂合),而O型血基因型只能是ii。当A型(AO)父亲与O型(ii)母亲结合时,父亲可传递A或i基因,母亲只能传递i基因,因此子女血型有50%概率为A型(Ai),50%为O型(ii)。

值得注意的是,若父亲为AA型(纯合),则所有子女都将继承A基因,表现为A型血。这种差异源于显隐性基因的表达规则——A、B为显性基因,O为隐性基因。只有当父母双方均携带i基因时,子女才可能呈现O型血。临床数据显示,A型与O型夫妻的子女中,约75%为A型,25%为O型,这与父母基因型组合的概率分布完全吻合。

二、性别决定与血型的生物学关联

人类性别由性染色体决定,男性为XY,女性为XX。的X或Y染色体与卵子的X染色体结合后,分别形成女婴(XX)或男婴(XY)。这一过程与父母的血型系统完全无关,因为血型基因位于常染色体,而性别基因位于性染色体。

所谓“O型血女性难生儿子”的传言,可能源于对溶血症的误解。当O型血母亲怀有A、B或AB型胎儿时,母体可能产生抗A/B抗体,导致新生儿溶血。研究发现,此类溶血症在男婴中的发生率略高于女婴(约1.2:1),但这与性别决定机制无关,而是男胎红细胞抗原表达更强的生理特性所致。统计显示,即便发生溶血症,男婴占比也仅55%左右,远未达到“难以生育”的程度。

三、溶血症的真实风险与科学应对

ABO溶血症在O型血母亲与非O型父亲组合中的发生率为15%-20%,但仅2%-5%会出现临床症状。与Rh溶血不同,ABO溶血在第一胎即可发生,因自然界存在的A/B抗原(如肠道细菌)可能使母体孕前已致敏。2021年武汉大学人民医院研究表明,通过产前抗体效价监测和产后蓝光治疗,96%的ABO溶血症可得到有效控制,不会造成长期健康影响。

Rh阴性(熊猫血)母亲的溶血风险更为严峻,因其接触Rh阳性胎儿血液后可能产生永久性抗体。不过我国Rh阴性人群仅占0.34%,且通过抗D免疫球蛋白注射,可将二胎溶血风险从17%降至1%以下。这些数据表明,现代医学已能有效管理血型不合引发的生育风险。

四、破除认知误区的科学路径

民间传言常将相关性误解为因果性。例如有研究指出O型血女性FSH(卵泡刺激素)水平较高,可能影响排卵,但这与胎儿性别无直接关联。美国生殖医学会2019年发布的10万例样本研究证实,不同血型人群的男女出生比例均在1.03-1.07正常范围内波动,O型血母亲的男婴比例为51.2%,与A型(51.5%)几乎持平。

基因检测技术的发展为消除认知误区提供了工具。通过孕前基因筛查,夫妻可准确了解血型基因型(如区分AA/AO),预测子女血型概率;胚胎植入前遗传学诊断(PGD)甚至能筛选特定性别胚胎,但这涉及争议。科学家建议,公众教育应着重普及“血型影响溶血风险而非性别”的核心概念,医疗机构需加强产前咨询服务的专业性。

A型血与O型血夫妻的子女血型遵循明确的遗传规律,而“O型血难生儿子”的说法缺乏科学依据。性别决定机制独立于血型系统,溶血症虽与血型相关,但可通过现代医学手段有效干预。未来研究应深入探索血型抗原对胚胎着床的微观影响,同时加强公众遗传学教育,用科学驱散迷雾。对于计划生育的夫妇,建议进行孕前基因检测和定期产检,让生命孕育建立在坚实的科学基础之上。