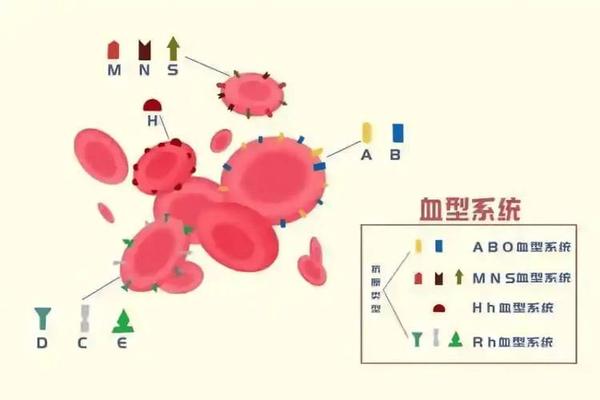

血型作为人类遗传学的重要标志之一,其分类和稀有性一直是医学与公众关注的焦点。在ABO血型系统中,A型血作为四大基础类型之一,常被视为“常规血型”,但结合其他血型系统(如Rh、Hh等)时,其稀有性可能截然不同。与此网络上流传的“A一血型”概念,常引发公众对血型亚型的误解。本文将从科学角度解析A型血的普遍性与特殊性,并探讨“A一血型”的真实含义,以厘清常见概念与罕见现象之间的界限。

一、A型血的普遍性与分类

A型血是ABO血型系统中的基本类型之一,其特点是红细胞表面携带A抗原,血浆中则存在抗B抗体。根据国际输血协会的数据,全球约34%的人口为A型血,在东亚地区,A型血的比例约为28%-30%。这种分布与人类迁徙和遗传演变密切相关,例如中国南方的A型血人群比例较高,可能与古代楚、苗等族群的基因融合有关。

A型血的“常规性”仅限于ABO系统。当结合Rh血型系统时,A型血的稀有性可能显著提升。Rh血型系统以红细胞是否携带D抗原来划分阳性和阴性,其中Rh阴性(即“熊猫血”)在汉族人群中仅占0.3%。A型Rh阴性血(A-)的稀有程度远高于普通A型血(A+)。例如,中国约99.7%的A型血人群为Rh阳性,而A型Rh阴性个体的比例约为0.1%。这一现象在欧美则不同,Rh阴性血比例可达10%以上,使得A型Rh阴性血在西方并不罕见。

二、“A一血型”的定义与争议

“A一血型”并非医学标准术语,其含义可能存在多种解释。一种观点认为,“A一”可能指代Rh血型系统中的A型阴性(A-),即A型与Rh阴性的组合。这种血型因D抗原缺失而被归为“熊猫血”,输血时需严格匹配供体。另一种推测则指向ABO系统的亚型分类,例如A1和A2亚型。A1亚型占A型血人群的80%以上,其A抗原表达较强;而A2亚型因抗原表达较弱,可能被误判为O型。

“A一”也可能被误用于描述某些罕见血型系统与A型的组合。例如,孟买血型(Hh系统)因缺失H抗原,即使基因型为A,也无法合成A抗原,常被误判为O型。若此类个体同时携带A基因,则可能被称为“伪O型”或“类A型”,但这与“A一”的表述并无直接关联。由此可见,“A一血型”更可能是公众对复杂血型概念的通俗化概括,缺乏科学严谨性。

三、稀有血型的科学意义与临床挑战

稀有血型的发现与研究对输血医学和遗传学具有深远影响。以Rh-null血型(黄金血型)为例,其红细胞完全缺失Rh系统抗原,全球仅发现43例,此类个体只能接受同型血液,却可成为“万能供血者”。若A型血与Rh-null结合,其稀有性将成倍增加,但目前尚无此类案例报道。

在临床实践中,稀有血型的鉴定与储备是保障输血安全的关键。例如,孟买血型患者若误输普通O型血,会因抗H抗体引发严重溶血反应。为此,国际输血协会建立了稀有血型库,中国上海血液中心自2003年起也逐步开展相关筛查。对于A型稀有亚型(如A3亚型)的个体,现有血库仍难以覆盖,需依赖自体储血或亲属捐献。

四、血型研究的未来方向与建议

随着基因测序技术的进步,血型研究正从血清学向分子机制深化。例如,ABO基因的碱基突变可导致A抗原表达减弱,形成A亚型(如A3、Ax等),此类变异可能成为新型稀有血型的来源。日本学者在福岛核事故后发现的Langereis和Junior血型,则提示环境辐射可能影响血型抗原的表达。

针对临床需求,建议从三方面推进工作:一是加强公众血型教育,避免对“稀有血型”的过度恐慌或误解;二是完善稀有血型数据库,通过国际合作提升配型效率;三是探索体外造血技术,为极端稀有血型患者提供替代解决方案。

A型血在ABO系统中的普遍性与其在组合血型系统中的潜在稀有性,体现了人类遗传多样性的复杂面貌。所谓“A一血型”的模糊表述,恰恰反映了公众对血型科学认知的局限性。未来,通过跨学科研究与技术创新,我们有望更精准地解析血型奥秘,为医疗实践提供坚实支撑。对于个体而言,了解自身血型的完整分类(如A型Rh阴性),并积极参与稀有血型筛查,不仅是对生命的负责,更是对医学进步的贡献。