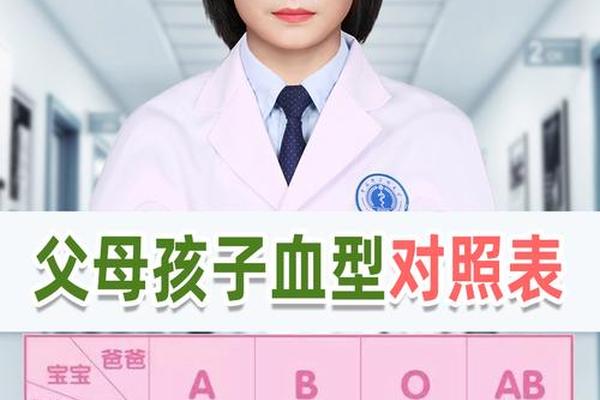

在ABO血型系统中,A型血的红细胞表面含有A抗原,血清中存在抗B抗体;B型血则携带B抗原和抗A抗体。根据遗传学规律,A型血个体的基因型可能是AA或AO,B型血则可能为BB或BO。当父母分别为A型和B型时,子代可能遗传到A、B、O三种基因组合,表现为A型(25%)、B型(25%)、AB型(25%)或O型(25%)四种可能性。这种遗传多样性使得A型与B型结合的家庭中,孩子的血型具有较高的不确定性。

值得注意的是,Rh血型系统独立于ABO系统存在。即使父母均为Rh阳性,仍可能因携带隐性d基因而生育Rh阴性的“熊猫血”后代。血型相配的医学考量需同时关注ABO与Rh两个系统的兼容性,尤其是在输血或妊娠场景中,避免因抗原抗体反应引发溶血风险。

二、输血安全与临床适配原则

输血医学中,A型与B型血的直接互输存在严格禁忌。A型血若输入B型受血者体内,其红细胞表面的A抗原会与受血者血清中的抗A抗体结合,引发致命的溶血反应。临床实践强调“同型输血”原则,仅在紧急情况下允许O型血作为“万能供血者”少量输入,但需提前去除血浆中的抗A/B抗体。

近年生物技术的突破为血型转换提供了新思路。研究者从嗜黏蛋白阿克曼菌中提取的酶组合,可将A/B型红细胞表面的抗原转化为O型通用血,这一技术已实现实验室级别的转化效率提升。尽管该技术尚未大规模应用,但其对缓解全球O型血短缺问题具有里程碑意义,未来或能重构传统输血医学的格局。

三、婚恋匹配的心理学争议

东亚社会长期流行“血型性格论”,认为A型血个体严谨内敛,B型血自由洒脱,两者结合可形成互补。日本学者提出的“血型婚配模型”将A+B组合归类为“密友型”,强调思维碰撞带来的情感活力。中国网络调查显示,约38%的年轻人会在择偶时参考血型配对建议,认为其能预示关系稳定性。

这种理论缺乏科学实证支持。心理学研究指出,血型与人格特质的相关性多源于文化暗示效应,而非生物学机制。瑞典隆德大学的追踪实验发现,血型相同或不同的夫妻在婚姻满意度、冲突频率等指标上无显著差异。部分学者批判,过度依赖血型标签可能掩盖个体复杂性,甚至引发刻板印象导致的预判偏差。

四、现代科学视角的再审视

基因测序技术的进步揭示了血型系统的深层奥秘。ABO基因位于9号染色体长臂,其单核苷酸多态性(SNP)不仅决定抗原类型,还与消化系统疾病、传染病易感性存在关联。例如,O型血人群对霍乱弧菌的抵抗力较强,而AB型血可能增加癌风险。这些发现提示,血型研究应超越婚恋玄学,回归公共卫生与精准医学领域。

针对血型迷信现象,教育界倡导科学素养培育。上海交通大学开展的科普项目显示,系统学习血型遗传学知识可使青少年对“血型决定论”的认同率下降52%。医疗机构也加强输血知识的公众传播,强调Rh阴性孕妇需在孕早期进行抗体筛查,而非纠结于ABO系统的所谓“相克”。

A型与B型血的相配性,本质上是一个多维度的科学命题。在医学层面,其遗传规律与输血原则已形成严密体系;在婚恋领域,血型性格理论更多反映文化心理而非客观规律。随着血型转换酶技术、基因编辑等突破,人类正逐步解开血型密码的实用价值。对于公众而言,理性认知血型的生物学本质,既是对生命的敬畏,也是对科学精神的践行。未来研究需进一步探索血型与其他生理特征的关联,同时加强科普教育,引导社会超越表象认知,构建基于实证的健康观念。