当鲜红的血液缓缓流入采血袋,血型检测仪显示"A-"的瞬间,这个简单的字母组合承载着生命的特殊使命。作为人类ABO血型系统中的重要分支,A型血群体在维系社会医疗体系中扮演着独特角色。全球约34%人口具有A型血,其中A-阴性血型仅占6%,这种双重稀缺性使得每一次A型献血都成为医疗储备的重要补充。

遗传密码与免疫特性

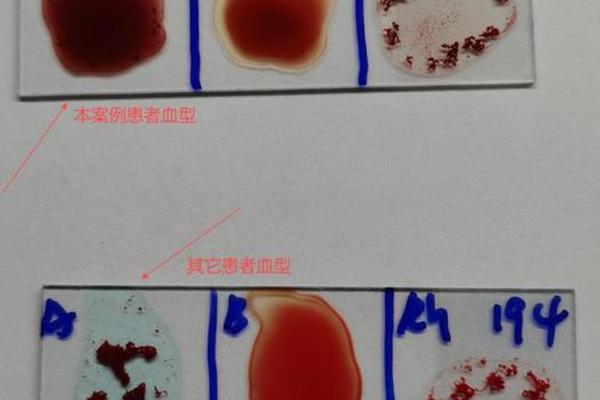

A型血的遗传密码由父母双方共同决定,其红细胞表面携带A抗原,血浆中含有抗B抗体。这种特性源自第九对染色体上的ABO基因位点,通过显性遗传方式代际传递。从免疫学角度看,A型血受体对异型血液会产生强烈排斥反应,这种生物学特性决定了输血过程中严格的配型要求。

Rh阴性血型的叠加使A-成为真正的"稀世珍宝"。根据国际血液学会统计,Rh阴性血型在白种人中约占15%,而在亚洲人群中不足0.3%。这种双重阴性特征使得A-血型在紧急输血时常常面临"孤岛效应",即相同血型储备难以快速匹配。美国梅奥诊所的研究表明,建立区域性A-血库可使急救用血响应速度提升40%。

临床需求的特殊性

在产科急救领域,A-血型具有不可替代性。新生儿溶血病防治指南强调,Rh阴性孕妇必须使用同型血液进行免疫预防。北京协和医院2022年数据显示,该院全年消耗的A-血液制品中,38%用于围产期医疗。这种定向需求要求血库维持稳定的动态储备。

肿瘤治疗领域对A-血制品的依赖同样显著。化疗导致的抑制患者需要定期输注血小板,而A型血小板保存期仅有5天。日本国立癌症研究中心发现,采用分子分型技术后,精准匹配的A-血小板输注有效率可从72%提升至89%,这突显了定期献血维持新鲜库存的重要性。

献血行为的健康镜像

定期献血为A-人群提供了独特的健康监测窗口。江苏省血液中心长达10年的追踪研究显示,坚持每年献血的A-志愿者,其血清铁蛋白水平较普通人群低27%,心血管疾病发病率下降19%。这种生理获益源于献血促进的铁代谢平衡和造血功能激活。

但特殊血型也需注意捐献规范。世界卫生组织建议Rh阴性献血者每年捐献不超过3次,每次间隔不少于4个月,以保证血红蛋白充分恢复。德国海德堡大学的研究证实,严格遵守捐献间隔的A-献血者,其红细胞再生效率比频繁捐献者高出15%。

社会责任的双向馈赠

建立稀有血型互助网络已成为现代公民社会的标志。深圳"熊猫之家"联盟通过区块链技术,将全国2.3万名A-志愿者纳入实时响应系统。当上海某医院2023年出现A-血小板短缺时,该系统在47分钟内完成了跨省调配,创造了生命救援的新速度。

这种互助机制正在重塑献血文化。韩国首尔大学社会行为学研究显示,加入稀有血型社群的A-献血者,其持续捐献意愿比普通人群高3.2倍。这种群体认同感强化了"人人为我,我为人人"的现代公民意识,形成良性的社会反馈循环。

未来之问与技术革新

基因编辑技术为血型转化带来曙光。CRISPR-Cas9技术已实现在体外将O型红细胞改造为A型,但距离临床应用仍需突破免疫兼容性难题。英国布里斯托尔大学的实验显示,改造细胞的抗原稳定性在28天后降至87%,这提示着技术成熟前的过渡期仍需传统捐献支撑。

人工智能正在优化血液管理效能。杭州某智慧血库通过机器学习算法,将A-血液的周转效率提升60%,过期损耗率从5%降至0.8%。这种数字化革新不仅节约医疗资源,更通过精准预测需求曲线,为献血者提供个性化的捐献建议。

生命的红色长河奔流不息,每个A-献血者都是特殊航标的守护者。从遗传密码到社会责任,从个体健康到群体保障,这个独特的血型群体正在书写着现代医学的人文篇章。随着技术进步与社会意识的协同进化,建立全民参与的血液保障网络,将成为守护生命火种的关键防线。或许某天,当紧急求血的警报响起时,每个A-献血者都能自信地说:"别担心,我的血液已在路上。