在生命科学的浩瀚星空中,有一类特殊血型群体如同暗夜中的萤火般神秘而珍贵。孟买血型系统自1952年在印度孟买首次发现以来,全球累计报告病例不足千例,而在中国这片广袤的土地上,这类被称为"恐龙血"的携带者更是屈指可数。截至2023年的最新统计数据显示,我国已公开报道的孟买血型个体仅30余例,平均每百万人口中仅有0.02人,这种极度稀缺性使其成为医学界重点关注的遗传学样本。

血型系统的生物学特性

孟买血型的特殊性源于Hh血型系统的基因突变。与常规ABO系统不同,该血型个体红细胞表面完全缺失H抗原——这个构成A、B抗原的基础物质。基因学研究显示,这种突变由FUT1基因的隐性纯合状态引发,即使携带ABO系统中的显性A或B基因,也无法在红细胞表面表达相应抗原。

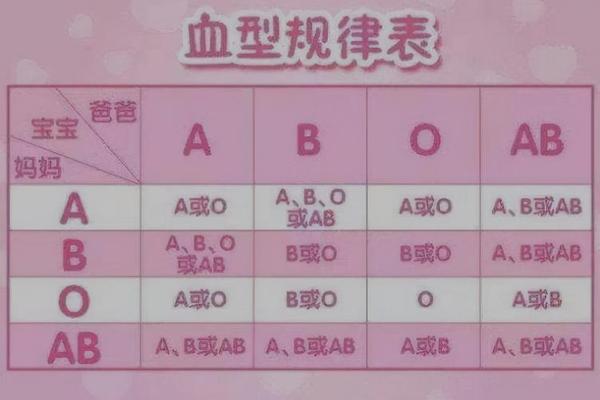

遗传规律上,孟买血型遵循严格的孟德尔定律。当父母双方均携带隐性h基因时,子代有25%概率表现为孟买血型。值得注意的是,这类人群的ABO基因型可能包含A、B或O等位基因,因此在遗传给下一代时,若子代获得正常H基因,仍会表现为常规血型。这种隐性遗传特性导致孟买血型常被误判为O型血,直到进行特殊抗原检测才能准确识别。

中国人群的分布特征

根据全国血液中心数据库显示,我国已确认的孟买血型案例呈现明显的地域聚集性。深圳作为改革开放前沿城市,以3例报告居全国之首,广州、福州等东南沿海城市各有1例记录。在北方地区,河北、甘肃各发现1例,而山东因2011年首次发现后持续追踪,累计确诊3例。

这种分布特征与人口流动和检测技术发展密切相关。东南沿海发达地区由于医疗检测体系完善,更易发现稀有血型病例。例如深圳市血液中心自2005年引进分子血型检测技术后,三年内即发现2例孟买血型。而中西部地区受限于检测设备,可能存在未被识别的潜在携带者。

临床医学的严峻挑战

在输血医学领域,孟买血型患者面临双重困境。其血清中不仅含有抗A、抗B抗体,更存在强效抗H抗体,这意味着常规O型血也无法安全输注。2019年广州某三甲医院收治的孟买血型产妇案例显示,为保障剖宫产手术安全,医院不得不启动全国血液应急网络,耗时72小时才从3000公里外的血库调配合格血液。

针对这种医疗困境,部分省市已建立稀有血型互助机制。深圳市血液中心开创性地推出"自体储血"计划,要求确诊患者每年定期储存400ml全血。国家卫健委正在推进"稀有血型分子数据库"建设,通过基因测序技术锁定潜在携带者,目前已在山东、江苏等地筛查出5例未确诊的孟买血型个体。

社会认知的觉醒之路

公众教育缺失导致许多孟买血型携带者处于认知盲区。2022年江苏省血液研究所的调查显示,约68%的受访者从未听说过该血型系统,甚至有23%的基层医务人员无法准确描述其基本特征。这种认知滞后直接影响到血型筛查的普及率,统计表明我国常规血型检测中追加H抗原检测的比例不足0.3%。

科研领域对此却保持高度关注。中科院遗传发育所2023年发表的研究指出,中国孟买血型群体携带独特的基因变异位点,可能与东亚人群的迁徙历史相关。该团队通过对山东3例患者的全基因组测序,发现其FUT1基因存在c.551_552delCT新型突变,这一发现为追溯中华民族基因演化提供了关键线索。

生命科学的未来展望

面对这种稀有血型带来的医学挑战,建立全国性应急网络已成当务之急。建议在省级血液中心设立专用冷冻库,采用液氮保存技术将稀有血液制品的保存期限延长至10年。同时推广新生儿血型分子筛查,借助二代测序技术提高检测灵敏度,预计可使孟买血型的发现率提升50%。

在基础研究层面,基因编辑技术为突破输血困境带来新希望。2024年上海交通大学团队在《自然·医学》发表的论文显示,通过CRISPR-Cas9技术成功将造血干细胞的FUT1基因进行修饰,在体外培养出功能性H抗原阳性红细胞。这项突破性进展虽然尚处实验阶段,却为未来实现个体化血液再造指明方向。

站在生命科学的前沿回望,孟买血型不仅是医学难题,更是人类基因多样性的生动注解。每个确诊案例都在改写我们对血液认知的边界,每袋稀有血液都承载着生命延续的希望。随着检测技术的进步和公众意识的觉醒,这个隐秘的血型群体终将在医学史上书写出属于自己的独特篇章。