在人类对生命科学的探索中,血型始终是连接遗传、健康与文化的独特纽带。作为ABO血型系统中占比约28%的群体,A型血不仅是医学检验的常规指标,更在近年成为疾病风险研究的热点。而当A型血与RhD阴性结合形成的"A-"血型,其稀有性使它在临床输血和遗传学领域具有特殊价值。这两个概念的交叉与延伸,构成了理解人类生物多样性的重要维度。

一、血型系统的科学定义

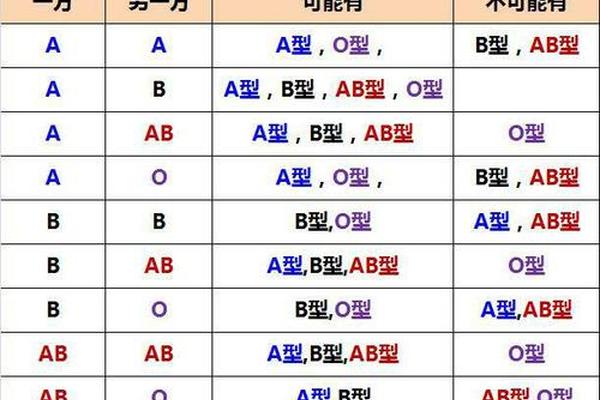

A型血的确立源于1900年卡尔·兰德施泰纳对红细胞表面抗原的突破性发现。根据ABO血型系统分类,A型血个体的红细胞膜上存在A抗原,血清中含有抗B抗体。这种抗原-抗体特异性反应构成了输血相容性原则的基础,例如A型血患者只能接受A型或O型血液。

Rh血型系统的引入进一步细化分类,RhD阴性即俗称"熊猫血",在汉族人群中占比不足3%。当A型与RhD阴性结合形成的"A-"血型,其临床意义在于:该群体只能接受同型或O-型血液,而孕期女性若为RhD阴性,需特别注意胎儿溶血风险。这种双重分类体系使得血型检测成为现代医疗不可或缺的安全保障。

二、抗原表达的分子机制

A型抗原的形成本质上是基因调控的糖基化过程。位于9号染色体的ABO基因编码特定糖基转移酶,将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原的糖链末端。这种酶促反应具有高度特异性,A1亚型因能合成3型A抗原链而表达更丰富的抗原位点,相比之下,A2亚型仅能形成单链结构,导致抗原密度降低约20%。

亚型差异直接影响临床检测准确性。约1%的A2型可能因抗原表达不足被误判为O型,A2B型更易与B型混淆。这种检测偏差可能引发输血事故,例如A2型供血者的红细胞若被误输给O型患者,其微弱的A抗原仍可能触发免疫反应。分子诊断技术的进步,使得通过基因测序精确识别A亚型成为可能。

三、健康风险的关联图谱

大规模流行病学研究揭示了A型血与特定疾病的显著关联。上海交通大学对1.8万人的20年追踪显示,A型血人群胃癌发病率较非A型血升高25%,结直肠癌风险增加22%。这种相关性可能与A型抗原影响幽门螺杆菌定植能力有关。在心血管领域,美国《循环》杂志证实A型血人群静脉血栓风险是O型血的1.92倍,血小板聚集素水平偏高可能是关键机制。

但疾病易感性呈现复杂特征。A型血对神经系统具有保护作用,《神经学》杂志研究指出其阿尔茨海默病发病率较O型血低12%。这种矛盾现象提示,血型与疾病的关联可能通过多通路介导,涉及炎症反应、凝血因子、微生物互作等多个层面。

四、输血医学的特殊考量

在临床实践中,A型血的亚型管理至关重要。A1型红细胞携带的A1抗原可能引发A2型受血者体内抗A1抗体的溶血反应,这种血清学特性要求血库建立精细化的亚型档案。对于A-血型群体,其稀有性导致全球血液供应面临挑战,我国建立的稀有血型库采用液氮冷冻技术可将红细胞保存10年以上,解冻后回收率可达90%。

新兴的基因编辑技术为血型转化带来曙光。2023年《自然》杂志报道,通过CRISPR-Cas9敲除HEK293细胞中的B抗原基因,成功实现B型血向A型血的体外转化。尽管该技术距临床应用尚需时日,但为解决稀有血型短缺提供了全新思路。

五、文化认知的演进反思

血型性格学说在东亚社会持续流行,日本学者提出的"A型严谨论"将30%的职场行为差异归因于血型。但基因组关联分析(GWAS)显示,决定性格特征的SNP位点与ABO基因座无显著相关性,证实这类观点缺乏科学依据。值得关注的是,这种文化建构正在影响医疗决策——韩国调查显示12%的雇主在招聘时询问血型,催生了"血型歧视"的社会问题。

在科学传播层面,正确解读血型研究的边界尤为重要。虽然A型血与胃癌风险的相关性达到统计学显著,但其人群归因危险度仅为3.7%,远低于幽门螺杆菌感染(65%)或高盐饮食(45%)等可干预因素。这种风险评估需要结合绝对危险度进行专业阐释,避免公众产生误解。

从兰德施泰纳的原始观察到510万人群的大数据研究,A型血的科学认知已跨越百年。当前研究提示,ABO血型系统可能是进化过程中形成的感染应对机制——A抗原与某些病原体表面糖蛋白的结构相似性,既可能增加感染风险,也可能赋予特定免疫优势。未来研究需深入揭示血型基因多效性的分子机制,同时建立跨种族、跨地域的流行病学数据库。对于临床工作者,在尊重血型医学价值的更应警惕将生物学标记过度泛化为命运符号的认知偏差。