血型与婚配的关系在东亚文化中始终存在争议。以A型血和B型血的婚配为例,民间常流传两者性格冲突的禁忌,但现代医学却未将血型作为婚姻的绝对限制。这种传统观念与科学认知的碰撞,折射出社会对婚育问题的复杂态度。本文将从性格适配性、医学风险、社会文化影响三个维度,系统探讨血型与婚配关系的真相。

性格适配性的争议

传统观点认为A型与B型血存在根本性矛盾。A型血常被描述为谨慎内敛,注重细节与计划性,而B型血则被认为随性自由,行事风格不拘小节。这种差异在亲密关系中可能表现为:A型伴侣倾向于通过周密规划确保家庭稳定,而B型伴侣更重视即兴的生活体验。例如在财务决策中,A型可能坚持储蓄计划,B型则更愿意为兴趣消费,这种分歧若缺乏有效沟通,确实可能引发矛盾。

但心理学研究对此提出质疑。日本九州大学对万名受试者的调查显示,血型与性格关联性仅为0.03,远低于统计学显著水平。台湾学者2005年的研究也发现,2681名样本的血型分布与MBTI人格类型无相关性。这说明传统血型性格论更多是文化建构的产物,而非生物学规律。正如瑞典隆德大学学者指出,将血型等同于性格标签,本质上与星座迷信无异。

医学风险的真实存在

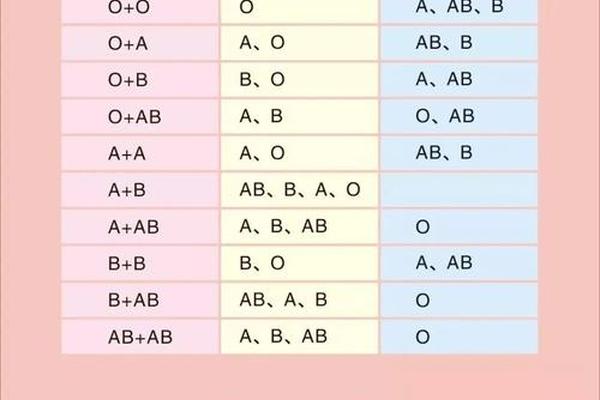

医学领域关注的焦点并非性格适配,而是母婴血型不合引发的溶血风险。当O型血女性与A/B/AB型男性结合时,胎儿可能继承父系抗原,导致母体产生IgG抗体,通过胎盘引发新生儿溶血。统计显示,ABO溶血发生率为2%-2.5%,其中90%发生在O型母亲与非O型父亲的组合中。值得注意的是,A型与B型夫妻若均为Rh阳性,其溶血风险反而低于O型与非O型的组合。

现代医学已建立系统的防控体系。通过孕早期抗体筛查、28周抗体效价监测、产前免疫球蛋白注射等手段,可将严重溶血发生率控制在0.3%以下。北京协和医院2023年数据显示,在规范产检的O型血孕妇中,需要换血治疗的重症溶血仅占0.17%。这证明血型差异并非生育禁忌,而是可通过医学干预管理的风险因素。

社会文化的影响机制

血型婚配禁忌的传播具有明显的地域特征。日本企业曾普遍将血型纳入招聘考量,认为A型适合财务岗位,B型适合创意工作,这种观念通过影视作品扩散至东亚。中国婚恋网站2019年调查显示,38%的受访者承认会关注伴侣血型,其中25-35岁群体占比最高。这种现象实质是将复杂的人际关系简化为生物标签,逃避对个体差异的深入认知。

但文化观念正在发生转变。韩国婚介所2024年行业报告指出,咨询血型匹配的客户比例从2015年的42%降至19%。年轻群体更倾向于通过MBTI、霍兰德职业测试等工具评估适配性。这种转变反映出血型迷信正在让位于更科学的人格评估体系,也印证了东京女子大学安藤清教授的观点:血型标签本质是人际认知的惰性替代方案。

理性认知的构建路径

综合医学证据与文化研究可见,血型婚配禁忌包含三个认知误区:其一,将统计学相关性等同于因果关系,忽视个体特异性;其二,混淆性格偏好与生物学风险,将社会属性与生理属性混为一谈;其三,用静态标签替代动态发展,忽略人格的可塑性。破除这些误区,需要建立多维评估体系:在医学层面完善孕前检查流程,在社会层面普及遗传学常识,在心理层面推广科学的婚恋咨询工具。

未来研究应着重于两方面:一是开展跨文化比较研究,解析血型迷信在不同社会结构中的传播机制;二是利用大数据技术,建立百万级样本的血型与婚姻质量相关性模型。唯有通过持续的科学普及与实证研究,才能消除非理性禁忌,构建基于个体特质的婚育决策体系。