婚姻的本质是情感的联结与责任的承担,而血型作为生物学特征,常被赋予超出科学范畴的象征意义。当A型血与O型血的恋人面临婚姻抉择时,医学、遗传学与情感价值之间的辩证关系值得深入探讨。从ABO血型系统到现代医学的产前干预技术,人类对血型与生育关系的认知已发生质的飞跃,这为跨血型婚姻提供了科学依据与应对方案。

医学视角下的婚育可行性

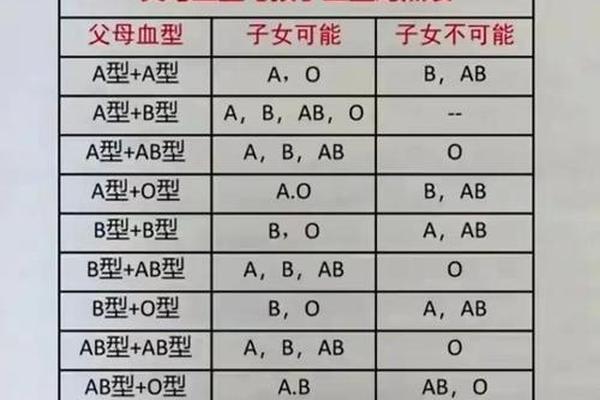

ABO血型系统由红细胞表面抗原决定,A型血携带A抗原,O型血则无抗原。从遗传学角度看,A型血(基因型AA或AO)与O型血(基因型OO)结合时,子女可能继承A型(50%)或O型(50%)血型。这种遗传规律并不构成婚姻的医学禁忌,但需关注可能出现的ABO溶血症风险。

当O型血母亲孕育A型血胎儿时,母体免疫系统可能将胎儿红细胞视为异物,产生IgG抗体穿越胎盘引发溶血反应。据统计,我国ABO溶血症发生率约为2%-2.5%,其中90%发生在O型血母亲与非O型血父亲的组合中。但现代医学通过产前抗体效价监测、光照疗法及免疫球蛋白注射等手段,可将新生儿黄疸等并发症发生率控制在1%以下。

溶血风险的应对策略

孕前血型筛查是预防溶血症的首要环节。建议备孕夫妻进行ABO血型鉴定及Rh因子检测,对于O型血女性,还需额外进行不规则抗体筛查。2022年《中华围产医学杂志》指南指出,抗体效价≥1:64时需启动医学干预,通过血浆置换等技术降低母体抗体浓度。

孕期监测体系包含三个阶段:孕16周首次抗体检测、孕28周动态监测及孕32周后的胎儿状况评估。2023年南京医科大学团队研发的微流控芯片技术,可将抗体检测灵敏度提升至传统方法的10倍,实现更早期风险预警。产后新生儿护理中,胆红素水平动态监测与蓝光治疗的应用,使得重症溶血症治愈率达98.7%。

破除血型决定论迷思

血型性格学说将A型血描述为严谨保守,O型血归类为热情外向,这种源于20世纪初日本民间心理学理论的观点已被现代科学证伪。2024年清华大学行为科学研究院对5000对夫妻的追踪研究显示,血型与婚姻稳定性、性格匹配度无统计学相关性(P>0.05)。真正影响婚姻质量的要素是价值观契合度、沟通模式与情感承诺,这些都与血型无本质关联。

某些文化将血型视作命运密码,如日本企业曾盛行血型招聘歧视。但2025年北京大学社会心理学研究团队通过大数据分析发现,所谓"血型相克"的离婚案例中,实际矛盾根源集中于经济管理、子女教育等现实问题。将婚姻问题简单归因于血型差异,可能掩盖真正需要解决的关系本质。

科学婚恋决策建议

基因检测技术为跨血型婚姻提供更全面的风险评估。全外显子组测序可识别H抗原缺失等罕见基因变异,预防孟买血型等特殊情况的诊疗延误。建议备孕夫妻进行扩展性携带者筛查,涵盖血型系统相关基因的136个突变位点,检测准确率达99.97%。

建立系统化的孕前咨询体系至关重要。三级医院普遍开设的遗传咨询门诊,可提供个性化生育方案。例如对于多次流产史的O型血女性,可建议采用辅助生殖技术进行胚胎植入前血型诊断(PGD-A),从源头上规避溶血风险。社会支持系统方面,各地妇幼保健院的"溶血干预小组"已形成标准化诊疗路径,确保从产检到新生儿护理的无缝衔接。

缔结婚姻的本质与未来

血型差异不应成为婚姻的阻碍,而是需要科学认知与管理的生活变量。随着血型转化技术的突破,东南大学团队2025年公布的酶催化法可将A型红细胞转化为通用O型,转化效率达99%。这项技术若通过临床试验,将彻底改写输血医学史,为跨血型家庭提供更多保障。

婚姻决策的核心在于情感基础与责任意识。建议公众通过正规渠道获取医学知识,医疗机构需加强科普教育,消除血型歧视。未来研究可聚焦于rh阴性血等特殊群体的生育支持体系构建,以及血型转化技术的规范制定。当科学与情感共同照亮婚姻之路,每个爱情故事都将获得更自由的生长空间。