A型血被称为“贵族血”的说法,最早可追溯至20世纪东亚地区对血型文化的特殊解读。从遗传学角度看,A型血起源于公元前2.5万年至1.5万年的亚洲或中东地区,是人类适应农耕社会的产物。其基因特征表现为红细胞表面携带A抗原,血浆中含抗B抗体,这种结构在全球分布中呈现明显地域差异:例如在东亚,A型血占比约28%,而在欧洲部分地区可达40%以上。尽管A型血并非最稀有的血型(AB型仅占全球人口的9%),但其在特定历史时期与“贵族”标签的关联,源于某些文化将血型与社会阶层象征性捆绑。例如,日本明治维新时期曾有传闻称武士阶层多属A型血,强化了其与自律、领导力等特质的联想。

从群体分布看,A型血在少数民族中的高比例现象进一步巩固了这一印象。例如,中国部分少数民族地区A型血占比超过35%,远高于全国平均水平。这种区域性集中现象被部分学者解释为自然选择的结果——A型血人群对植物性饮食的适应性更强,而农耕文明的发展可能促进了该基因的扩散。这种关联性更多是统计学上的巧合,而非血型本身具有阶级属性。

输血需求与医学特性

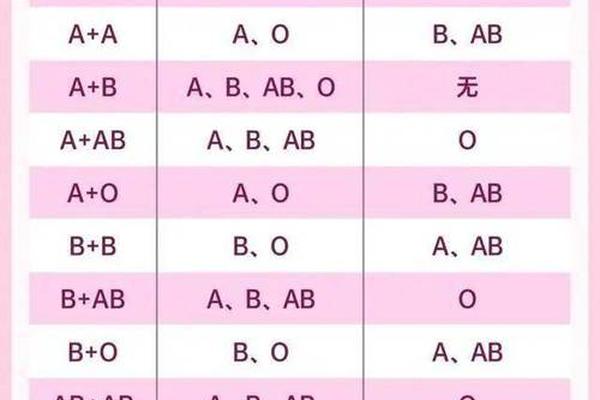

在临床医学中,A型血的输血兼容性特征成为其“贵族”称谓的另一来源。根据ABO血型系统,A型血可接受同型或O型血输入,但其血浆中的抗B抗体限制了供血来源,尤其在紧急情况下,A型血的供需矛盾可能凸显其“珍贵性”。A型血的亚型分类(如A1和A2)增加了输血复杂性:A2型红细胞因抗原性较弱,易被误判为O型或B型,导致交叉配血失误风险。这种医学特殊性使得A型血在输血管理中被赋予更高关注度。

生理机制研究显示,A型血人群的凝血因子活性较高,血小板黏附率比O型血人群高出31%,这可能增加血栓性疾病风险,但也赋予其创伤止血优势。流行病学调查进一步发现,A型血与胃癌、脑卒中的关联性较强,例如60岁前中风风险比其他血型高18%。这些医学特性虽与“贵族”标签无直接关联,却在客观上强化了A型血的独特性认知。

文化符号与性格标签

血型性格学说的流行为“贵族血”概念提供了社会学基础。20世纪80年代,日本学者提出的“血型人格论”将A型血描述为“严谨、保守、完美主义”,与中国传统文化中“士大夫精神”产生共鸣。媒体案例进一步放大了这种刻板印象,如报道称演员郑爽的“极端个性”与A型血相关,暗示其“贵族式”的自我约束。尽管缺乏科学依据,这种叙事通过影视、星座文化等载体广泛传播,形成社会认知惯性。

文化建构还体现在健康观念的绑定上。民间养生理论认为A型血人群适宜素食,因其胃酸分泌较少,需避免高脂肪饮食。而现代医学研究则发现,A型血对植物性食物代谢效率较高,与早期农耕文明的饮食结构适配。这种生理特征与历史叙事的结合,使A型血在健康领域也被赋予“优雅克制”的象征意义,尽管其本质仍是基因与环境互动的结果。

科学视角的辩证分析

从遗传学角度审视,“贵族血”概念存在根本性谬误。血型的形成是自然选择的中性结果,ABO基因的多样性仅反映人类对病原体的适应策略差异。例如,O型血因缺乏A/B抗原,对疟疾抵抗力更强;而A型血可能在对霍乱弧菌的免疫中占据优势。所谓“贵族”特质,实为文化投射而非生物学优势。

科学研究明确反对血型决定论。2014年《神经病学》研究指出,AB型血人群认知障碍风险较高,而A型血与焦虑症的关联源于皮质醇水平差异,与阶级无关。血型与疾病的联系多属统计学相关性,例如A型血胃癌风险比B型高25%,但环境与生活方式仍是主导因素。将健康风险与身份象征挂钩,可能误导公众忽视科学预防的重要性。

A型血“贵族血”的称谓,本质是文化想象与科学事实交织的产物。其历史溯源、医学特性及性格标签共同构建了这一社会认知,但基因研究证实,血型无优劣之分,ABO系统的多样性恰是人类进化的智慧结晶。未来研究需进一步澄清血型与健康的具体机制,并推动公众摒弃血型歧视。对于个体而言,理性看待血型文化,关注科学健康管理,远比追求虚幻的“贵族”标签更具现实意义。