血型遗传的密码:从AB血型比例看亲子鉴定的科学逻辑

人类血型系统如同一本遗传密码书,记录着代际间生命传递的奥秘。其中,AB血型作为ABO系统中的特殊存在,仅占全球人口的5%左右。这种稀缺性与其复杂的遗传机制密切相关,也使其成为亲子鉴定中极具代表性的研究对象。通过血型亲子鉴定对照表,我们不仅能追溯血缘纽带,更能窥见基因重组与显隐关系的精妙规律。

一、AB血型的遗传机制

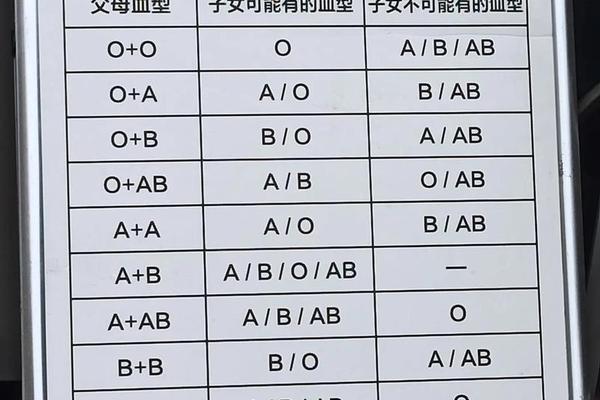

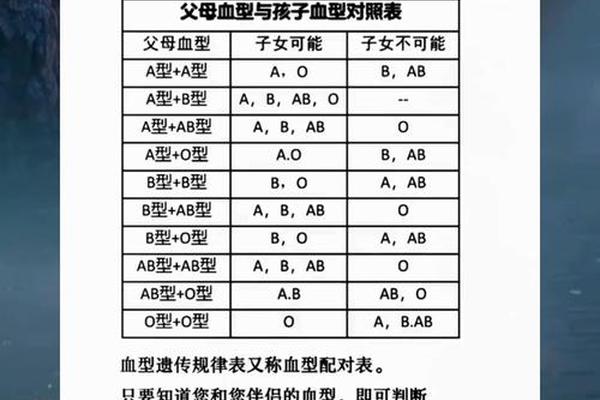

AB血型的形成由显性基因A和B共同决定。人类ABO血型系统遵循孟德尔遗传定律,父母各提供一个等位基因,组合成子代的基因型。例如,AB型个体的基因型为AB,而A型或B型可能携带隐性O基因(如AO或BO)。当父母一方为AB型、另一方为O型时,子代只能为A型或B型(AO或BO基因型),而不会出现AB型或O型。这种显隐关系的精确性,使得AB血型在亲子鉴定中具有独特的排除价值。

基因突变可能打破常规规律。例如,我国曾报道AB型母亲与O型父亲生育A型孩子的案例,经DNA分析发现,母亲的B等位基因与O基因发生整段重组,导致血型表达异常。此类罕见现象提示,血型对照表虽能覆盖大部分遗传规律,仍需结合分子生物学技术验证。

二、亲子鉴定中的实践局限

血型对照表的应用存在两大限制。AB型与其他血型的组合可能产生多向结果。例如,AB型与A型父母可能生育A、B或AB型子女,但无法通过血型直接锁定唯一亲子关系。隐性基因携带者的不确定性可能干扰判断。若父母均为杂合型(如AO和BO),子代可能出现O型(概率25%),此时需排除非亲生怀疑。

临床案例显示,仅依赖血型可能导致误判。例如,某家庭中父亲为O型、母亲为AB型,孩子却为O型,引发亲子争议。后续DNA检测证实,母亲存在罕见的基因重组现象。这凸显出血型鉴定作为“初筛工具”的定位,其否定价值高于肯定价值。

三、AB血型的特殊生物学意义

在输血医学中,AB型被称为“万能受血者”,因其红细胞表面同时携带A、B抗原,血浆中无抗A、抗B抗体,可接受所有ABO血型的红细胞。但这种特性仅限于紧急情况,过量输入异型血浆仍可能引发溶血反应。据统计,我国AB型人口占比约7-10%,远低于O型的35%,这种分布差异与人类迁徙和自然选择密切相关。

从进化角度看,AB型可能是基因交流的产物。研究显示,A、B等位基因分别起源于不同地理族群,AB型的出现晚于A、B型,推测与人群混居导致的基因重组有关。这种历史印记使得AB型成为研究人类迁徙的重要遗传标记。

四、争议与社会影响

血型鉴定常引发家庭信任危机。某案例中,A型父亲与B型母亲诞下O型婴儿,依据对照表判断为“不可能”,导致婚姻破裂。后经STR检测证实,父母均携带隐性O基因,孩子基因型为OO。此类事件暴露出血型知识的普及缺失,以及公众对遗传复杂性的认知不足。

法律实践中,血型证据的效力存在争议。我国《民事诉讼法》明确规定,仅DNA鉴定具备司法效力。但部分基层调解仍以血型作为初步证据,这种操作虽提高效率,却可能加剧社会矛盾。专家建议,应在科普教育中强调“血型可排除但无法确认亲子关系”的核心原则。

五、未来研究方向展望

分子生物学的发展正在重塑亲子鉴定体系。新一代测序技术可检测超过30个STR位点,将准确率提升至99.9999%以上。针对AB血型的特殊性,研究人员正开发基于单核苷酸多态性(SNP)的检测面板,以识别基因重组等罕见变异。表观遗传学研究发现,某些环境因素可能影响血型抗原表达,这为解释“不符规律”案例提供了新思路。

在应用层面,建立区域性血型数据库成为趋势。例如,日本已构建包含200万份样本的ABO基因型库,用于追踪隐性基因携带者的分布规律。此类基础研究不仅服务于司法鉴定,更为罕见血型患者的精准输血提供数据支持。

血型亲子对照表作为遗传学的具象化工具,揭示了生命延续的基本规律,但其局限性也警示我们:生物学真相往往比表象更复杂。在AB血型的研究中,我们既看到基因重组的精妙,也目睹认知局限引发的社会代价。未来,随着多组学技术的融合,血型分析将从简单的抗原检测走向全基因组解读,而科学普及与建设的同步推进,将是平衡技术效能与社会成本的关键。正如诺贝尔奖得主兰德斯坦纳所言:“血液中的密码,终将在理性之光下完全破译。”