血型遗传是生物学和医学领域经久不衰的研究课题,当父母分别为A型和O型血时,其子女的血型可能看似简单却暗藏复杂的遗传机制。这不仅涉及基础的孟德尔遗传定律,更与新生儿健康、疾病易感性乃至社会密切关联。通过解析这一特定的血型组合,我们得以窥见生命密码传递的精密规律,以及其对人类健康产生的深远影响。

一、遗传学机制解析

A型血与O型血的遗传组合遵循ABO血型系统的显隐性规律。A型血的基因型存在两种可能:显性纯合(AA)或显性杂合(AO),而O型血由于隐性基因特性,其基因型只能是隐性纯合(OO)。当A型(AO)与O型(OO)结合时,子代将从父母处各获得一个等位基因,形成AO或OO的基因组合,表现为A型或O型血。

值得注意的是,若A型父方携带的是显性纯合基因(AA),则所有子代都将获得A型基因,此时子女血型必然为A型。这种情况在临床检测中具有特殊意义,例如当出现O型血子女时,可直接排除父方AA基因型的可能性,为亲子鉴定提供重要线索。基因测序技术的发展使得血型基因型检测准确率提升至99.9%,但常规血清学检测仍存在0.1%的误判风险。

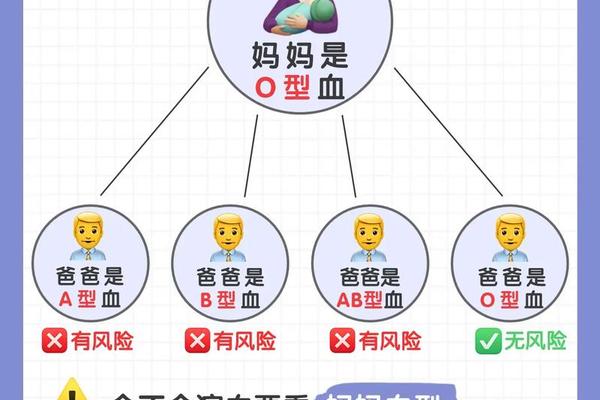

二、新生儿健康风险

ABO血型不合可能引发新生儿溶血病,这在O型血母亲与A型血子女的组合中尤为突出。母体免疫系统会将胎儿红细胞表面的A抗原识别为异物,产生IgG抗体通过胎盘攻击胎儿红细胞,导致黄疸、贫血等临床症状。统计显示,约15%-20%的O型血孕妇会因胎儿A/B型血产生抗体,但仅1%-2%的病例需要临床干预。

溶血风险的动态监测贯穿整个围产期。孕中期通过抗体效价检测评估风险等级,新生儿出生后需进行脐血胆红素检测及网织红细胞计数。现代医学通过产前免疫球蛋白注射、产后蓝光治疗等手段,已将该病致残率从1950年代的30%降至当前的0.5%以下。值得注意的是,首次妊娠的致敏风险仅为0.3%,但随着流产或输血次数的增加,风险呈指数级上升。

三、血型鉴定的科学依据

血型遗传规律在法医学中具有独特价值。根据ABO系统遗传特性,A型与O型父母不可能生育B型或AB型子女,这一原则成为亲子关系鉴定的重要排除依据。2022年我国司法鉴定数据显示,血型排除在亲子争议案件中贡献率达18.7%,其中5.3%的案例最终通过DNA检测证实为生物学亲子关系。

特殊血型的存在挑战着传统认知。孟买型血(hh)个体因缺乏H抗原,即便携带A/B基因也无法表达相应抗原,可能造成血型误判。2019年广州某医院曾出现O型母亲与AB型父亲生育"O型"子女的争议案例,后经基因检测确认为罕见的类孟买型血。这类案例提示,在涉及重大法律或医疗决策时,需结合血清学与分子生物学双重检测。

四、健康管理的延伸影响

血型作为遗传标记物,与疾病易感性存在显著关联。大规模队列研究显示,A型血个体胃癌发病率较O型血高38%,而O型血人群罹患十二指肠溃疡的风险增加35%。这种差异源于ABO抗原在消化道黏膜的表达差异,A抗原可能促进幽门螺杆菌定植,而O型血个体胃酸分泌更为旺盛。

在个性化医疗领域,血型指导的预防策略正在兴起。针对A型血人群的胃癌筛查建议将胃镜检查年龄提前至35岁,O型血女性则需加强凝血功能监测。2024年《自然·医学》刊载的研究表明,基于血型的营养干预方案可使代谢综合征发病率降低22%,体现精准医学的实践价值。

五、社会认知与文化隐喻

血型文化在东亚社会形成独特现象,日本约89%的民众相信血型与性格存在关联。虽然缺乏科学依据,但A型血常被赋予严谨、保守的标签,O型血则与乐观、社交能力挂钩。这种认知偏差可能影响婚恋选择甚至职场晋升,2018年韩国某企业因血型歧视被法院判处赔偿的案件引发社会对"血液偏见"的深刻反思。

在医疗资源配置层面,O型血的"万能供血者"属性使其在血库中具有特殊地位。我国O型血储备量常年维持在总库存的38%-42%,但季节性缺血问题仍较突出。基因编辑技术的突破为人工造血带来曙光,2023年北京大学团队成功将诱导多能干细胞(iPSC)定向分化为O型红细胞,转化效率达87%。

A型与O型血亲代组合的遗传规律,犹如打开人类生命奥秘的一把钥匙。从基础遗传学到临床医学,从法医鉴定到社会文化,这一看似简单的血型组合折射出多维度的科学内涵。随着单细胞测序和基因编辑技术的进步,未来有望实现血型相关疾病的根源性治疗,甚至定向调控血型抗原表达。建议加强公众血型科普教育,完善稀有血型数据库建设,同时警惕血型决定论的社会负面影响,让科学认知照亮生命传承之路。