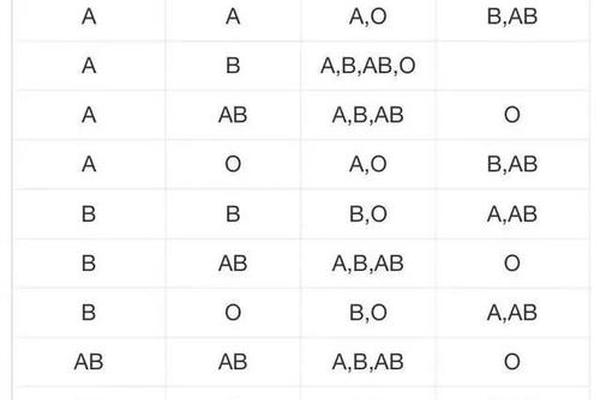

血型是人类遗传学中最为直观的特征之一,其形成机制遵循孟德尔遗传定律。ABO血型系统由A、B、O三个等位基因决定,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。例如,A型血个体的基因型可能是AA或AO,B型血则对应BB或BO,而O型血的基因型只能是OO。当父母双方分别为B型血(基因型为BB或BO)和A型血(基因型为AA或AO)时,孩子的血型可能覆盖A、B、AB和O四种类型,具体取决于父母传递的基因组合。

以父亲为B型(BO)、母亲为A型(AO)的组合为例,父亲可能传递B或O基因,母亲则可能传递A或O基因。通过两两组合,孩子可能获得的基因型包括AB(AB型)、AO(A型)、BO(B型)和OO(O型)。孩子为B型血的概率为25%。这种多样性源于显隐性基因的相互作用,也解释了为何父母血型与子女血型可能看似“不符”。

二、基因型组合的具体分析

父母的基因型决定了血型遗传的可能性。若父亲为B型血(基因型BO),母亲为A型血(基因型AO),其生殖细胞分裂时会产生携带B或O基因的,以及携带A或O基因的卵子。四种可能的组合如下:

1. B+A → AB型:A与B均为显性基因,表现为AB型;

2. B+O → BO型:显性B掩盖隐性O,表现为B型;

3. O+A → AO型:显性A掩盖隐性O,表现为A型;

4. O+O → OO型:两个隐性O基因组合,表现为O型。

由此可见,B型血的出现需要孩子至少携带一个显性B基因。当父亲传递B基因时,无论母亲传递的是A还是O基因,孩子均可能表现为AB型或B型。值得注意的是,若父母一方携带纯合显性基因(如BB或AA),则孩子无法出现O型血。例如,父亲为BB型时,所有均携带B基因,孩子血型只能是AB或B型。

三、血型异常现象的科学解释

在极少数情况下,血型遗传可能出现特殊变异。例如,ABO基因的亚型(如A2型或B3型)或罕见的孟买血型可能打破常规遗传规律。孟买血型个体因缺乏H抗原,即使携带A或B基因,也无法正常表达为ABO血型,导致检测结果与预期不符。基因突变或重组也可能影响抗原表达。2024年复旦大学附属中山医院发现的A亚型新等位基因(Ael),即因内含子突变导致抗原弱化,易被误判为O型。

这些案例表明,血型遗传的复杂性远超传统认知。临床中若出现“异常”血型,需通过基因测序或高级血清学检测进一步验证,而非仅依赖常规血型鉴定。

四、社会认知与科学普及的鸿沟

尽管血型遗传的科学原理早已明确,公众仍存在诸多误解。例如,许多人误认为父母血型与子女血型必须完全匹配,否则即暗示非亲生关系。这种观念源于对隐性基因和重组规律的忽视。例如,A型(AO)与B型(BO)父母生育O型孩子的概率为25%,但这一结果常被误认为“不可能”。

科学普及的不足还体现在对血型功能的片面认知。ABO抗原不仅存在于红细胞表面,也分布于上皮细胞和体液中,且与免疫系统、疾病易感性相关。例如,O型血个体对疟疾的抵抗力较强,而AB型血人群的认知衰退风险较高。这些关联性研究提示,血型不仅是遗传标记,更是健康管理的重要参考。

五、未来研究方向与建议

随着基因编辑和干细胞技术的发展,血型研究正进入新阶段。例如,利用诱导多能干细胞(iPSCs)生成特定血型的红细胞,可缓解稀有血型(如Rh阴性)的供血短缺问题。针对血型抗原的免疫调节机制研究,可能为器官移植和自身免疫性疾病治疗提供新思路。

在临床实践中,建议加强血型检测的标准化。例如,对献血者和受血者进行基因型分析,以减少因亚型或突变导致的输血风险。公众教育需强调血型遗传的多样性,避免因认知偏差引发家庭矛盾。

总结

血型遗传是显性与隐性基因共同作用的结果,父母血型与子女血型的关联需通过基因型组合具体分析。A型与B型父母生育B型孩子的情况完全符合科学规律,其概率取决于隐性基因的传递。特殊血型(如亚型或突变)的存在进一步揭示了遗传机制的复杂性。未来,通过技术创新和科学普及,我们有望更精准地解析血型奥秘,并将其应用于医疗实践与社会服务中。