在血型遗传学中,当母亲为AB型Rh阴性(即D抗原缺失),父亲为O型Rh阳性时,胎儿的Rh血型可能继承父亲的阳性特征。这种组合下,Rh血型不合成为新生儿溶血的主要风险来源。Rh溶血的发生机制源于母体免疫系统对胎儿Rh阳性红细胞的攻击:若母体此前因输血、流产或妊娠接触过Rh阳性血液,体内可能已产生抗D抗体,这些抗体通过胎盘进入胎儿血液循环,导致红细胞破坏并引发溶血反应。

临床数据显示,Rh阴性孕妇首次妊娠发生溶血的概率约为1%-5%,但若未采取预防措施,第二次妊娠的风险可上升至60%以上。值得注意的是,AB型母亲因自身红细胞携带A、B抗原,理论上不会产生针对胎儿A/B血型的IgG抗体,因此ABO溶血在此组合中几乎无发生可能。但Rh血型系统的敏感性更高,即使胎儿ABO血型与母亲相容,Rh阳性仍可能触发免疫反应。

二、Rh阴性孕妇的致敏路径与监测

Rh阴性孕妇的致敏通常发生在胎儿红细胞通过胎盘渗入母体循环时。首次妊娠中,约0.5-1ml胎血渗漏即可启动母体免疫应答,但抗体生成需要时间,因此第一胎受影响概率较低。若孕妇曾有Rh阳性输血史、流产史或侵入性产检操作(如羊膜穿刺),则可能在首次妊娠即出现高效价抗D抗体。

产前监测是管理风险的核心手段。建议从妊娠16周起,每4周检测母体抗D抗体效价,并结合超声评估胎儿贫血迹象(如大脑中动脉血流速度升高、肝脾肿大或胎盘增厚)。若抗体效价超过1:64或出现胎儿水肿,需考虑宫内输血或提前分娩。

三、预防与干预策略的科学依据

对于未致敏的Rh阴性孕妇,注射抗D免疫球蛋白是阻断致敏的关键。国际指南推荐在妊娠28周和分娩后72小时内分别注射300μg剂量的免疫球蛋白,可中和进入母体的胎儿红细胞,抑制抗体生成,使二胎溶血风险降低至1%以下。新型无创产前检测技术(如desNIPT)可通过母血分析胎儿全基因组,早期识别Rh阳性及其他遗传异常,为精准干预提供依据。

若已发生致敏且抗体效价持续升高,血浆置换术可暂时降低抗体水平,为胎儿争取生存时间。对于重症病例,换血疗法能有效置换出致敏红细胞和胆红素,但需严格掌握指征(如脐血血红蛋白<80g/L或胆红素上升速率>0.5mg/dL/h)。

四、临床案例分析与社会认知误区

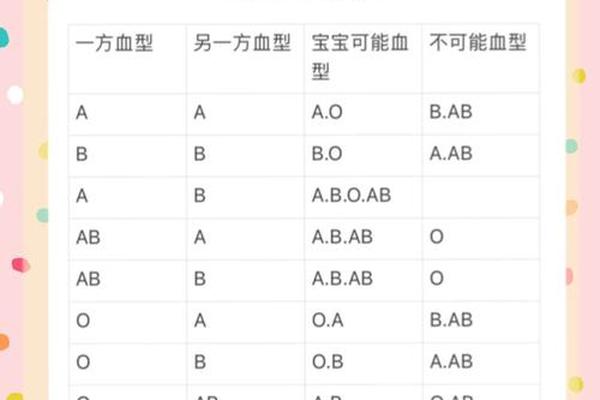

一项针对93例ABO溶血病的研究显示,所有病例均发生于O型血母亲,而AB型母亲未见ABO溶血报告。这印证了AB型血母亲在ABO系统中的天然保护性。社会普遍存在认知误区,例如误将父母ABO血型差异等同于溶血必然性。实际上,Rh阴性才是更需警惕的风险因素,尤其在我国汉族人群中的比例不足1%。

临床曾报道一例AB型Rh阴性孕妇因未规范注射免疫球蛋白,导致二胎发生重度溶血并胎死宫内。该案例凸显了孕前咨询与规范预防的重要性。反观另一成功案例,孕妇通过孕28周免疫干预联合产时脐血快速检测,使Rh阳性新生儿仅出现轻度黄疸,经蓝光治疗后痊愈。

五、未来研究方向与公共卫生建议

当前研究集中于优化抗体效价临界值和新型生物制剂的研发。例如,针对高致敏孕妇的单克隆抗体疗法正在临床试验阶段,其靶向清除特异性B细胞的机制可能突破现有治疗瓶颈。推广Rh血型普及教育、完善血型数据库建设,以及将抗D免疫球蛋白纳入医保覆盖范围,将成为降低溶血发生率的社会性举措。

总结

母亲AB型Rh阴性、父亲O型Rh阳性的组合中,新生儿溶血风险集中于Rh血型不合,而ABO溶血概率趋近于零。通过孕前抗体筛查、孕期免疫预防及产时综合管理,可显著降低重症溶血发生。未来需加强公众对Rh血型的认知,推动精准医疗技术与公共卫生政策的协同发展,为罕见血型家庭提供全方位保障。