血型是人类遗传特征的重要标识,其分类基于红细胞表面抗原的差异。A型Rh阳性血型包含两大系统的定义:ABO血型系统中的A型,以及Rh血型系统中的Rh阳性。ABO血型系统由红细胞膜上的A、B、H抗原决定,A型血的红细胞表面仅表达A抗原,血清中则含有抗B抗体。而Rh血型系统则以D抗原的存在与否为划分标准,Rh阳性表示红细胞携带D抗原,Rh阴性则缺乏该抗原。

两者的结合形成了完整的血型描述。例如,A型Rh阳性意味着该个体在ABO系统中为A型,同时在Rh系统中为阳性。这种双重分类在临床医学中至关重要,尤其是在输血和妊娠管理中。据统计,中国汉族人群中Rh阳性占比高达99.7%,因此A型Rh阳性属于常见血型。

临床意义与输血原则

A型Rh阳性血型的临床意义主要体现在输血安全与相容性上。根据ABO系统的输血规则,A型血个体可接受A型或O型供血者的血液,但其血清中的抗B抗体会攻击B型或AB型红细胞,导致溶血反应。与此Rh系统的限制更为严格:Rh阴性者只能接受Rh阴性血液,而Rh阳性者可兼容Rh阳性和阴性血液。

对于A型Rh阳性患者而言,输血时必须同时满足ABO和Rh系统的匹配要求。例如,若输入Rh阴性血液,虽不会引发溶血,但可能造成Rh阴性供血资源的浪费,因其更适合稀有血型人群。Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,可能因母婴Rh不合引发新生儿溶血病,但这一风险在Rh阳性孕妇中不存在。

人群分布与遗传特征

A型Rh阳性血型的人群分布具有显著的地域和族群差异。在中国,A型血在南方地区更为常见,可能与历史上楚、苗等族群的基因融合有关。而Rh阳性血型在汉族中的比例接近99.7%,少数民族如维吾尔族、哈萨克族的Rh阴性比例则可达5%-10%。

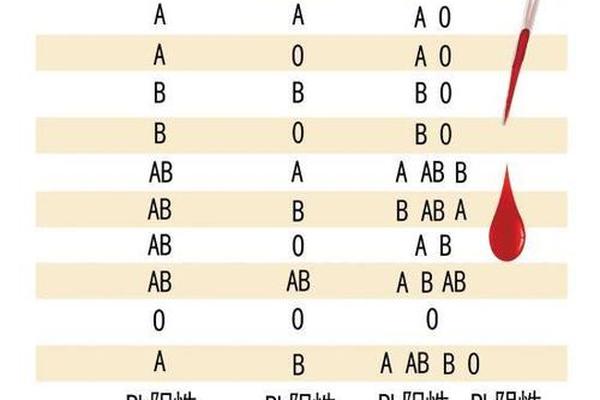

从遗传学角度看,ABO血型由父母各提供一个等位基因决定。若父母分别为A型和O型,子女可能为A型或O型;若父母均为A型,则可能表现为A型或隐性O型。Rh血型则遵循显性遗传规律,只要父母中一方携带Rh阳性基因,子女即表现为Rh阳性。这种遗传特性使得Rh阴性血型在近亲婚配中更易传承,形成区域性“熊猫血”家族。

社会认知与文化关联

社会对A型Rh阳性血型的认知常超出医学范畴,衍生出文化层面的解读。日本学者提出的“血型性格论”认为,A型血人群具有谨慎、细致、责任感强等特质。尽管这一理论缺乏科学依据,却在东亚文化中广泛传播,甚至影响企业招聘和婚恋选择。

在医疗领域,公众对Rh血型的认知仍存在误区。部分人误将Rh阳性等同于“普通血型”,忽视其临床特异性;而“熊猫血”的稀缺性被过度渲染,导致Rh阴性个体产生不必要的焦虑。事实上,现代血库通过冷冻技术和稀有血型者联盟已大幅提升应急供血能力,Rh阴性患者可通过提前登记确保用血安全。

总结与展望

A型Rh阳性作为ABO与Rh血型系统的复合型分类,既是生物学特征的客观呈现,也是临床医学的关键参数。其高发率与遗传规律为公共卫生管理提供了基础数据,而输血原则的精细化则挽救了无数生命。社会对血型的非科学化解读仍待纠偏,未来研究需加强科普教育,同时探索基因编辑技术对稀有血型需求的解决路径。

建议医疗机构完善血型信息的数字化管理,并通过基因检测技术预测新生儿溶血风险。对于A型Rh阳性这一庞大群体,深入研究其与疾病易感性的关联,或能为个性化医疗开辟新方向。血型科学的价值,不仅在于分类本身,更在于如何将其转化为保障人类健康的实践力量。