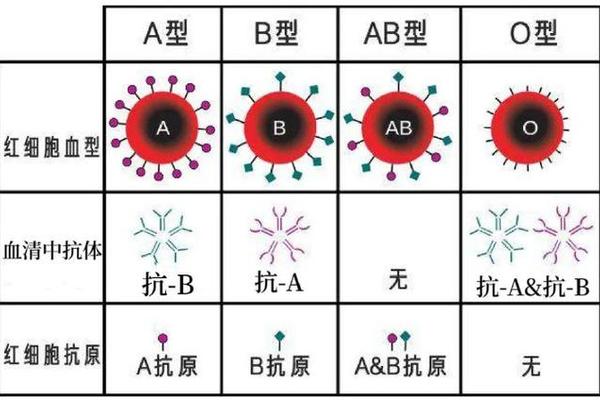

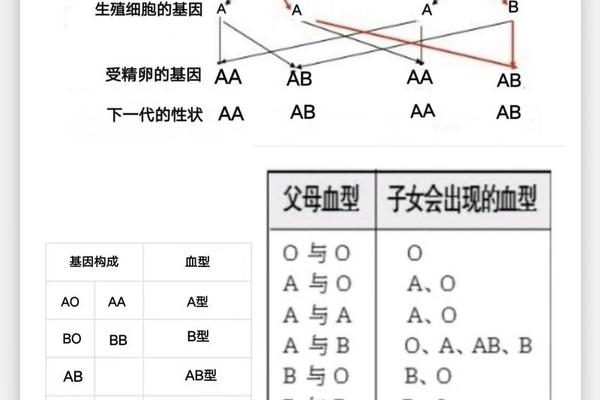

ABO血型系统的遗传机制是人类遗传学研究的经典案例。根据分子生物学研究,A和B抗原的形成由9号染色体上的ABO基因控制:IA基因编码α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,催化H抗原转化为A抗原;IB基因编码α-1,3-半乳糖转移酶,催化H抗原转化为B抗原;而i基因则因碱基缺失导致酶活性丧失,无法修饰H抗原,最终表现为O型血。这种显隐性关系使得A型(IAIA或IAi)和B型(IBIB或IBi)呈显性表达,而O型(ii)为隐性纯合状态。

从进化视角看,O型血的高频分布可能与自然选择压力相关。例如,部分研究表明O型血个体对疟疾的抵抗力较强,这可能解释了其在热带地区的高比例现象。但这一假说在东亚地区的适用性尚存争议,需结合族群迁徙与基因漂变综合分析。

二、O型血与汉族族群分布的关联性

关于“O型血是纯正汉族人”的说法,部分区域性调查提供了数据支持。例如广东顺德地区对17398例汉族人群的统计显示,O型血占比达到38.2%,显著高于全国平均水平。这种分布特征可能与历史上中原汉族的迁徙融合相关——长期的内婚制与族群稳定性可能导致隐性基因的积累。

将血型作为民族纯度的单一指标存在科学缺陷。现代基因测序技术证实,汉族本身具有高度遗传多样性,Y染色体单倍群研究显示其包含至少7个主要支系。北方汉族与南方汉族的血型分布差异显著,如内蒙古通辽地区的蒙古族O型血比例也高达34.5%,这说明血型分布更多反映地域适应性而非民族纯粹性。

三、文化建构中的血型认知误区

民间将O型血与“汉族正统”关联的现象,实质是生物学特征与文化认同的错位结合。20世纪初期,日本学者提出的“血液民族主义”理论曾将A型血视为大和民族优越性标志,这种伪科学观念在东亚地区产生了深远影响。当前中国社会对O型血的特殊认知,某种程度上是对类似理论的本土化重构。

从科学传播角度看,此类误区源于公众对显隐遗传规律的片面理解。例如认为隐性基因必然代表“原始”或“纯粹”,却忽视了显性基因同样可能通过自然选择被保留。更值得关注的是,某些商业机构利用这种认知推出“血型溯源”服务,其科学有效性存疑。

四、现代医学视角下的血型研究新方向

近年研究发现,ABO血型与疾病易感性存在复杂关联。例如O型血人群患十二指肠溃疡的风险是其他血型的1.4倍,这与幽门螺杆菌在O型抗原上的特异性粘附机制相关。血型抗原在器官移植排斥反应、肿瘤免疫治疗等领域的重要性日益凸显,这为族群医学研究提供了新思路。

在法医学领域,血型分析的局限性促使研究者转向更精确的STR分型技术。虽然ABO血型仍可作为亲子鉴定的辅助证据(如O型父母不可能生出AB型子女),但其鉴别效力已远低于DNA检测。未来研究应注重多组学数据的整合,例如结合HLA分型与Y染色体测序,构建更精确的族群遗传图谱。

血型系统作为人类遗传多样性的微观镜像,既揭示了生物进化的一般规律,也映射出社会文化对科学概念的再造过程。当前研究证实,O型血在汉族中的较高比例是多重因素作用的结果,而非民族纯粹性的生物学证明。对于公众认知中的误区,科学界需要加强遗传学知识的普及,同时警惕血型决定论的社会风险。未来研究应聚焦于血型分子机制与疾病易感性的深度关联,以及族群血型分布的动态演化模型构建,这将为精准医学和人类学研究开辟新的维度。