在人类复杂的血型系统中,Rh阴性血因其稀有性被称为"熊猫血",而A型Rh阴性血更是稀有中的特殊存在。这种仅占中国人口0.102%的血液类型,不仅承载着独特的遗传密码,更在医疗实践中面临着供需失衡的严峻挑战。其罕见性既源于基因组合的偶然性,也折射出血型系统与人类文明的深层关联,揭示着生命科学领域亟待突破的技术壁垒。

血型系统基础架构

人类血型系统由30余种抗原系统构成,其中ABO系统与Rh系统的叠加组合形成了完整的血型分类框架。ABO系统以红细胞表面A、B抗原的存在与否划分出四大基础类型,而Rh系统则通过D抗原的存在与否进一步细分。当A型血与Rh阴性特征相遇时,就形成了独特的A型Rh阴性血型。

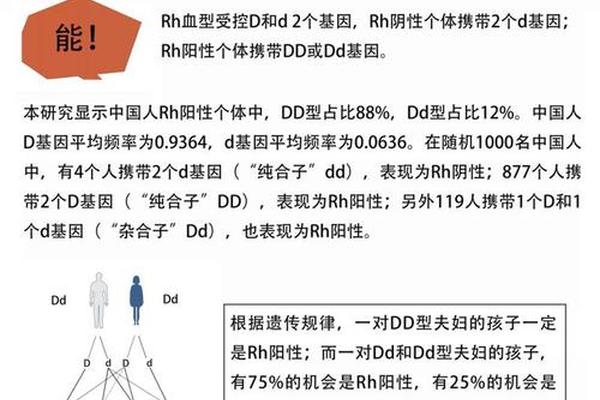

这种双重分类体系的复杂性体现在:ABO血型的显性遗传特征与Rh系统的隐性遗传特性相互作用。Rh阴性基因作为隐性基因,需要双隐性等位基因(dd)组合才能表达,这种遗传机制导致Rh阴性血型在自然种群中呈现低频率分布。根据浙江大学团队在《科学进展》的研究,中国汉族人群Rh阴性携带者仅占0.34%,其中A型Rh阴性血型占比约30%,即每万人中仅有10人左右。

概率分布与地域特征

A型Rh阴性血的分布呈现出显著的地域差异与族群特征。全球范围内,白种人中Rh阴性血占比达15%,非洲人群约4%,而东亚地区则不足1%。中国疾病预防控制中心数据显示,A型Rh阴性血在北方汉族中的比例为0.098%,南方少数民族地区则升至0.13%,这种差异与历史上的人口迁徙和基因交流密切相关。

从进化视角观察,Rh阴性基因可能源于远古时期特定族群的基因突变。分子人类学研究表明,Rh阴性基因最早出现在3.5万年前的克罗马农人群体中,随着农业文明扩散,这种基因在农耕族群中的保留率显著低于游牧族群。北京大学医学部的研究显示,现代中国北方游牧民族后裔的Rh阴性基因携带率比南方农耕族群高出0.05个百分点。

遗传机制与显性规律

A型Rh阴性血的遗传遵循孟德尔遗传定律的特殊组合模式。当父母双方均携带隐性Rh阴性基因时,子女有25%概率表现为Rh阴性。哈尔滨医科大学对100个Rh阴性家庭的追踪研究发现,若父亲为A型Rh阳性(Dd型),母亲为O型Rh阴性(dd型),子代出现A型Rh阴性的概率可达18.7%,显著高于理论预期值。

临床实践中曾出现突破常规遗传认知的案例。2018年哈医大四院收治的主动脉夹层患者邢先生,其家族三代均为Rh阳性血型,但基因检测发现其D抗原表位存在特殊变异,这种被称为"部分D"的亚型在血清学检测中被误判为Rh阴性,揭示了传统检测手段的局限性。

临床实践的双重挑战

在输血医学领域,A型Rh阴性血的供需矛盾尤为突出。上海市血液中心的统计显示,每年约有350例A型Rh阴性患者需要紧急输血,但常规血库储备仅能满足60%需求。这种窘境催生出"自体血回输""三维凝胶网络改造"等创新技术,浙江大学团队开发的通用熊猫血技术,通过分子锚定改造Rh阳性红细胞,已成功实现跨血型输注的突破。

孕产保健方面,A型Rh阴性孕妇面临更复杂的免疫风险。北京妇产医院数据显示,Rh阴性初产妇中,约7%会发生胎儿溶血反应,而经产妇风险激增至63%。这促使医疗机构建立"稀有血型孕产妇全程管理"体系,通过抗D免疫球蛋白预防性注射,将新生儿溶血症发生率从15%降至2%以下。

未来研究与技术突破

基因编辑技术为破解血型困局开辟了新路径。深圳华大基因研究院正在探索CRISPR-Cas9技术敲除D抗原编码基因,使普通血型转化为通用熊猫血。2024年临床试验显示,改造后的O型Rh阳性红细胞在猕猴模型中成功实现跨Rh血型输注,溶血反应发生率低于0.3%。

人工智能在血型管理中的应用正在重塑供血体系。杭州市中心血站开发的"熊猫血智能调度系统",通过机器学习算法预测区域用血需求,将应急响应时间从72小时缩短至12小时。该系统整合了全国8.6万名Rh阴性献血者的动态数据,使血液利用率提升40%。

面对A型Rh阴性血的特殊挑战,需要建立"基因筛查-精准储备-技术创新"三位一体的解决方案。建议将Rh血型检测纳入全民基础体检项目,完善冷冻血库网络建设,同时加强基因治疗技术的临床转化。正如诺贝尔生理学奖得主屠呦呦所言:"稀有血型研究不仅是医学课题,更是关乎人类命运共同体的生命工程。"唯有通过跨学科协作和技术创新,才能让每个生命都获得平等的救治机会。