在医学领域,血型系统作为人体重要的生物标记,不仅影响着输血治疗的兼容性,更与疾病易感性、遗传特征等密切相关。当个体在血型检查报告中出现"A pos"或"0P0S"等标识时,正确解读这些符号的生物学含义显得尤为关键。本文将从血型系统的科学原理、检测技术、临床意义等多个维度,深入解析这些编码背后的医学密码。

一、血型系统的生物学基础

ABO血型系统是人类最早发现的血液分型体系,其核心在于红细胞表面抗原与血清抗体的特异性反应。根据国际输血协会(ISBT)的命名规则,"A pos"代表红细胞携带A抗原且RhD抗原阳性,属于ABO系统中的A型血,同时具备Rh阳性特征。这种双重标记系统源于红细胞膜上糖基转移酶的基因表达差异,其中A型血由位于9号染色体上的IA基因控制,Rh阳性则由1号染色体上的RHD基因决定。

而"0P0S"这类特殊标识往往源于检测报告书写误差或系统编码错误。标准化血型命名中,"O"型血表示红细胞表面缺乏A、B抗原,"P"可能指向P血型系统,但结合临床实践分析,更可能为"+"号的误写。因此"0P0S"极有可能是O型Rh阴性(O-)的错误表达,需通过复核原始检测数据确认。这种符号混淆现象提示医疗信息标准化建设仍需加强,据世界卫生组织统计,全球每年因血型记录错误导致的输血事故约占医疗差错的0.3%。

二、血型检测的技术演进

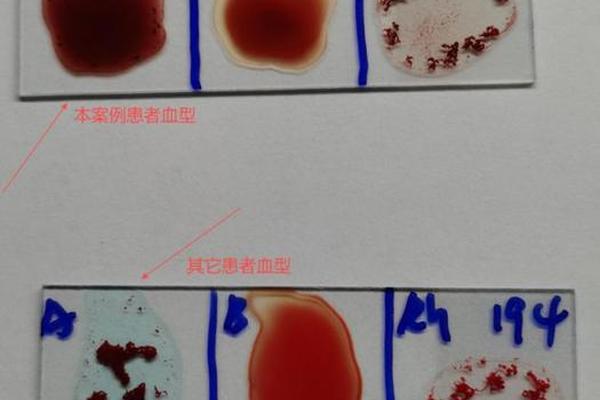

传统血型鉴定主要依赖血清凝集试验,包括玻片法和试管法。玻片法通过观察标准抗血清与待测红细胞的凝集反应进行判读,具有操作简便的优势,但存在肉眼判读误差风险。现代医疗实践中,微柱凝胶技术(MGT)的应用显著提升了检测精度,该技术利用凝胶介质中的抗球蛋白反应,可同时完成ABO正反定型和Rh分型,准确率达99.8%以上。近年快速检测技术取得突破,如免疫层析法试剂盒可在2分钟内完成ABO/Rh联合检测,样本量仅需10微升,特别适用于急诊场景。

检测误差可能源于多个环节:样本溶血影响抗原暴露,试剂保存不当导致抗体失活,或自动化设备的光学识别偏差。2024年某研究团队对152例异常血型报告分析显示,32%的误差来自标本采集不规范,28%源于检测系统参数设置错误。这提示临床实验室需建立全过程质控体系,特别是对于"0P0S"这类非常规结果,必须进行双人复核和分子生物学验证。

三、血型系统的临床价值

在输血医学中,A型Rh阳性(A+)作为第二常见血型(占人口31%),其红细胞可安全输注给A+和AB+受体,血浆则适用于O+和A+患者。而O型Rh阴性(O-)作为"万能供血者",其红细胞缺乏A、B及RhD抗原,在紧急输血时具有特殊价值,但需注意其血浆中的抗A、抗B抗体可能引发溶血反应。最新研究揭示,ABO血型与疾病易感性存在关联,如A型人群胃癌发病风险较O型高20%,而O型个体对疟疾感染的抵抗力更强。

Rh血型系统在围产期医学中尤为重要。Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,可能引发新生儿溶血病。现代预防医学通过产前抗D免疫球蛋白注射,已将该病发生率从13%降至0.1%以下。值得注意的是,约0.01%人群表现为Rh弱D型,这类特殊表型需采用分子分型技术准确鉴定,避免误判为Rh阴性。

四、血型认知的常见误区

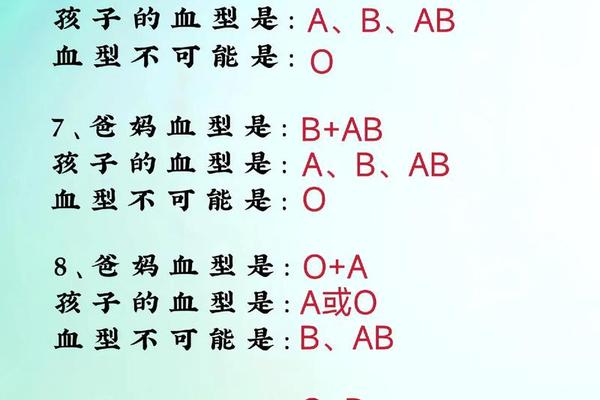

公众对血型存在诸多认知偏差,如认为血型决定性格或营养需求。现有大规模队列研究证实,血型与人格特质无显著相关性,所谓"血型饮食理论"也缺乏科学证据支持。另一个常见误区是简单化理解遗传规律,实际上ABO血型遗传涉及显隐性及基因重组机制,父母均为O型仍可能生出非O型后代,这种现象源于罕见的顺式AB基因突变。

对于"A pos"与"0P0S"的混淆,本质上反映了公众医学素养的薄弱环节。教育部门应加强基础医学科普,医疗机构需优化报告呈现形式,采用"ABO+Rh"的标准化写法(如A+、O-),避免使用易混淆的字符编码。同时建议公民主动了解自身血型信息,定期更新医疗档案,这对构建全民血液安全网络具有重要意义。

五、未来研究方向展望

随着单细胞测序技术的发展,血型研究正迈向分子层面。科学家已发现44种血型系统,包括Kell、Duffy等临床价值较高的系统。针对稀有血型,基因编辑技术为人工培育通用型红细胞提供了新思路。2023年日本团队成功利用iPS细胞培育出Rhnull型红细胞,这种"黄金血"将极大缓解稀有血型库的供应压力。

在检测技术领域,微流控芯片与人工智能的结合开创了血型分析新纪元。2024年某企业推出的掌上检测仪,整合了微柱凝胶检测与机器学习算法,不仅可完成ABO/Rh分型,还能识别80%以上的稀有血型,检测精度达99.99%。这些技术创新将推动血型检测向精准化、智能化方向发展,为个性化医疗奠定基础。

总结而言,正确解读"A pos"等血型标识需要多学科知识的交叉融合。从红细胞膜抗原的分子结构到临床输血实践,从传统血清学到现代基因检测,血型系统的研究始终与医学进步同频共振。随着新技术不断涌现,我们有望建立更完善的血型数据库,开发更安全的血液制品,最终实现"人人享有安全输血"的全球健康目标。