在公众的日常认知中,血型不仅关乎医疗安全,还常被赋予文化和民族身份的象征意义。近年来,关于“A型血是否不能捐献给其他血型”以及“A型血是否为纯正汉族血统”的讨论屡见不鲜。这些话题看似独立,实则交织着医学遗传学、人类学和社会认知的复杂性。本文将从科学原理、人群遗传特征、临床实践和社会认知四个维度,剖析这两个问题的本质,并试图厘清其中的误区。

一、血型系统的生物学基础与输血限制

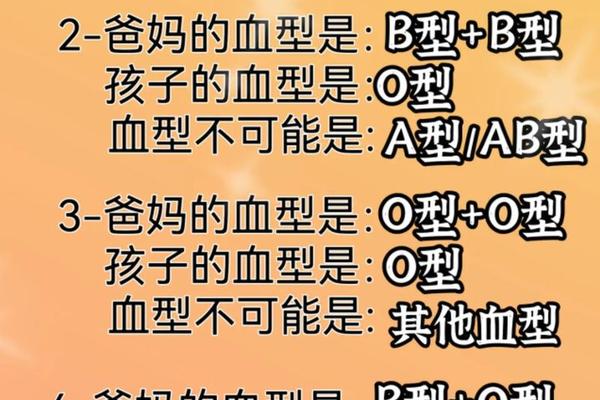

ABO血型系统是人类最早发现的血型分类方式,其核心在于红细胞表面抗原的差异。A型血的红细胞携带A抗原,血浆中则含有抗B抗体;B型血携带B抗原和抗A抗体;O型血无A、B抗原但含有抗A和抗B抗体;AB型血则同时携带A、B抗原而无抗体。这种抗原-抗体的特异性决定了输血的基本原则:A型血不能直接输给B型或AB型患者,因为受血者血浆中的抗A抗体会攻击供血者的红细胞,引发溶血反应。

临床实践中,A型血的“捐献限制”并非绝对。例如,A型血可输给同型或AB型患者,但需严格筛查Rh血型等其他因素。A型血中还存在亚型分化(如A1和A2),进一步增加了配型的复杂性。研究表明,中国汉族人群中A亚型以A205等位基因为主,其基因突变可能导致抗原表达差异,影响输血安全。医疗机构对A型血的捐献和输注需依赖精准的血清学和分子检测,而非单纯依赖表型分类。

二、汉族人群ABO血型的遗传多样性

关于“A型血代表纯正汉族血统”的说法,源于部分基因研究对汉族人群遗传结构的解读。例如,有研究指出汉族人群的Y染色体单倍型以O-M175为主,且基因多样性低于其他族群,但这与ABO血型无直接关联。实际上,中国汉族人群的ABO血型分布呈现显著多样性:A型约占30.4%,B型26.2%,O型34.5%,AB型8.9%。分子遗传学进一步揭示,汉族A型血中存在多种等位基因(如A101、A102、A205等),甚至发现了6个新等位基因,表明其遗传背景高度复杂。

基因流动的历史证据也驳斥了“血型纯正性”的刻板印象。例如,浙江汉族人群的ABO基因中既包含东亚常见的A102和B101等位基因,也检测到与东南亚人群共享的A205变异,反映了历史上的人口迁徙和基因交流。可见,血型的分布是自然选择与历史交融的结果,而非民族“纯粹性”的指标。

三、临床实践中的A型血供需挑战

尽管A型血在汉族中占比约30%,但其临床需求与供应矛盾依然存在。一方面,A型血亚型的多样性要求更精细的配型技术。例如,A2亚型个体若误输A1型血液,可能因抗原强度差异引发迟发性溶血反应。Rh阴性“熊猫血”在A型人群中的比例不足1%,进一步加剧了稀有血型的储备压力。

为解决这一问题,科学家正探索技术创新。例如,浙江大学团队开发了红细胞“三维凝胶网络”包裹技术,通过遮蔽抗原实现跨血型输注。此类研究虽未完全成熟,但为未来突破血型限制提供了方向。推广精准的分子分型技术(如PCR-SSP和SBT测序)可提升亚型检测效率,减少输血风险。

四、社会认知中的血型标签化误区

将血型与民族身份挂钩的现象,本质上是“生物决定论”的延伸。类似日本社会的“血型性格论”,这类观点缺乏科学依据,却因文化心理得以传播。例如,有观点认为A型血人群“保守、内向”,符合传统汉族文化特征,但遗传学研究明确显示,血型与性格无必然关联,个体差异远大于群体趋势。

更需警惕的是,血统纯粹性叙事可能被用于建构排他性身份认同。复旦大学等机构的DNA研究表明,汉族基因的“单一性”仅体现在Y染色体特定标记上,而常染色体和线粒体DNA均显示广泛的多样性。将A型血视为汉族“纯正”标志,既违背科学事实,也可能助长文化偏见。

血型系统是自然演化的产物,其医学价值在于保障输血安全,而非划分人群身份。A型血的捐献限制源于抗原-抗体反应的生物学规律,而所谓“纯正汉族血统”则是将复杂遗传现象简化为文化符号的误读。未来研究需在以下方向深化:(1)开发通用型人工血液技术,突破血型限制;(2)加强公众科普,纠正血型与民族身份的认知偏差;(3)建立区域性稀有血型基因数据库,优化临床资源分配。唯有回归科学理性,才能避免血型问题被标签化,从而推动医学进步与社会包容。