血液作为生命的核心载体,其分类不仅关乎输血安全,更与疾病风险息息相关。在ABO血型系统中,A型血占全球人口的约30%;而RH血型系统中,RH阳性人群占比高达85%以上。近年研究揭示,A型血RH阳性者可能在癌症、心血管疾病及感染风险中处于特殊地位。例如,上海交通大学团队长达25年的追踪研究发现,A型血人群患消化道肿瘤的风险显著高于其他血型。这种关联性提示我们,血型不仅是遗传标签,更可能是健康管理的潜在风向标。

癌症风险的显著关联

多项大规模研究证实,A型血与消化系统癌症的高风险密切相关。上海交通大学袁剑敏团队对1.8万名中国男性的长期随访显示,A型血人群胃癌和结直肠癌的发病风险分别比非A型血人群高出20%以上,尤其在亚洲人群中,这种差异更为明显。机制研究表明,A型抗原可能通过促进幽门螺杆菌定植或伪装肿瘤抗原逃避免疫攻击,从而增加癌变概率。A型血人群对蛋白质的高效代谢特性,虽有利于营养吸收,但也可能加速某些致癌物质的转化。

心血管疾病与中风的潜在威胁

在心血管领域,A型血的风险同样不容忽视。北京阜外医院对130万人的研究发现,非O型血(包括A型)人群的心血管疾病风险比O型血高9%,且A型血患者心肌梗死后血管自动开通率最低。更值得注意的是,马里兰大学对60万人的分析表明,A型血人群在60岁前发生早发性中风的风险显著升高,可能与血小板活性和凝血因子水平有关。哈佛大学的研究进一步指出,A型血人群的胆固醇代谢异常,导致低密度脂蛋白水平偏高,加剧动脉粥样硬化进程。

二、RH血型系统的特殊临床意义

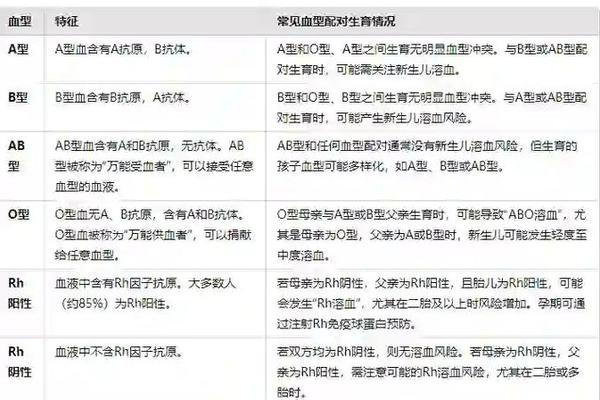

RH血型系统作为仅次于ABO的第二大血型系统,其临床价值主要体现在输血医学和妊娠管理中。RH阴性血型(即“熊猫血”)仅占中国人口的0.3%-0.4%,其特殊性在于可能引发致命的溶血反应。对于占绝大多数的RH阳性人群,尤其是A型RH阳性者,其健康风险则更多体现在疾病易感性上。

RH阴性血型的生存挑战

RH阴性个体面临的核心问题是血液资源的稀缺性。由于红细胞表面缺乏D抗原,此类人群输血时必须严格匹配RH阴性血源,否则可能引发免疫系统攻击。在妊娠场景中,RH阴性母亲若怀有RH阳性胎儿,可能因胎母输血产生抗体,导致后续妊娠的新生儿溶血病,发生率可达10%-15%。欧美国家已将抗D免疫球蛋白注射纳入RH阴性孕妇的常规干预措施,但我国在此领域的普及率仍有提升空间。

RH阳性人群的隐性风险

对于A型RH阳性人群,研究提示其健康风险具有叠加效应。瑞典卡罗林斯卡医学院对510万人的分析发现,A型血与血栓形成风险增加相关,而RH阳性可能通过影响炎症因子水平放大这种风险。在传染病领域,A型血人群对新冠病毒的易感性较高,感染后发展为重症的风险比O型血高1.5倍,这种关联可能与病毒表面蛋白与A型抗原的结合能力有关。A型血RH阳性者患2型糖尿病的风险比O型血高10%-21%,提示糖代谢调控机制可能存在血型特异性差异。

三、健康管理的个性化策略

基于血型的健康风险差异,个体化预防策略的制定变得尤为重要。美国国立卫生研究院建议,高风险血型人群应加强针对性筛查,例如A型血者每2年进行胃肠镜检测,RH阴性女性在孕前接受抗体效价监测。

生活方式干预的科学依据

从代谢调节角度,A型血人群需特别注意红肉和加工食品的摄入。研究发现,A型血个体对动物性脂肪的代谢效率较低,过量摄入可能激活促炎通路,这与结直肠癌风险的增加存在剂量效应关系。相反,富含植物蛋白和膳食纤维的地中海饮食模式,可显著降低A型血人群的炎症标志物水平。对于心血管高风险群体,每周150分钟的中等强度运动可使中风风险降低30%,这一效果在A型血人群中尤为显著。

精准医学的未来方向

当前研究仍存在地域和种族局限性。例如,上海队列研究的对象均为中国男性,而欧美数据中AB型血与血栓的强关联在亚洲人群中尚未完全验证。未来需要建立跨种族、多中心的血型生物数据库,并探索ABO基因位点与疾病通路的具体作用机制。瑞典隆德大学正在开发的“血型-药物反应预测模型”,已发现A型血患者对抗血小板药物的敏感性差异,这为个体化用药提供了新思路。

血型与健康的关联揭示了人类遗传多样性的深层影响。对于A型RH阳性人群,癌症、心血管疾病和代谢异常的多重风险需要系统化防控;而RH阴性个体面临的临床挑战,则呼唤更完善的血液保障体系和围产期管理规范。随着510万人级研究数据的积累,血型正在从简单的分类标签进化为精准医学的重要参数。建议高危人群结合基因检测和传统体检,同时医疗系统应推动血型信息的电子化整合,为预防医学开辟新路径。未来的研究需突破相关性局限,深入揭示血型抗原与疾病发生的分子机制,最终实现“因人而异”的健康守护。