血型作为人类遗传的重要标记,不仅承载着生命密码的独特性,更在医学实践中具有关键作用。ABO血型系统与Rh血型系统的组合构成了临床最常用的血型分类标准,其中A型Rh阳性和O型Rh阳性作为常见组合,其生物学特征与分布规律值得深入探讨。而关于O型Rh阳性是否属于稀有血型的争议,实则反映出公众对血型系统复杂性的认知盲区。

血型系统的双重维度

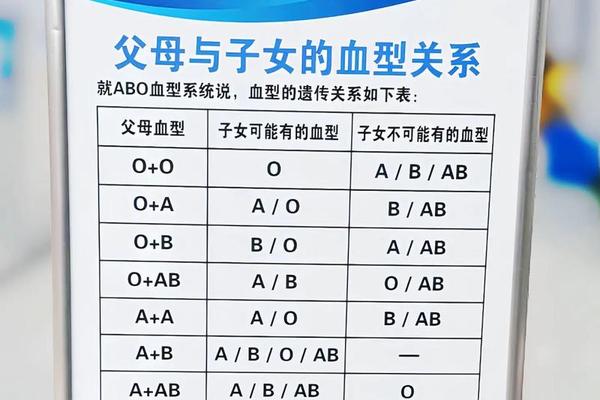

现代血型分类基于红细胞表面抗原的差异,ABO系统与Rh系统的叠加形成了更精细的血液分型体系。ABO血型由A、B抗原的有无决定,而Rh系统则以D抗原为核心判定标准。当红细胞携带D抗原时即为Rh阳性,反之为Rh阴性,这种二分法使得每个ABO血型都可细分为Rh阳性和Rh阴性两个亚型。

在ABO系统中,A型血人群的红细胞表面携带A抗原,血清中含有抗B抗体。根据我国最新的大规模研究,A型血占全国人口的28.72%,仅次于O型血的34.20%。当叠加Rh阳性特征时,A型Rh阳性成为仅次于O型Rh阳性的第二大常见血型组合。这种普遍性源于Rh阳性基因的高显性遗传特征,汉族人群中Rh阳性率高达99.7%,使得A型Rh阳性在整体人群中占据显著比例。

O型Rh阳性的普遍性解析

O型Rh阳性的普遍性具有深刻的遗传学基础。作为ABO系统中的"原始血型",O型基因在人类进化过程中保留最广,全球约39%人口为O型。当叠加Rh阳性特征时,该血型在中国汉族人群中占比超过85%。2022年针对370个地级市的全覆盖研究显示,我国O型血整体占比34.20%,其中Rh阳性占绝对主导,这与国际输血协会统计的全球O型Rh阳性占比39%趋势一致。

对"稀有血型"的误判常源于对血型系统的片面理解。真正稀有血型需同时满足ABO和Rh系统的罕见组合,如AB型Rh阴性在汉族中的发生率不足万分之三。而O型Rh阳性虽在特定语境下被称作"万能输血者",但其本身在人群中具有广泛分布,2024年最新临床指南明确指出,O型Rh阳性不属于医学定义的稀有血型范畴。

Rh系统的临床意义延伸

Rh血型在输血医学中的重要性仅次于ABO系统。Rh阴性个体输入Rh阳性血液时,可能引发免疫系统产生抗D抗体,导致二次输血时的溶血反应。这种特性使得Rh阳性血液成为临床用血的主力,我国血库中Rh阳性血液储备量占总库存的99%以上。对于A型Rh阳性献血者而言,其血液既能满足同型输血需求,也可在紧急情况下作为A型Rh阴性患者的替代选择,但这种应用需要严格的血浆抗体筛查。

在围产期医学领域,Rh血型不合可能引发新生儿溶血病。当Rh阴性母亲孕育Rh阳性胎儿时,胎儿的红细胞可能通过胎盘刺激母体产生抗体,威胁后续妊娠。这种风险机制反向印证了Rh阳性人群的生物学优势——作为人口主体,Rh阳性个体在生育过程中无需担忧血型抗原引发的免疫冲突。近年基因检测技术的进步,使得通过父亲Rh基因型预测胎儿血型成为可能,显著降低了侵入性检测的需求。

稀有血型的科学认知重构

稀有血型的界定具有动态性和地域性特征。国际输血协会承认的44个血型系统中,真正的稀有类型如Rh-null血型全球仅发现43例,其红细胞完全缺失Rh系统抗原。相比之下,O型Rh阳性在所有人种中均属常见,欧美白种人中的Rh阴性率为15%,而中国汉族仅0.3%,这种巨大差异凸显出血型分布的种群特异性。

建立科学的血型认知体系需要多维度数据支撑。我国已建成覆盖370个城市的ABO血型数据库,但对Rh血型的精细化研究仍待加强。建议医疗机构在常规血型检测中强制包含RhD抗原筛查,并建立全国联动的稀有血型信息库。对于普通民众而言,了解自身完整的血型组合(如A型Rh阳性),既是健康管理的基础,也为突发医疗需求提供关键信息。

血型系统的复杂性远超出ABO+Rh的简单二分。A型Rh阳性和O型Rh阳性作为主流血型组合,其高发生率反映着人类进化的遗传选择。正确认识血型的生物学本质,既能消除公众对"稀有性"的误解,也有助于优化临床用血策略。未来研究应着力于血型地理分布图谱的完善,以及基因编辑技术对稀有血型再造可能性的探索,这些突破将为输血医学开辟新的可能。