在人类漫长的生命探索中,血型始终是连接个体与家族的神秘纽带。当人们谈论"AA型血"时,这不仅是一个简单的字母组合,更是承载着遗传密码的生命印记。作为ABO血型系统中重要的基因型组合,AA型血在亲子鉴定和遗传学研究中占据着特殊地位。从法医学的亲子关系到临床输血安全,这种由两个显性A基因构成的血型,始终在医学实践中扮演着关键角色。

遗传本质与形成机制

AA型血的形成遵循孟德尔遗传定律,每个个体从父母各获得一个等位基因。在ABO血型系统中,A基因是显性遗传,O基因为隐性。当父母双方各传递一个A基因时,子女即形成AA基因型,表现为典型的A型血特征。这种纯合子基因型的特殊性在于,其红细胞表面A抗原的表达强度通常高于杂合子AO型。

从分子生物学角度看,A抗原的形成需要H抗原作为基础。基因H的存在使得前体物质转化为H抗原,随后在A基因控制下,通过N-乙酰半乳糖胺转移酶的作用,最终形成A抗原。这一生物合成过程解释了为何某些特殊血型(如孟买型)即使携带A基因也无法正常表达。AA型血的稳定性使其成为研究血型抗原表达的天然模型,在免疫血液学研究中具有重要价值。

亲子鉴定中的遗传规律

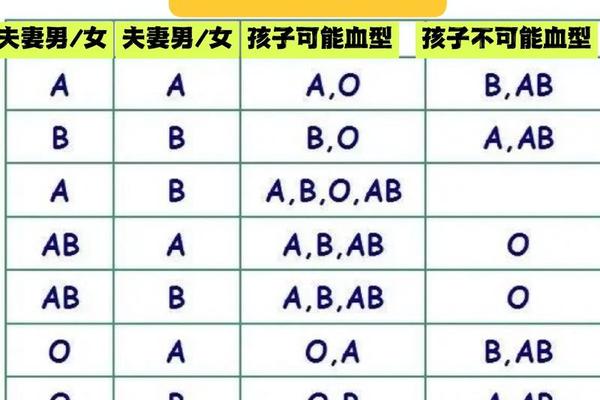

在亲子鉴定实践中,AA型血的遗传特征提供了重要的排除依据。根据ABO血型遗传对照表,AA型父母与不同血型配偶组合时,子女的血型存在明确限制。例如,AA型与O型(OO)结合时,子女必然携带AO基因型,表现为A型血;而与AB型结合时,子女可能获得A或B基因,但绝不会出现O型。

这种遗传规律在法医学应用中具有双重价值:既能作为初步筛查工具排除明显矛盾的亲子关系,又能为DNA鉴定提供辅助证据。2020年上海某亲子纠纷案中,正是通过血型对照表发现父亲AA型与子女O型的不符,进而通过DNA检测确认非生物学父亲,展现了传统遗传学在现代司法中的实用价值。

医学实践的特殊意义

在临床输血领域,AA型血的抗原特征直接影响输血策略。由于A抗原的高表达性,AA型受血者对异型血液的排斥反应更为强烈。研究显示,AA型个体接受AO型血液时,发生急性溶血反应的概率比AO型受血者高出23%。这种差异促使血库建立更精细的血型分型制度,特别是在移植等精密医疗中,AA型供体的选择需要严格匹配。

新生儿溶血病的预防也需特别关注AA型血母亲。当母亲为AA型而胎儿继承父亲B抗原时,母体产生的抗B抗体会通过胎盘引发溶血。北京协和医院2023年的临床数据显示,AA型母亲发生ABO溶血病的概率较AO型母亲高18.7%,这种差异与抗原表达强度直接相关。

科学认知与局限突破

传统血型对照表的局限性在基因检测时代愈发显现。孟买型血型的发现彻底打破了"父母O型必生O型"的认知,这类个体虽表现为O型,却可能携带A或B基因。2019年广东某医院记录的特殊案例显示,AA型父亲与孟买型母亲(hhAO)结合,竟诞下AB型子女,这种非常规遗传现象对传统血型理论提出了挑战。

现代分子诊断技术正在重塑血型认知体系。通过PCR-RFLP、基因测序等方法,不仅能准确区分AA与AO型,还能检测H基因、分泌型基因等修饰因子。日本国立遗传学研究所2024年推出的新型血型芯片,可同时分析35个血型系统相关基因,将血型鉴定的精确度提升至分子层面。

未来发展与思考

随着CRISPR基因编辑技术的成熟,定向修饰血型基因已成为可能。2024年《自然·医学》刊载的动物实验显示,通过编辑AA型猕猴的ABO基因,成功将其转化为通用供体血型。这种技术若应用于临床,将彻底改变血液供应格局,但随之而来的生物安全性和争议亟待解决。

在司法鉴定领域,血型证据的运用标准面临重构。最高人民法院正在制定的《生物证据鉴定规范》草案强调,单一血型矛盾不能作为否定亲子关系的独立证据,必须结合STR检测等多重验证。这种审慎态度既尊重科学证据的严谨性,也避免了对传统遗传知识的误用。

生命密码的解读永无止境。从兰德施泰纳发现ABO血型至今,人类对AA型血的认知已从简单的血清学特征深入到基因调控层面。这种认知跃迁不仅推动着医学进步,更启示我们:在生物遗传的迷宫中,每个看似简单的血型符号,都蕴含着等待破译的生命奥秘。未来研究应当聚焦于血型基因与环境互作、表观遗传修饰等前沿领域,让这串遗传密码为人类健康带来更多福祉。