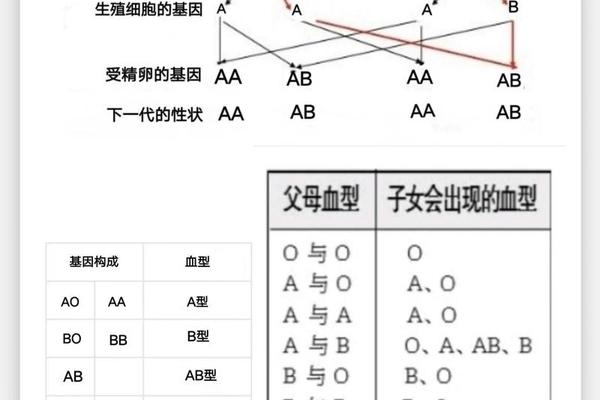

ABO血型系统是人类最基础的血型分类方式,其核心原理基于红细胞表面抗原与血浆中抗体的相互作用。A型血的红细胞携带A抗原,血浆中含有抗B抗体;而O型血的红细胞既无A抗原也无B抗原,但血浆中存在抗A和抗B两种抗体。这种生物学特性决定了A型血与O型血的输血关系存在严格限制:A型血不能直接向O型血输注红细胞,否则O型血浆中的抗A抗体会攻击A型红细胞,引发致命性溶血反应。

在特殊医学场景下,这种限制存在例外。例如,O型血的红细胞因缺乏A/B抗原,可作为“万能供体”输注给其他血型患者,但O型血浆因含有抗A和抗B抗体,需经过特殊处理才能用于非O型受血者。反观A型血,其血浆成分不含抗A抗体,因此在血小板或血浆输注时,理论上可输注给O型血患者,但必须通过交叉配型试验验证安全性。现代输血医学通过成分分离技术,已能精准匹配不同血液制品,例如将A型血分离出的血小板用于O型患者,显著降低免疫反应风险。

二、溶血风险与临床应对策略

A型血与O型血的直接输血禁忌源于抗原抗体反应机制。当A型红细胞进入O型体内,抗A抗体会迅速与A抗原结合,导致红细胞破裂释放血红蛋白,引发急性溶血反应。临床表现为发热、寒战、血红蛋白尿,严重时可致肾功能衰竭甚至死亡。数据显示,未经配型输注ABO不兼容血液的死亡率高达30%。

为规避风险,医疗机构建立了多重保障机制。除基础ABO血型鉴定外,交叉配型试验通过主侧(供者红细胞+受者血清)和次侧(受者红细胞+供者血清)反应检测潜在不兼容性。值得注意的是,Rh血型系统的影响同样不可忽视。若A型供血者为Rh阴性而O型受血者为Rh阳性,即便ABO系统兼容,仍可能因Rh抗原引发迟发性溶血反应。输血前的Rh因子筛查与抗体滴度检测已成为标准流程。

三、性格适配性的科学与争议

民间常将血型与性格关联,认为A型血人群细腻谨慎,O型血人群果敢外向,两者互补性强。日本学者古川竹二于1927年首次提出“血型性格论”,认为A型血适合与O型血组成“领导-执行者”关系。这种理论缺乏科学实证支持。现代心理学研究指出,性格形成受遗传、环境、教育等多因素影响,血型与性格的相关性研究普遍存在样本偏差和方法缺陷。

部分社会学调查显示,A-O型伴侣在沟通效率上具有优势。例如,A型血的规划性与O型血的行动力结合,可能提升家庭决策效率。但这种观察属于统计学相关性,而非因果论证。神经科学研究表明,性格特质与大脑神经递质(如5-羟色胺、多巴胺)的代谢差异关联更密切,尚无证据显示血型抗原影响神经功能。

四、医学突破对传统界限的突破

近年来的生物技术革命正在改写血型限制的医学规则。剑桥大学团队利用嗜黏蛋白阿克曼菌提取的酶制剂,成功将A型红细胞转化为O型,该技术通过酶解法剥离红细胞表面抗原,使跨血型输血成为可能。2024年湖北某医院实施的ABOi活体肾移植案例中,通过血浆置换和免疫吸附技术将患者抗体滴度从1:256降至1:8,最终完成AB型供肾移植至B型患者体内。

基因编辑技术更带来根本性突破。采用CRISPR-Cas9系统敲除ABO基因,可永久改变造血干细胞的血型特性。2022年英国研究者通过常温灌注技术,将三例捐赠肾脏的血型转为O型,显著扩大了器官移植供体池。这些进展预示着未来可能实现真正的“通用血型”,但现阶段仍需解决技术稳定性、成本控制及长期安全性问题。

五、理性认知与科学建议

从生物学角度看,A型与O型血的直接输血存在明确禁忌,但成分输血和新兴技术正在拓宽兼容边界。公众需摒弃“O型万能供血”的错误观念,理解输血安全依赖精准配型而非简单血型标签。在婚恋领域,血型性格论可作为趣味谈资,但不应作为决策依据。医学界建议建立动态血型数据库,利用人工智能优化输血匹配算法,同时加强公众血液知识教育。

未来研究应聚焦两大方向:一是开发更高效的血型转换酶制剂,二是探索血型抗原在疾病易感性中的作用机制。例如,A型血人群胃癌风险较O型血高18%,这种差异是否与抗原介导的幽门螺杆菌黏附有关,仍需深入探究。唯有通过科学论证与技术革新,才能最大化发挥血型研究的医学价值与社会意义。