血型的鉴定是医学和遗传学领域的基础课题。A型血的判定依赖于红细胞表面是否存在A抗原以及血清中是否含有抗B抗体。根据ABO血型系统的原理,A型个体通过抗原-抗体反应即可明确:若红细胞表面仅携带A抗原且血清中检测到抗B抗体,则可确定为A型血。这一鉴定过程需在实验室环境中进行,通常采用试管法或凝胶卡法,通过观察血液样本与标准抗A、抗B试剂的凝集反应完成。

现代分子生物学技术进一步提高了血型鉴定的精准度。例如,PCR技术可通过分析基因序列直接确定个体的ABO基因型,避免因罕见变异或疾病导致的血清学误判。研究表明,A型血的基因型可能为AA或AO(即显性纯合或杂合状态),这解释了为何A型父母可能生出O型子女。Rh血型系统的检测也需同步进行,因Rh阴性母亲若怀有Rh阳性胎儿可能引发溶血风险,这一因素在婚育规划中至关重要。

二、A血型与A血型的遗传适配性

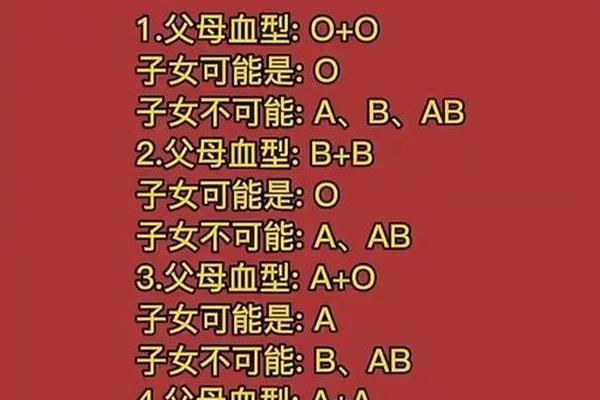

从遗传学角度看,A型血与A型血的结合具有明确的规律性。根据孟德尔定律,若父母均为A型血(基因型为AA或AO),子女可能的血型为A型(概率75%)或O型(概率25%),而B型和AB型则完全不可能出现。这一结论通过全球数百万例血型统计数据得到验证,例如日本学者能见正比古的研究显示,A型家庭的子代血型分布与理论预测高度吻合。

但需注意罕见例外情况。例如,基因突变、嵌合体现象或移植后血型改变等特殊案例可能导致亲子血型不符常规。现代医学建议在涉及法律或医学关键决策时,需结合DNA检测而非单纯依赖血型遗传规律。Rh血型的匹配同样重要:若双方均为Rh阴性,子女必然为Rh阴性;若一方为Rh阳性,则需通过产前筛查预防新生儿溶血症。

三、A血型组合的医学与社会适配性

在医学层面,A型血之间的输血兼容性遵循同型优先原则。A型个体可安全接受A型或O型血液,但其血清中的抗B抗体使其与B型或AB型血液产生致命性凝集反应。研究显示,A型供血者的血浆若含有高效价抗B抗体,即使输给同型患者也可能引发轻度溶血,因此现代输血前必须进行交叉配血试验,通过主侧(供血红细胞与受血血清)和次侧(受血红细胞与供血血清)的双向检测确保安全。

社会层面,A型血个体的性格特征常被赋予保守、细致、责任感强等标签。尽管缺乏严谨科学依据,但文化现象显示,部分人认为A型与A型组合可能因性格相似形成稳定关系,但也存在过度谨慎导致决策迟缓的风险。例如,日本学者樊承岩提出,A型个体的“原本性思维”注重经验对照,这可能在家庭规划中表现为对传统价值观的高度认同。此类观点需谨慎对待,因性格形成受多重因素影响,血型仅是其中之一。

四、未来研究方向与建议

当前研究仍存在若干空白领域。血型与免疫系统的关联机制尚未完全阐明。例如,A型血人群对某些病原体(如霍乱弧菌)易感性的分子基础仍需深入探索。血型心理学的科学化路径有待突破,需通过大样本双盲实验验证血型与性格的相关性。基因编辑技术的进步可能为血型兼容性提供新思路,例如通过CRISPR技术修饰红细胞抗原表达以创造“通用血型”。

对于公众而言,建议以科学态度看待血型问题。婚育规划中应综合血型检测、遗传咨询及DNA分析;输血治疗需严格遵循医学规范;而对血型与性格的关联,则需警惕文化偏见,避免过度简单化人类行为的复杂性。

本文通过整合遗传学、医学及社会学视角,系统分析了A血型的鉴定方法与适配性。血型科学不仅是生命认知的工具,更是社会健康的基石——唯有尊重其复杂性,才能在实践中实现安全与和谐的双重目标。