在人类遗传学中,ABO血型系统是研究最为深入的血型体系之一。当父亲为AB型血、母亲为A型血时,其子女的血型可能为A型、B型或AB型;而若父亲为A型、母亲为B型,子女则可能呈现A型、B型、AB型或O型。这些看似简单的遗传规律背后,实则隐藏着复杂的生物学机制。随着现代分子生物学的发展,科学家发现血型遗传不仅涉及显性与隐性基因的传递,还可能存在基因重组、突变以及罕见亚型等特殊情况,甚至可能颠覆传统认知。本文将从遗传机制、特殊案例、科学验证及社会认知等角度,探讨ABO血型遗传的多维复杂性。

ABO血型系统的遗传学基础

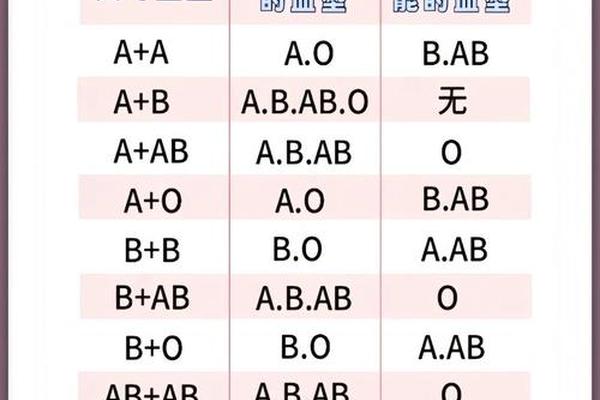

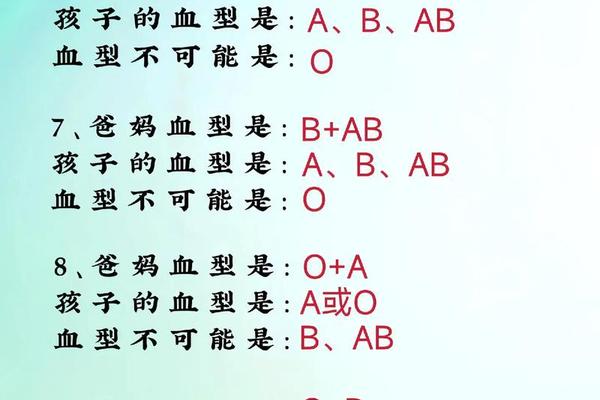

ABO血型由9号染色体上的三个等位基因(IA、IB、i)决定。IA和IB为共显性基因,i为隐性基因。A型血的基因型可能是IAIA或IAi,B型为IBIB或IBi,AB型为IAIB,O型则为ii。当父亲为AB型(IAIB)、母亲为A型(IAi)时,子代可能从父亲处获得IA或IB,从母亲处获得IA或i,因此血型组合为IAIA(A型)、IAi(A型)、IBIA(AB型)或IBi(B型)。

对于父亲A型(IAi)、母亲B型(IBi)的情况,子代基因组合的可能性更为多样:IAIB(AB型)、IAi(A型)、IBi(B型)或ii(O型)。这一概率分布解释了为何A型与B型父母可能生出AB型子女。传统认知中“O型父母无法生育AB型子女”的规律,在遭遇基因突变或罕见血型时可能被打破。例如孟买血型因H基因缺失导致抗原无法表达,可能造成血型检测的误判。

特殊案例的遗传学解析

尽管血型遗传遵循孟德尔定律,但临床实践中仍存在例外。湖南省芙蓉司法鉴定中心曾报告三例违反ABO遗传规律的亲子鉴定案例:父母血型组合本不可能生出特定血型的子女,但DNA检测却证实了生物学亲子关系。例如,一名AB型母亲与O型父亲的子代被检测为AB型,最终基因测序显示母亲携带罕见的CisAB型基因,其单条染色体同时传递A和B抗原信息。

类似现象在南京市儿童医院的研究中亦有体现。通过对20例ABO抗原表达异常样本的基因分析,研究者发现部分案例存在启动子区域碱基缺失或外显子突变,例如Exon7 1054del变异导致B抗原表达减弱。这些发现表明,常规血清学检测可能因基因亚型或调控区域变异而产生误差,需结合分子生物学手段才能准确判定血型。

科学验证与社会认知的冲突

血型遗传的传统认知在社会层面根深蒂固,甚至被用于非科学场景。例如某些文化中流行“滴血认亲”的民俗,或通过血型推断性格特质。科学研究显示,仅凭ABO血型排除亲子关系的误差率可达0.1%-0.4%。江西省儿童医院曾发现一种新的B亚型基因(kx365163),该变异导致红细胞抗原表达异常,使得家族三代成员的血型检测结果与遗传规律不符。

公众对血型知识的误解还可能引发问题。例如O型血曾被宣传为“万能供血者”,但实际输血时仍需考虑抗体滴度差异;AB型血作为“万能受血者”的说法也因亚型存在而需谨慎验证。医学界正推动从血清学检测向基因分型技术过渡,以减少输血反应和亲子鉴定错误。

未来研究方向与实践意义

当前研究热点集中在ABO基因的调控机制与表观遗传学领域。例如启动子区域-119C>T变异如何影响抗原表达量,或内含子剪切异常是否导致mRNA翻译错误。全球血型数据库需要持续更新以纳入新发现的亚型,中国研究者已向GenBank提交了多个新变异序列。

在临床实践中,建议将基因测序纳入以下场景:一是疑难血型鉴定,尤其是正反定型不符的案例;二是器官移植前的供受体匹配;三是司法亲子鉴定中血型异常的家庭。同时需加强公众科普,纠正“血型决定论”等错误观念,强调DNA检测的金标准地位。

ABO血型系统作为人类遗传的经典模型,既展现了基因传递的规律性,又揭示了生命科学的复杂性。父亲AB型与母亲A型、父亲A型与母亲B型等组合的血型遗传,虽在多数情况下符合显性-共显性规律,但基因突变、亚型变异等机制的存在,要求我们以更开放的视角审视遗传学现象。未来研究需整合多组学数据,构建中国人血型基因谱系,同时推动检测技术的标准化。唯有如此,才能在医学、法学与社会领域更精准地运用血型遗传知识,避免科学规律被简化或误读。