ABO血型系统是人类最早发现且最重要的血型分类体系,其检测的准确性直接关系到输血安全、器官移植成功率和法医学鉴定可靠性。在临床实践中,正定型与反定型的联合应用构成了血型鉴定的双重验证机制:正定型通过标准抗体检测红细胞抗原,反定型则通过已知抗原的红细胞检测血清抗体。这种互补性设计不仅提升了检测的准确性,还能有效识别亚型、疾病或技术因素导致的异常结果,成为现代输血医学的基石。

原理与机制的双向验证

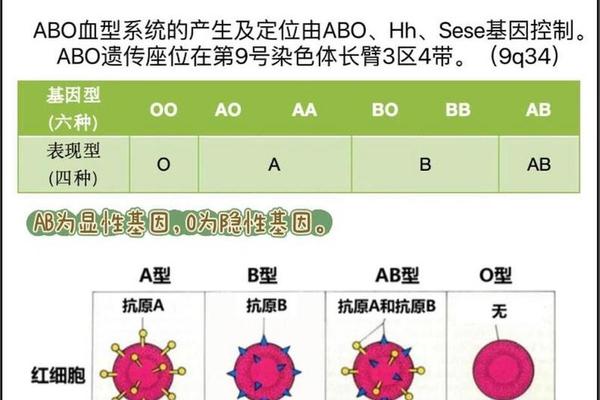

正定型的核心在于抗原-抗体特异性结合的原理。已知的抗A、抗B单克隆抗体与患者红细胞表面的A或B抗原结合后形成凝集反应,从而确定红细胞抗原类型。例如,A型红细胞仅与抗A血清凝集,而O型红细胞则无反应。反定型则基于ABO系统的天然抗体分布规律:A型血清含抗B抗体,B型血清含抗A抗体,O型血清含抗A和抗B抗体,AB型血清则无此类抗体。通过将患者血清与A、B型标准红细胞混合,观察凝集现象可反向推导抗体类型。

两者的互补性体现在生物学逻辑的闭环验证中。例如,若正定型显示为A型,但反定型中患者血清与A型红细胞发生凝集,则提示可能存在技术误差或亚型干扰。这种双向验证机制显著降低了误判风险,尤其适用于新生儿、老年人或免疫缺陷患者的复杂情况。

方法学的演进与局限性

传统方法如玻片法操作简便,但灵敏度低,仅适用于正定型初筛。其依赖肉眼观察凝集颗粒的局限性可能导致弱抗原(如A2亚型)漏检。试管法通过离心加速抗原-抗体结合,灵敏度提升,且适用于急诊场景,但操作步骤繁琐,对实验人员技术要求较高。

现代技术如凝胶微柱法和流式细胞术进一步提高了检测精度。凝胶微柱法通过离心后红细胞在凝胶介质中的沉降差异实现定量分析,尤其适合亚型鉴定。流式细胞术则利用荧光标记抗体对红细胞抗原进行高灵敏度检测,可识别低至1%的抗原表达差异,成为研究ABO亚型分子机制的重要工具。这些先进技术对设备成本和操作规范要求较高,限制了其在基层医疗机构的普及。

临床实践中的挑战与对策

ABO亚型是导致正反定型不一致的主要原因之一。例如,A2亚型红细胞抗原表达量仅为A1型的25%,易被误判为O型;而类孟买型因H抗原缺失,可能表现为O型假象。对此,临床建议采用增强技术:使用抗A1 lectin区分A亚型,或通过吸收放散试验检测弱抗原。

疾病状态对检测的干扰也不容忽视。白血病患者可能出现抗原表达减弱,而多发性瘤患者的异常球蛋白可能引起假凝集。此时需结合分子生物学检测(如PCR-SSP技术)明确基因型。对于新生儿,其抗体尚未完全形成,反定型结果可能不可靠,需延迟至6月龄后复检。

标准化建设与未来方向

国际输血协会(ISBT)已建立ABO基因分型标准,但血清学检测的标准化仍面临挑战。我国《全国临床检验操作规程》要求正反定型结果完全一致方可报告,并规定对矛盾结果需进行抗球蛋白试验、唾液血型物质检测等补充实验。基层医院常因缺乏试剂或技术能力导致检测流程简化,埋下安全隐患。

未来研究应聚焦于三方面:一是开发高灵敏度的床边检测设备,如基于微流控芯片的快速分型技术;二是建立覆盖罕见亚型的区域性血型数据库,如我国学者提出的类孟买型分子特征图谱;三是推进血清学与基因检测的整合诊断模式,通过二代测序技术解析ABO基因的启动子变异和剪切突变对表型的影响。

ABO血型正定型与反定型的协同应用,体现了生物学原理与临床实践的深度融合。在确保输血安全的核心目标下,两者的互补性验证机制有效规避了单一方法的局限性。随着分子生物学技术的进步,血型检测正从表型分析向基因诊断拓展,但血清学方法因其成本效益和普适性仍不可替代。未来需加强检测标准化建设,推动新技术转化应用,最终构建覆盖全人群、全场景的血型安全网络。对于临床工作者而言,深入理解正反定型的内在逻辑,熟练掌握矛盾结果的解析策略,将是提升医疗质量的关键所在。