血型与人类生理特征、性格乃至智力的关联,一直是公众热议的焦点。近年来,网络上关于“BG血型是否与A血型相似”“BG血型是否代表高智商”的讨论层出不穷,甚至衍生出血型决定职业选择、婚恋匹配等说法。这些观点背后是否存在科学依据?本文将从血型分类学、遗传机制、神经科学及社会心理学等角度,对这一议题展开深度剖析。

一、血型分类与遗传学差异

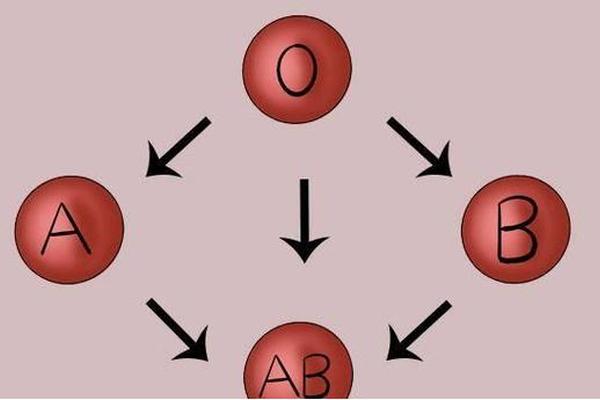

血型系统的核心在于红细胞膜表面抗原的差异。目前国际公认的血型系统有44种,其中ABO和Rh系统最为重要。BG血型并非ABO系统的标准分类,可能是对B型或AB型的误称,亦或指向某些罕见血型(如MNSSU或Duffy系统)。若假设BG指代AB型,其抗原特征与A型存在显著差异:A型仅携带A抗原,而AB型同时携带A、B两种抗原,这种差异源于第9号染色体上的基因组合。

从遗传学角度看,A型血的产生由显性A等位基因控制,而AB型需同时遗传A和B等位基因,二者在进化史上出现的时间相差约2万年。研究表明,A型血与早期农业社会的定居生活方式相关,而AB型作为最晚出现的血型(约1000年前),可能反映了族群迁徙与基因融合的结果。从抗原结构到演化路径,BG(假设为AB型)与A型存在本质区别。

二、血型与智力的民间认知迷思

民间观点常将AB型血与高智商挂钩。例如日本学者古川竹二在20世纪提出,AB型人“兼具A型的严谨与B型的创造力”,而中国网络流传的“四大血型智商排行”中,AB型常居榜首。支持者列举的“证据”包括:AB型人更擅长辩证思维、记忆力突出,且诺贝尔奖得主中AB型比例较高等。这些说法缺乏严谨统计支持。例如斯坦福大学2019年的一项研究显示,不同血型人群的智商测试均值差异不足3分,远低于统计学显著性阈值。

反观A型血,常被描述为“逻辑性强但缺乏创造力”。这种刻板印象源于早期心理学研究中对A型人格(Type A Personality)的误读——该理论本指竞争意识强烈的行为模式,与血型无关。实际上,A型血的诺贝尔奖获得者比例(约38%)与人口分布基本一致,证明血型与智力成就无必然联系。

三、科学界对血型决定论的批判

主流科学界普遍否定血型与智力的相关性。2016年日本九州大学对1万名受试者的大规模研究发现,血型与16项性格特质及认知测试结果的相关系数均低于0.05,属随机波动范围。中国科普作家协会指出,所谓“血型智商论”存在三大缺陷:其一,早期研究样本量不足(如古川竹二仅研究30人);其二,忽视文化暗示效应(受试者因知晓血型说而自我行为修正);其三,混淆相关性因果关系。

神经科学研究进一步揭示,智力发展与突触可塑性、前额叶皮层发育等密切相关,而决定血型的糖基转移酶基因位于9号染色体,与神经发育相关的基因分布在不同染色体上,二者无直接调控关系。美国遗传学家斯宾塞(2021年)通过全基因组关联分析证实,ABO基因座对认知功能的解释度不足0.3%。

四、后天因素对智力的塑造作用

相较于先天血型,环境因素对智商的影响更为显著。孕期营养(如DHA摄入)、早期教育、家庭语言环境等可解释60%-70%的智力差异。例如,O型血虽常被视为“适应力强”的代表,但若成长于语言刺激匮乏的环境,其语言智商可能低于AB型但接受系统教育的个体。

社会心理学研究还发现,血型刻板印象可能成为“自我实现的预言”。当AB型儿童被反复告知“你很聪明”,其学业投入度和自信心提升,从而实际表现优于其他血型同龄人。这种文化建构的“血型优势”,本质上是一种心理暗示效应,而非生物学差异。

现有证据表明,BG(假设为AB型)与A血型在抗原结构和遗传起源上存在差异,但这种差异不构成智力分化的生物学基础。所谓“血型决定智商”的说法,本质是民间科学对复杂人类特质的简化解释,缺乏严谨实证支持。未来研究需在以下方向突破:一是建立跨文化、大样本的长期追踪数据库,控制社会经济变量;二是深入探究ABO基因多效性(如凝血因子对脑血流的影响);三是规范媒体对血型学说的传播,避免公众形成认知偏差。智力作为多维建构的能力集合,其提升仍需依托科学的教育体系和个体持续学习,而非寄托于血型这类生物标签。