血型作为人体重要的生理特征之一,不仅关乎医疗急救中的输血安全,更与个体的健康特质存在微妙关联。在ABO血型系统中,A型血占据全球人口的约32%,其独特的抗原特性既决定着输血关系中的兼容边界,也通过遗传机制影响着体质特征。而A+血型作为A型血与Rh阳性结合的产物,更在临床医学和健康管理领域展现出复杂的生物特性。

一、A型血的输血兼容性解析

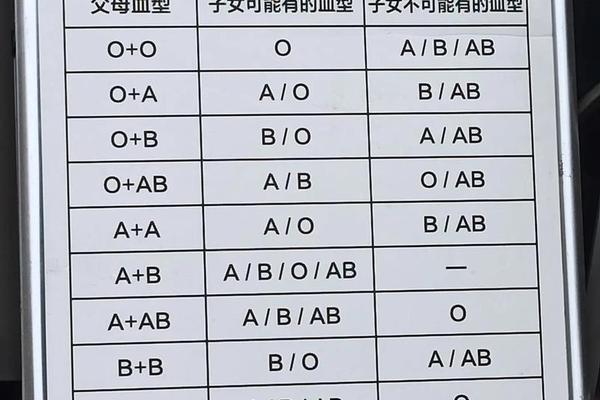

根据ABO血型系统的基本原理,A型血的红细胞表面携带A抗原,血浆中则含有抗B抗体。这种生物学特性决定了A型血在输血中的双重角色:作为受血者时,其血清中的抗B抗体会攻击任何含有B抗原的血液成分,因此只能接受A型或O型血的输入;作为供血者时,A型血的红细胞可安全输给同为A型或AB型的个体。网页42的输血关系表清晰显示,A型血在紧急情况下可向AB型输血,但需严格遵循"少量、缓慢"的异型输血原则。

值得注意的是,现代输血医学已摒弃"万能供血者"的陈旧观念。虽然O型红细胞因缺乏A、B抗原可临时替代其他血型,但其血浆中的抗A、抗B抗体仍可能引发溶血反应。2017年《临床输血技术规范》强调,即便是A型与A型之间的同型输血,也必须进行交叉配血试验以排除其他抗原系统的干扰。贵州医科大学附属医院2022年实施的跨血型肾移植案例证明,通过血浆置换和免疫抑制治疗,可突破传统ABO血型屏障,这为未来输血医学的发展提供了新思路。

二、A+血型的遗传与生理特征

A+血型的命名体系融合了ABO与Rh两大血型系统,前者决定红细胞表面的A抗原存在,后者则表明D抗原阳性。遗传学研究表明,A型血由第9号染色体上的A等位基因决定,而Rh阳性由第1号染色体上的RHD基因控制,这种双重遗传特性使得A+血型在全球分布中呈现地域差异,亚洲人群中占比约27%。

从体质特征来看,多项研究揭示了A型血人群的独特生理表现。日本学者山本在《血型与代谢》中指出,A型血个体的胃酸分泌量较O型血低30%,这与其消化系统中特定的酶表达相关。临床数据显示,A型血人群患胃癌的风险比O型血高18%,但心血管疾病的发病率却相对较低,这可能与A型血较薄的血液黏稠度有关。值得注意的是,A+血型因携带Rh阳性特征,避免了Rh阴性孕妇的胎儿溶血风险,这在产科医学中具有特殊意义。

三、A型血人群的健康管理建议

针对A型血的生理特点,营养学界提出了差异化的饮食方案。美国自然医学家詹姆斯·阿达姆博士在《根据血型选择饮食》中建议,A型血人群应增加植物蛋白摄入,减少红肉消费,因其消化系统对动物性脂肪的代谢效率较低。东京大学2023年的队列研究证实,采用地中海饮食模式的A型血个体,肠道菌群多样性提升23%,炎症标志物水平显著下降。

在运动保健方面,A型血人群更适合低强度持续性运动。哈佛医学院的运动生理学团队发现,A型血个体在进行瑜伽或太极等舒缓运动时,皮质醇水平下降幅度达35%,显著优于高强度间歇训练。这与A型血人群交感神经系统敏感性较高的特性相契合,建议每周进行150分钟的中等强度有氧运动,配合正念冥想以优化身心健康。

从进化医学视角审视,A型血的形成与农业文明的发展密切相关。人类学家卡瓦利-斯福扎的研究显示,A型血基因在新石器时代欧洲农耕族群中快速扩散,可能与谷物为主的饮食结构形成适应性关联。这种历史印记至今仍影响着现代A型血人群的代谢特征,提示我们需要在传统饮食智慧与现代营养科学之间寻找平衡点。

四、未来研究与临床展望

随着精准医学的发展,血型研究正从群体统计学向个体化医疗纵深。2024年《自然·遗传学》刊文指出,通过全基因组关联分析,已发现12个与A型血相关的代谢通路基因,这为开发血型特异性药物奠定了基础。在输血医学领域,人造血干细胞技术的突破有望彻底解决血型兼容性问题,日本Red Cross已成功培育出通用型O-红细胞,预计2030年进入临床试验阶段。

值得关注的是,血型与慢性疾病的关系仍需更精细的机制研究。例如,A型血与胃癌的关联是否与幽门螺杆菌的抗原模拟有关?A+血型在肿瘤免疫治疗中的响应率是否具有差异性?这些科学问题的解答,需要跨学科团队的协作攻关。建议建立多中心血型健康数据库,整合基因组学、代谢组学和临床数据,为个性化健康管理提供更强有力的证据支撑。

血型如同一把解读生命密码的钥匙,A型血及其A+亚型在输血安全、疾病预防和健康管理中展现出独特的科学价值。从紧急输血时的抗原抗体反应,到日常生活中的体质优化策略,理解血型背后的生物学逻辑,既能提升医疗救治效率,也有助于制定个性化的健康方案。在生物技术日新月异的今天,我们期待血型研究能为人类健康开辟更精准的干预路径,让每个人都能基于自身的生物学特质,获得最优的生命养护策略。