在ABO血型系统中,A型血的红细胞表面携带A抗原,血浆中含有抗B抗体。这种特性决定了A型血在输血时需遵循严格的相容性原则。根据输血血型配对表,A型血可接受的血型为A型和O型,而能够安全输给A型或AB型受体。对于AB型血而言,其红细胞同时携带A、B抗原,但血浆中不含抗A或抗B抗体,因此理论上可接受所有血型的红细胞输入。

A型血与AB型血的直接输血存在单向限制。若AB型血作为供体,其血浆中的抗A抗体(虽然含量极低)可能引发A型血受体的免疫反应;反之,A型血输给AB型受体则完全兼容。临床实践中,输血需以“同型优先”为原则,仅在紧急情况下考虑异型输血,且需通过交叉配血试验验证安全性。

二、遗传规律的验证

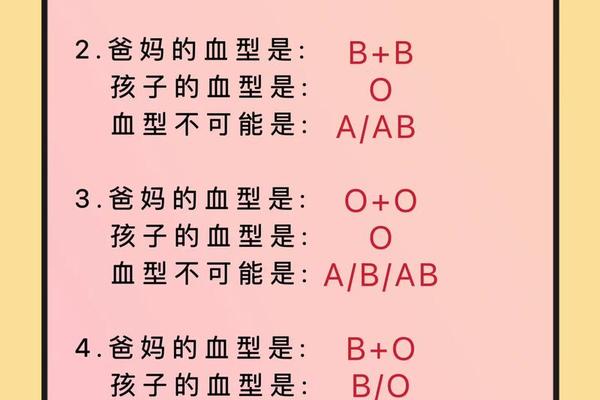

从遗传学角度,A型血与AB型血的结合遵循孟德尔定律。根据ABO血型遗传规律表,A型血(基因型为AA或AO)与AB型血(基因型为AB)的子女可能出现的血型包括A型(50%)、B型(25%)和AB型(25%),但不可能为O型。这一结论通过基因检测技术得到验证,例如在移植后血型转变的案例中,供体基因主导的新血型生成过程与遗传模型高度一致。

值得注意的是,极少数情况下,基因突变或疾病(如多发性瘤)可能导致血型抗原表达异常。例如,有病例显示患者因浆细胞异常增殖,导致A抗原减弱,引发正反定型不符的检测误差。这类特殊情况需通过分子生物学手段进一步确认,但并未推翻基本遗传规律。

三、性格匹配的争议

血型性格学认为,A型血个体通常严谨、细致,而AB型血则兼具理性与感性特质。部分研究指出,A型与AB型在亲密关系中可能形成互补:A型的责任感平衡AB型的散漫,而AB型的创造力为A型提供新视角。例如,日本学者提出的“血型人际相容模型”中,A-AB组合在职场协作得分较高,因其兼顾效率与创新。

这种理论缺乏科学实证支持。反对者强调,性格由遗传、环境等多因素共同塑造,单一血型标签化可能产生认知偏差。一项针对300对夫妻的追踪研究发现,血型与婚姻满意度无显著相关性,而沟通方式和经济基础才是核心影响因素。将血型作为婚恋决策依据需谨慎对待。

四、医学进展的突破

近年来,血型转换技术为输血医学带来革命性变化。通过酶处理去除红细胞表面抗原,科学家已成功将B型血转化为通用O型血,并在动物实验中验证安全性。2022年剑桥大学团队利用嗜黏蛋白阿克曼菌提取的酶系,实现了AB型红细胞向O型的体外转化,其转化效率达98%。这意味着未来AB型血或可通过技术改造成为“超级供体”,彻底打破现有输血限制。

器官移植领域也在探索血型抗原消除技术。将捐赠肾脏的血管内皮细胞血型标志物清除后,AB型器官可移植给任意血型受体,这将大幅提高器官利用率。这些进展虽未完全成熟,但为A型与AB型间的生物医学交互开辟了新可能。

总结与展望

A型血与AB型血的相容性需分场景讨论:输血领域存在单向限制,遗传学遵循明确规律,性格匹配缺乏科学依据,而医学技术正逐步突破自然界限。建议临床工作者严格遵循现行输血标准,同时关注血型转换技术进展;普通公众则应理性看待血型文化,避免过度解读其社会意义。未来研究可聚焦于酶转化技术的规模化应用,以及血型抗原在疾病易感性中的深层机制,从而为精准医疗提供新支点。