血型作为人类遗传的重要标记之一,其复杂性和多样性往往超出公众认知。以A亚型血为例,这种血型因基因突变导致抗原表达的差异,常引发临床检测中的误判;而传统的血型亲子鉴定对照表,虽基于ABO系统的遗传规律,却因罕见基因变异的存在屡现争议。本文将从科学机制、现实案例及技术革新等角度,剖析血型系统的深层逻辑与亲子鉴定的科学边界。

生物学机制解析:A亚型血的隐秘世界

A亚型血的本质源于糖基转移酶基因的突变。在ABO血型系统中,A抗原的形成依赖α-1,3-N-乙酰半乳糖转移酶的活性,该酶由IA基因编码。当IA基因发生单核苷酸缺失或移码突变时,酶的结构与功能将发生改变——例如A2亚型因第1061位胞嘧啶缺失,导致酶活性下降至正常A1型的10%,抗原表达量锐减。这种差异使得A2型红细胞在常规血清学检测中易被误判为O型,尤其在弱抗体反应条件下。

目前已知的A亚型超过20种,包括A3、Ax、Am等罕见类型。以Ax型为例,其红细胞表面A抗原密度仅为A1型的1%,需通过吸收放散试验才能检测到微弱抗原。临床统计显示,中国汉族人群中A2亚型仅占A型血的1%,而Ax等更罕见亚型的检出率不足万分之一。这些生物学特性决定了A亚型血在输血医学中的特殊地位——误输可能引发溶血反应,因此精准检测成为临床安全的关键。

遗传规律的现实挑战:亲子鉴定对照表的局限性

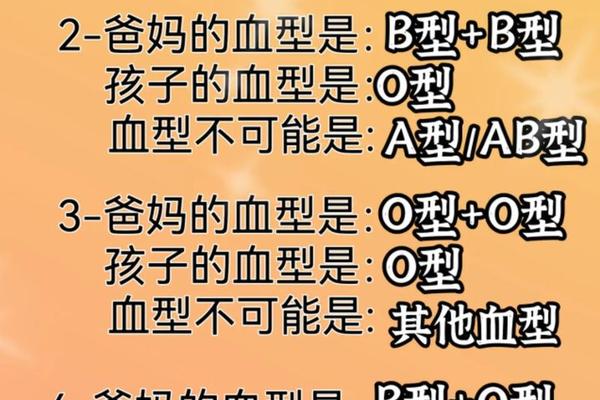

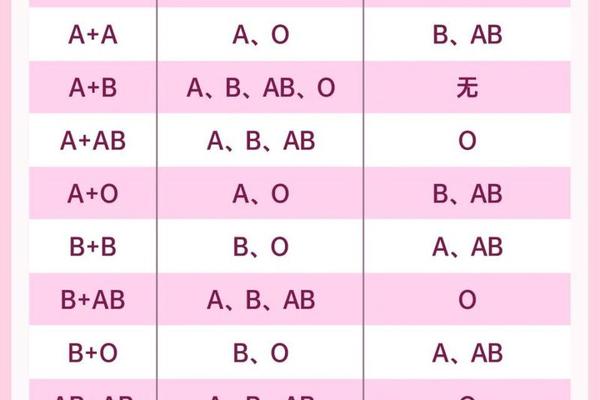

传统血型亲子鉴定对照表基于孟德尔遗传定律,例如父母均为O型则子女必为O型,AB型与O型父母理论上无法生育AB型后代。然而现实中,基因突变与亚型血的存在频繁打破这一规律。2024年报道的案例中,AB型父亲与O型母亲诞下AB型女儿,基因检测揭示父亲携带罕见的顺式AB基因——A和B抗原基因位于同一条染色体,突变概率仅为17万至58万分之一。此类现象说明,单纯依赖血型对照表可能产生高达0.001%的误判风险。

另一个典型案例中,O型父亲与A型母亲的两个女儿均检出B型血。深入调查发现母亲实为AB亚型,其B抗原表达微弱至常规检测无法识别。基因测序显示母亲携带突变的IB基因,导致B抗原仅能在特定实验条件下显现。这些案例印证了遗传学家贝恩斯坦的论断:ABO系统仅能排除非亲子关系,而无法作为确认亲缘关系的依据。

技术革新与科学认知突破

现代分子生物学技术正重塑血型检测体系。通过PCR-SSP(序列特异性引物扩增)技术,可精准识别IA基因的rs8176719位点突变,区分A1与A2亚型;质谱分析则能检测红细胞膜糖链末端的N-乙酰半乳糖胺残留量,量化抗原表达强度。在亲子鉴定领域,STR(短串联重复序列)检测通过比对16-20个基因座,将准确率提升至99.99%以上,彻底超越血型系统的信息承载力。

值得注意的是,血型系统的科学价值并未因此削弱。研究者发现,ABO抗原与传染病易感性存在关联——O型血对疟疾抵抗力较强,而A型血人群更易感染诺如病毒。这些发现推动着血型研究向疾病预测领域延伸。针对孟买型、Rhnull等稀有血型的基因治疗研究,为突破输血资源瓶颈提供了新思路。

在确定与不确定之间探寻真相

血型系统如同一把双刃剑:它既是遗传学的启蒙教材,又是复杂生命现象的缩影。A亚型血的发现揭示了基因变异的微观力量,而亲子鉴定对照表的例外案例则警示着简化模型的局限。当前,科学界正通过多组学联用技术(如基因组学+蛋白质组学)构建更精准的血型数据库,同时探索表观遗传因素对抗原表达的影响。建议临床机构在血型检测中纳入分子诊断,并在亲子鉴定领域全面采用STR技术,以科学之力消弭认知鸿沟,让每一个生命之谜都得到尊重与解答。