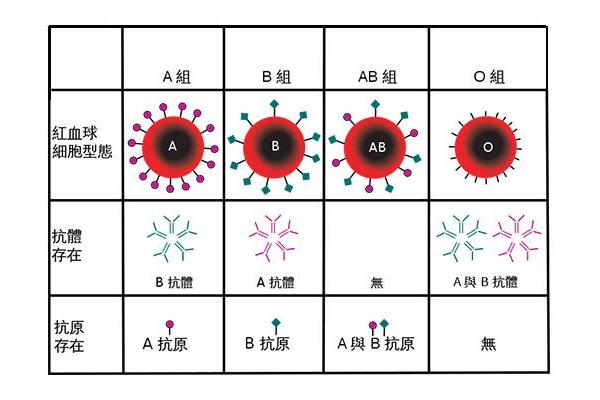

ABO血型系统是人类最早被发现且应用最广泛的血液分类标准,其核心在于红细胞表面抗原的差异。A型血的红细胞携带A抗原,血浆中含有抗B抗体;B型血则携带B抗原和抗A抗体;AB型血同时具有A、B抗原而无抗体;O型血则缺乏A、B抗原,但血浆中同时存在抗A和抗B抗体。这种抗原-抗体互斥的特性,决定了不同血型之间的输血兼容性。

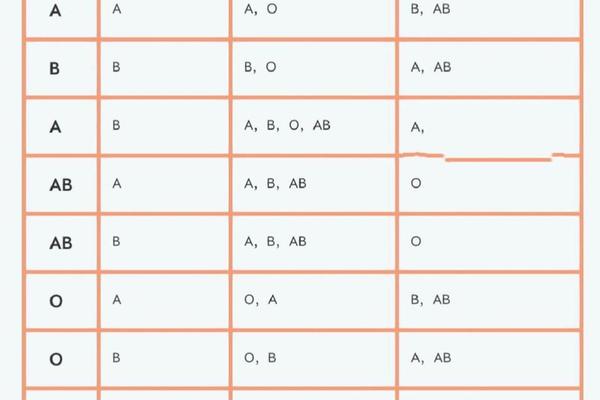

这一系统的发现可追溯至1901年,奥地利科学家卡尔·兰茨泰纳通过血清学实验首次揭示了血液的个体差异。他的研究不仅奠定了现代输血医学的基础,还推动了免疫学的发展。后续研究发现,ABO抗原的合成由位于第9号染色体上的基因控制,其表达遵循显性遗传规律。例如,A和B基因为显性,O基因为隐性,因此父母若分别携带A和O基因,子女可能表现为A型或O型。

血型遗传的复杂性与多样性

虽然ABO血型遗传看似遵循简单的孟德尔定律,但实际中可能存在多种例外情况。例如,某些罕见的亚型(如A2型或B3型)会因基因突变导致抗原表达不完全,从而影响血型检测结果。孟买血型(Hh系统)的个体因缺乏H抗原前体,即使携带ABO基因也无法正常表达A或B抗原,常被误判为O型血。

研究表明,ABO基因的突变率约为每百万次复制中出现一次,这种低概率事件在人口迁移和混血过程中逐渐积累,形成了地域性血型分布差异。例如,欧洲人群中A型血占比较高,而亚洲的B型血频率更高。美国国立卫生研究院(NIH)2020年的一项全球血型调查显示,O型血在南美洲原住民中的比例高达90%,而在印度北部,B型血占比超过40%。这些数据揭示了人类基因流动与自然选择之间的复杂关系。

临床应用与医学意义

ABO血型匹配是临床输血安全的核心原则。若输入不相容血液,受血者的抗体会立即攻击供体红细胞,引发溶血反应,严重时可导致肾衰竭甚至死亡。世界卫生组织(WHO)统计显示,每年全球因血型错误导致的输血事故约占医疗失误案例的3%,凸显了血型检测的严格性。

血型与疾病易感性的关联研究已成为医学热点。例如,A型血人群被证实患胃癌的风险较其他血型高20%(《新英格兰医学杂志》,2015年),而O型血个体对疟疾的抵抗力更强。这种差异可能与抗原分子结构影响病原体入侵机制有关。日本顺天堂大学的研究团队还发现,AB型血患者的血栓形成风险显著高于其他血型,这为个性化抗凝治疗提供了依据。

社会文化中的血型迷思

在科学领域之外,ABO血型系统衍生出独特的文化现象。日本自20世纪30年代起流行“血液型性格学说”,认为A型血的人严谨保守,B型血自由奔放,O型血乐观自信,AB型血矛盾复杂。尽管缺乏科学证据,这一理论仍深刻影响了企业招聘、婚恋匹配甚至影视作品创作。

韩国学者金度勋在《东亚血型文化比较》中指出,这种文化建构反映了社会对复杂人际关系的简化需求。过度依赖血型标签可能导致认知偏差。例如,2018年日本某企业因优先录用O型血应聘者而遭到诉讼,最终法院裁定其违反平等就业法。此类事件提醒我们,科学认知与社会应用之间需划清界限。

总结与未来展望

ABO血型系统作为连接生物学、医学与文化的桥梁,其价值远超简单的分类工具。从确保输血安全到探索疾病机制,从揭示人类迁徙历史到反思社会认知局限,这一系统持续推动着多学科交叉研究。现有技术仍无法完全解释血型与免疫功能的具体关联机制,亚型检测的标准化也亟待完善。

未来研究可借助基因编辑技术(如CRISPR)构建特定血型模型,深入解析抗原-抗体的分子互作路径。跨文化比较研究有助于厘清血型偏见的形成机制。正如牛津大学遗传学家沃尔特·博德默所言:“ABO系统提醒我们,生命的密码既是自然的馈赠,也是人类解读自身的一面镜子。”唯有以科学理性为基础,才能充分发挥这一古老分类系统的现代价值。