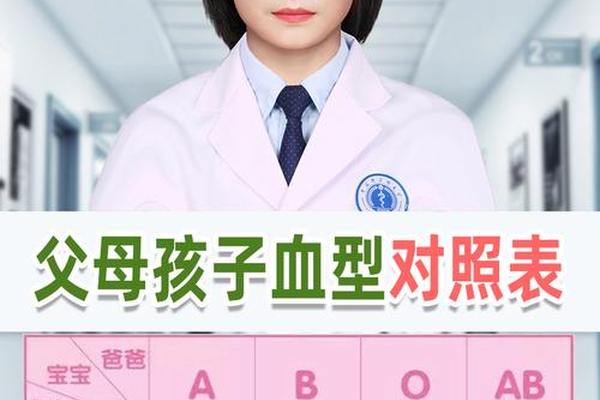

父母血型的组合是决定子代血型的核心因素。当母亲为O型血(基因型ii)、父亲为A型血(基因型AA或Ai)时,孩子的血型可能为A型或O型。根据遗传学中的显隐性规律,A型血对应的基因型AA或Ai均为显性表达,而O型血对应的基因型ii为隐性表达。若父亲携带Ai基因型(即杂合型),子代将有50%的概率遗传到i基因并与母亲的i基因组合形成O型血;若父亲携带AA基因型(纯合型),则子代必然表现为A型血。

从统计数据来看,O型和A型父母组合的子女中,约75%为A型血,25%为O型血。这一比例与不同地区的基因频率分布相关。例如,在中国人群中,A型血占比约28%,O型血占比约41%。值得注意的是,血型遗传并非简单的“随机分配”,而是严格遵循孟德尔遗传定律,父母各提供一个等位基因组合成子代的基因型。

二、新生儿溶血风险与医学应对

当母亲为O型血而胎儿遗传了父亲的A型抗原时,可能引发ABO血型不合性溶血。其原理是母体血液中的抗A抗体通过胎盘进入胎儿循环系统,攻击带有A抗原的红细胞,导致红细胞破裂并释放大量胆红素。研究显示,O型血母亲与非O型血胎儿发生溶血的概率约为12%-13.6%,其中约22%的患儿可能出现严重黄疸。这一过程可能从孕期开始,但多数症状在出生后24-72小时内显现,表现为皮肤黄染、贫血或肝脾肿大。

医学上对溶血性黄疸的干预具有明确的分级标准。例如,出生后24小时内胆红素超过6mg/dl即需蓝光治疗,超过特定阈值(如出生72小时后15mg/dl)则可能需换血。尽管蓝光治疗可能引起暂时性皮疹或体温波动,但其对预防胆红素脑病(核黄疸)的作用不可替代。临床案例表明,及时干预可将核黄疸发生率降低至0.5%以下。

三、血型遗传的生物学机制解析

ABO血型系统的分子基础在于红细胞表面糖链结构的差异。A型抗原的形成依赖于N-乙酰半乳糖胺转移酶,该酶由A基因编码;而O型血因缺乏此酶活性,仅保留基础的H抗原结构。当父亲携带Ai基因型时,其生殖细胞在减数分裂中可能分离出A或i基因,与母亲的i基因结合形成Ai(A型)或ii(O型)组合。这一过程解释了为何同一对父母可能生育不同血型的子女。

特殊情况下,如父亲携带罕见的孟买血型(hh基因型),其红细胞无法正常表达H抗原,此时即使遗传A基因,子代的血型检测也可能出现表型偏差。这类案例约占人群的0.0004%,需要通过基因检测而非常规血清学方法确认。

四、常见认知误区与科学澄清

公众常存在“父母血型决定子代必然相似”的误解。实际上,A型父亲与O型母亲完全可能生育O型血子女,这取决于父亲是否携带隐性i基因。另一个典型误区是将血型作为亲子鉴定的唯一依据。虽然血型不符合遗传规律时可作为排除性参考(如AB型父母不可能有O型子女),但符合规律时并不能确认亲子关系,需结合DNA检测。

社会传播中还存在对治疗方案的误读。例如,民间流传的“晒太阳退黄”仅适用于生理性黄疸,对溶血性黄疸无效;而茵栀黄口服液因可能引发腹泻脱水,已被国家药监局限制用于新生儿。这些认知偏差可能延误治疗,凸显专业医学指导的重要性。

O型血母亲与A型血父亲的子代血型遗传,既遵循经典遗传学规律,又受到多重生物学机制的调控。从预防溶血的角度,建议孕期进行抗体效价监测,新生儿出生后加强胆红素动态检测。未来研究可深入探索基因编辑技术对罕见血型相关疾病的干预潜力,以及不同种族间血型分布差异对区域性医疗策略的影响。对于普通家庭而言,理解血型遗传的科学本质,既能消除不必要的焦虑,也能为及时应对健康风险提供知识储备。