A型血作为人类历史上第二古老的血型,其起源与农业社会的形成密不可分。根据考古学与遗传学研究,A型血约在公元前2.5万年至1.5万年间出现在西亚新月沃地,这一时期正值人类从采集向定居农耕转型的关键阶段。在土耳其安纳托利亚高原的早期农业遗址中,科学家通过骨骼DNA分析发现,A型血基因的频率显著高于同时期的族群,印证了该血型与谷物种植、社群协作的强关联性。这种基因适应性可能源于农耕社会对传染病(如天花)的群体免疫需求,A型抗原的分子结构被证实能更有效识别特定病原体。

中国南方的A型血分布则揭示了另一条演化路径。长江流域的稻作文明遗址显示,距今7000年前的河姆渡文化居民已出现A型血基因高频突变,这与楚、苗等古族群的“刀耕火种”农业模式相吻合。值得注意的是,黄土高原的仰韶文化遗址中A型血比例仅为12%,暗示早期农耕族群可能通过多条路径独立发展出血型适应性。这种地理差异为“多源起源论”提供了有力佐证,说明A型血并非单一祖先群体的专利。

族群迁徙与血型融合

父亲A型血与母亲AB型血的组合,实质上是人类大迁徙时代基因交流的现代缩影。分子人类学研究表明,A型血基因在欧亚大陆的扩散存在两条主干道:一是通过安纳托利亚农民向欧洲迁徙,使A型血在西欧达到40%的占比;二是经中亚草原传入东亚,与当地B型血游牧族群产生交融。例如匈奴单于家族墓葬中发现的A型血标记,证实了公元前3世纪草原民族与中原农耕文明的基因互动。

这种跨族群的基因混合在AB型血的演化中尤为显著。日本学者山本敏幸的基因组比对显示,中国北方AB型血人群中约63%的A型基因来自黄河中游的仰韶文化族群,而B型基因则与蒙古高原的青铜时代游牧民族高度同源。母亲AB型血的存在,暗示家族谱系中至少经历过两次重大族群融合:第一次是A型血农耕族群与B型血游牧族群的接触,第二次则是混血后代与新的移民群体结合。这种层累式的基因叠加,构成了东亚血型多样性的独特图景。

遗传学视角下的血型多样性

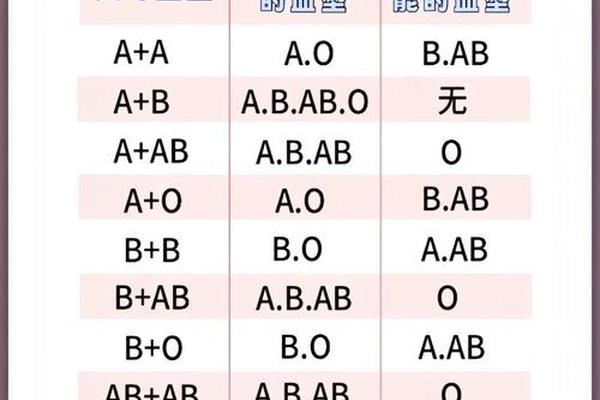

从孟德尔遗传规律分析,父亲A型(基因型AA或AO)与母亲AB型(基因型AB)的组合,其子女可能呈现A型(50%)、B型(25%)或AB型(25%)的血型分布。这种遗传多样性恰恰映射了人类进化史中的适应性选择机制。斯坦福大学遗传学家卢卡·帕加尼发现,A型血基因在HLA复合体区域存在显著的正选择信号,说明其可能在抵御农业社会新型传染病方面具有优势。

血型抗原的生物学功能进一步揭示了祖先的生存策略。A型抗原分子末端的N-乙酰半乳糖胺结构,不仅能阻断疟原虫对红细胞的入侵,还可增强对伤寒杆菌的识别能力。这种双重防护机制在早期灌溉农业区(如尼罗河三角洲)具有重要生存价值,解释了为何在埃及木乃伊中A型血占比高达38%。而AB型血作为“进化新品”,其免疫系统的交叉反应能力,实则是不同生存策略基因的协同创新。

基因考古的未解之谜

尽管现有研究已勾勒出血型演化的基本轮廓,仍存在诸多待解之谜。2023年青藏高原发现的5200年前女性干尸“羌塘公主”,其A型血基因与现代藏南族群存在22个SNP位点差异,提示可能存在已灭绝的古血型分支。马王堆汉墓出土的辛追夫人组织样本显示,其A型血基因与现代湖南土家族的匹配度仅78%,暗示两千年间可能存在未被记载的族群迁徙事件。

未来研究需借助古DNA测序技术和群体基因组学方法,构建更精细的血型演化时空图谱。特别是对丝绸之路沿线墓葬群的系统研究,或将揭示A型血在东西方文明交流中的具体传播路径。而表观遗传学的最新进展表明,DNA甲基化可能影响血型抗原的表达强度,这为理解环境压力与血型适应性提供了新视角。

从父亲A型血与母亲AB型血的现代组合回溯,我们看到的是人类文明演进的多维图景:西亚先民驯化小麦时突变的基因,草原马蹄声中传播的血液密码,长江畔稻作族群创造的免疫奇迹。这种血型多样性不仅是生物学的遗传现象,更是文明碰撞与适应的物质见证。当我们在实验室解析血型基因的碱基序列时,每一个A、B、O的符号背后,都跃动着祖先跨越万年的生存智慧。解开这些基因密码,不仅关乎个体身份认知,更是重构人类文明史的重要拼图。