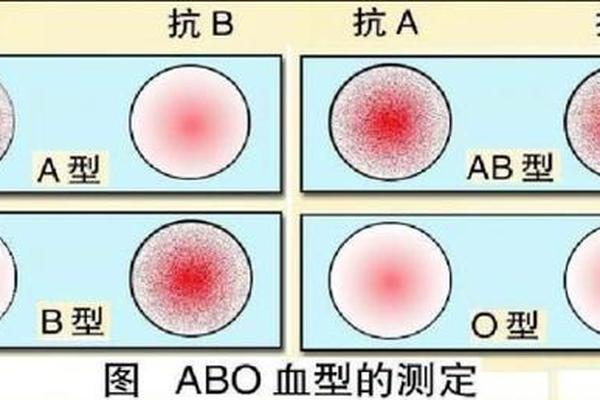

人类对血型起源的探索始于20世纪初,卡尔·兰德斯坦纳发现ABO血型系统后,学界开始追问:哪一种血型才是人类最原始的形态?早期观点曾认为A型血可能是原始血型,因其在欧洲和东亚地区的高比例分布(占世界人口28%),且与农业文明的兴起相关。现代分子生物学研究推翻了这一假说。德国学者F.贝尔斯泰通过对血型物质的分析指出,O型血中仅含岩藻糖,而A型和B型在此基础上分别添加了N-乙酰半乳糖胺和半乳糖,这表明O型血是ABO系统的演化起点。美国霍华休斯医学研究中心的研究进一步证实,人类与猩猩、长臂猿等灵长类共享ABO抗原的遗传基础,暗示这一系统可追溯至2500万年前的共同祖先。

关于A型血的形成,学界普遍认为与人类迁徙和环境适应相关。约2.5万年前,农耕文明的出现促使A型血在欧亚大陆扩散,其携带者可能因对谷物消化和病原体抵抗的优势而被自然选择保留。值得注意的是,A型血并非孤立演化,而是O型基因突变的结果。从分子遗传学角度看,A型基因(IA)通过单核苷酸变异(SNP)在O型基因(i)基础上产生,这一过程在人类基因组中留有清晰的分子印记。

二、熊猫血的特殊性与争议

所谓“熊猫血”即Rh阴性血型,其名称源于极低的人群占比(汉族仅0.3%)。1937年,兰德斯泰纳发现Rh抗原与恒河猴红细胞存在交叉反应,由此建立Rh血型系统。Rh阴性个体因完全缺失D抗原,在输血和妊娠中面临特殊风险:输入Rh阳性血会导致致命溶血反应,而Rh阴性孕妇怀有Rh阳性胎儿时可能引发新生儿溶血症。

这种血型的起源引发科学界激烈争论。主流理论认为,Rh阴性是RHD基因缺失或突变的结果,例如中国汉族Rh阴性人群中84%存在RHD基因完全缺失。但反常现象挑战了这一解释:所有非人灵长类动物均未发现Rh阴性血型,且巴斯克地区35%的高比例无法用基因突变模型解释。部分学者提出“跨物种基因渗入”假说,认为Rh阴性可能源自已灭绝的古人类(如尼安德特人),或通过远古病毒介导的基因水平转移形成。更有大胆推测将其与外星生命或神话中的巨人族相联系,但这些假说缺乏实证支持。

三、血型研究的临床与科技突破

血型系统的复杂性催生了输血医学的革命。ABO血型匹配原则的建立使输血死亡率从60%降至0.1%以下,而Rh血型检测技术(如流式细胞术)的进步,使得孕期胎儿血型无创预测成为可能,显著降低了新生儿溶血症风险。2024年,丹麦科学家在嗜黏蛋白阿克曼菌中发现新型酶,可将A/B型红细胞表面抗原转化为O型通用血,这一突破有望缓解全球血库短缺危机。

基因编辑技术为血型研究开辟了新路径。中国科学院团队通过CRISPR技术成功修复β-地中海贫血患者的HBB基因,类似方法或可应用于RhD抗原的人工表达。冷冻红细胞技术已实现Rh阴性血10年保存期,结合区域性稀有血型库的建立,中国已构建覆盖98%人口的应急供血网络。

四、未来探索与社会启示

血型研究仍存在诸多未解之谜。例如,血型与疾病关联机制尚未明确(如O型易感胃溃疡、A型心血管风险高),而血型对性格的影响(如日本学者提出的“血型人格论”)缺乏遗传学证据。针对Rh阴性起源,建议开展古DNA测序,对比尼安德特人化石与巴斯克人群基因组的同源性。

社会层面需加强血型科普,消除“血型歧视”和伪科学传播。2023年江苏某企业因“只招O型血员工”引发诉讼,暴露出公众对血型认知的误区。医疗机构应推广精准输血策略,例如对AB型患者采用成分输血而非“万能受血者”的过时概念。

从O型血的演化基石地位,到Rh阴性血的神秘基因之谜,血型系统揭示了生命适应与遗传变异的精妙平衡。科学证据表明,A型血并非原始形态,而是环境选择与基因突变共同作用的产物;熊猫血的稀有性则凸显了人类基因组的多样性潜力。未来研究需融合考古学、分子生物学和临床医学,破解血型与免疫、进化的深层关联。正如兰德斯坦纳所言:“每一滴血液都承载着生命的密码,而我们才刚刚读懂其中的几个字母。”