血液安全是临床医学的核心议题之一,而ABO血型系统的精准鉴定与输血相容性规则的掌握则是保障患者生命安全的关键。作为ABO血型系统中的重要类型,A型血因其红细胞表面携带A抗原、血清中含有抗B抗体的特性,在血型鉴定与输血实践中具有独特的逻辑链条。本文将从血清学检测原理、输血相容性规则、亚型鉴定挑战及分子生物学技术进展四个维度,系统解析以A型血为基准的血型鉴定方法及其输血接受范围的科学依据。

一、血清学检测的核心逻辑

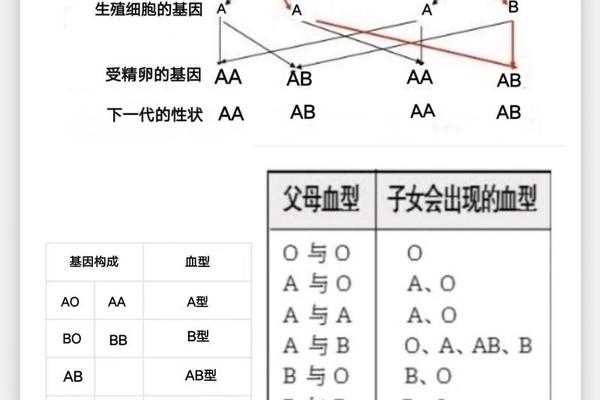

ABO血型鉴定的基本原理基于红细胞表面抗原与血清抗体的特异性反应。对于A型血样本的检测,传统血清学方法包含正向定型与反向定型两个维度:正向定型使用抗A、抗B标准血清检测红细胞抗原,反向定型则通过A型标准红细胞检测血清中的抗B抗体。当已知样本为A型血时,其血清中的抗B抗体可成为鉴定其他血型的重要试剂。

以交叉配血试验为例,若将未知血型的红细胞与A型血清(含抗B)混合后发生凝集,说明该红细胞携带B抗原,可初步判定为B型或AB型;若不凝集则可能为A型或O型。结合正向定型结果,这种交叉反应模式可准确区分四大血型。值得注意的是,玻片法因灵敏度限制易导致弱凝集漏检,而试管法通过离心加速抗原抗体结合,更适合急诊场景。

二、输血相容的免疫学边界

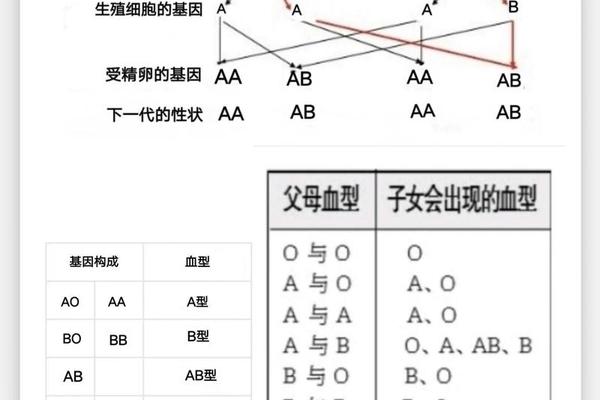

A型血的输血接受范围遵循ABO系统的免疫学规律。理论上,A型受血者可接受同型A型血及O型血,因O型红细胞缺乏A、B抗原,不会与受血者血清中的抗B抗体发生反应。但临床实践中存在两个关键限制:O型血浆中的抗A、抗B抗体可能引起溶血反应,故仅建议在紧急情况下少量输注;AB型作为“万能受血者”的理论已遭淘汰,现代输血医学强调同型输血原则。

这种相容性规则的分子基础在于抗原抗体空间结构的互补性。A型红细胞的A抗原由α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶催化形成,其与抗A抗体的结合具有高度特异性。当异型抗体入侵时,抗原表位与抗体Fab段的构象匹配将触发补体级联反应,导致红细胞溶解。即便在紧急输血后,仍需密切监测血红蛋白尿、黄疸等溶血反应征兆。

三、亚型鉴定的技术挑战

常规血清学方法在A亚型检测中面临显著局限。目前已发现的A亚型超过20种,包括A1、A2、A3等,其抗原表达强度差异可达百倍。例如A2型红细胞的A抗原密度仅为A1型的1/4,易被误判为O型。此时需借助增强技术,如木瓜酶处理暴露隐蔽抗原,或采用抗H lectin检测H抗原表达水平。

分子生物学技术为亚型鉴定带来突破。无锡血站建立的ABO/RhD基因分型荧光PCR法,通过检测第6、7外显子的关键位点突变,可准确识别Ael、CisAB等罕见亚型。这种技术对临床输血的意义在于:某案例中,传统血清学将A3型误判为O型,经基因检测纠正后,避免了因输血不合导致的急性溶血。但分子检测成本较高,目前主要用于疑难血型鉴定。

四、技术革新与未来方向

二代测序(NGS)和蛋白质组学正重塑血型鉴定范式。NGS技术可同时分析数百个血型相关基因位点,2024年新发现的ATP11C和MAL血型系统即得益于此。蛋白质组学通过质谱分析红细胞膜蛋白,不仅能检测ABO抗原,还可发现CD44、CD55等次要血型抗原。这些技术使得血型鉴定从简单的四分类发展为包含47个血型系统的多维图谱。

未来技术融合趋势显著:①纳米颗粒标记技术将检测灵敏度提升至10^3抗原分子/细胞,可识别0.1%的嵌合体;②人工智能算法通过分析数百万例输血数据,能预测个体产生不规则抗体的风险;③微流控芯片实现血型鉴定、交叉配血的全流程自动化,检测时间从2小时缩短至15分钟。这些进展推动着精准输血从理念走向实践。

总结与展望

ABO血型系统的科学认知已跨越百年历程,从兰德斯泰纳的凝集观察到如今的分子分型,技术进步不断突破输血安全边界。对于A型血而言,既要遵循抗原抗体反应的生物学规律,也要关注亚型变异带来的临床挑战。随着NGS、人工智能等技术的普及,血型鉴定正朝着个体化、预见性方向发展。建议未来研究聚焦于:建立中国人群血型基因数据库,开发快速床边检测设备,探索血型抗原在器官移植排斥中的调控机制。唯有持续创新,才能在保障输血安全的释放血型系统的深层医学价值。