在婚恋与生育的讨论中,血型常被赋予神秘色彩,诸如"B型血不宜与O型婚配"等说法广为流传。以姐姐A型、弟弟B型的家庭为例,其血型组合本身已打破"同父母子女血型一致"的认知;而围绕B型与O型婚配的争议,则折射出血型遗传学与医学的复杂性。本文将从遗传规律、溶血风险、科学婚配观三个维度,剖析血型匹配的真相与误区。

遗传规律:ABO系统的显隐法则

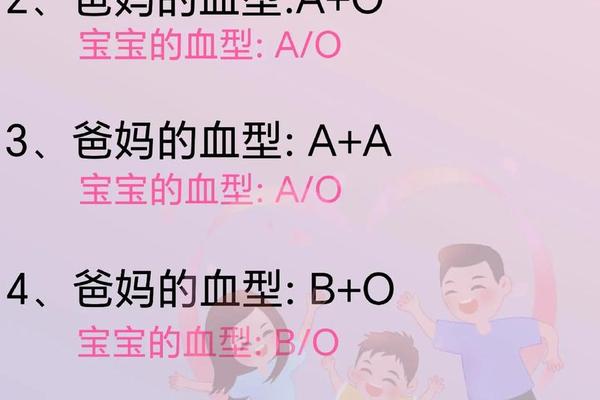

ABO血型系统由A、B、O三种基因控制,其中A、B为显性基因,O为隐性基因。姐姐A型与弟弟B型的组合,意味着父母至少有一方携带B基因(如父亲为B型或AB型),另一方携带A基因(如母亲为A型或AB型)。根据孟德尔遗传定律,父母若分别为A型(AO)和B型(BO),子女可能为A、B、AB或O型,概率各占25%。

值得注意的是,传统认知中"同血型父母必生同血型子女"的观点并不成立。例如两个A型父母(AO基因型)生育O型子女的概率为25%。这种遗传多样性正是人类基因重组的结果,也印证了血型匹配的复杂性远超简单经验判断。

溶血风险:数据背后的医学真相

关于"B型与O型婚配致新生儿溶血"的说法,源自ABO血型不合引发的免疫反应。当O型母亲(含抗A、抗B抗体)孕育B型胎儿时,母体抗体可能通过胎盘攻击胎儿红细胞。但临床数据显示,此类溶血发生率仅2%-2.5%,且90%以上症状轻微,表现为生理性黄疸。

真正需警惕的是Rh阴性血型(熊猫血)的匹配问题。若Rh阴性母亲孕育Rh阳性胎儿,可能引发严重溶血反应,但此风险与ABO系统无直接关联。因此将B型与O型的婚配风险等同于Rh血型不合,实属认知错位。

科学婚配观:超越血型迷思

现代医学已建立完善的产前筛查体系,通过抗体效价检测、超声监测、脐带血分析等技术,可有效预防溶血风险。对于ABO血型不合的夫妇,建议孕16周起定期检测IgG抗B效价,超过1:128时需医学干预。输血医学的发展更使"熊猫血"等特殊群体可通过自体储血、亲属互助等方式保障安全。

血型性格学说等伪科学概念,已被多项研究证伪。2005年日本学者对1.2万人的追踪研究显示,血型与性格特征无统计学关联。婚恋选择应基于个体品格、价值观等实质要素,而非基因编码决定的红细胞抗原类型。

理性认知与科学应对

血型系统的发现本为促进医学进步,却在不实传播中异化为婚恋禁忌。从姐姐A型、弟弟B型的遗传案例,到B-O婚配的争议,均揭示着科学普及的重要性。建议公众通过正规渠道学习血型知识,医疗机构加强产前咨询,科研领域深化血型亚型(如cisAB型)与疾病关联研究。唯有破除迷思、理性认知,方能让遗传学的智慧真正服务于人类福祉。