人类对血型与健康的关联性探索已跨越了一个多世纪,从输血禁忌到疾病易感性,血液中隐藏的密码始终牵动着医学界的神经。2020年全球新冠疫情中,《新英格兰医学杂志》发布的研究将A型血推上风口浪尖——数据显示A型血人群感染新冠后出现呼吸衰竭的风险较其他血型高出45%,而O型血人群的危重症风险降低35%。这一发现并非孤例,回溯医学史,A型血与心血管疾病、中风等重大健康风险的关联性研究持续涌现,使其被冠以“危险血型”的称号。但生物学标记与疾病风险之间究竟存在怎样的深层联系?这种标签化认知是否具有科学警示价值?

免疫系统的双刃剑

ABO血型系统的本质是红细胞表面抗原差异,A型血特有的A抗原不仅影响着输血相容性,更与人体免疫应答机制深度交织。德国基尔大学团队在新冠研究中发现,9q34.2基因座与ABO血型基因座高度重叠,该区域可能通过调控血管紧张素转换酶2(ACE2)受体的表达,增强新冠病毒对A型血人群呼吸系统的侵袭。这种遗传特征使A型血成为病毒入侵的“绿色通道”,却也暴露出免疫防御的薄弱环节。

追溯至2003年SARS疫情,香港大学研究已揭示类似规律:O型血医护人员感染率为42.1%,而其他血型群体感染率飙升至88.5%。美国布莱恩特大学免疫学家Kirsten Hokeness指出,A型抗原可能干扰免疫细胞对病原体的识别效率,这种进化选择上的“代价”在冠状病毒家族中表现尤为显著。但免疫系统的复杂性远超想象,哥伦比亚大学团队在7770例新冠患者研究中发现,A型血的易感性差异仅体现在统计学层面,实际临床影响微乎其微,提示我们需警惕简单归因的认知陷阱。

心血管系统的隐形威胁

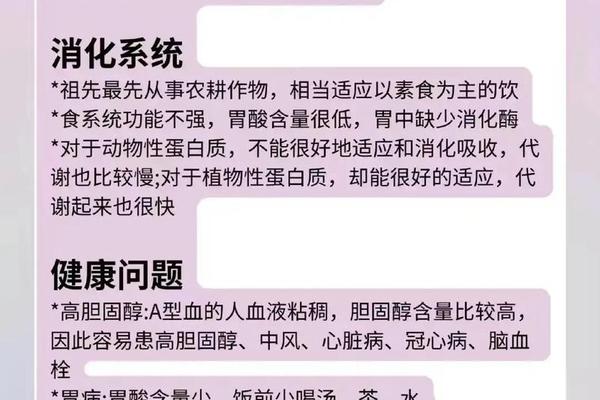

阜外心血管病医院针对898例冠心病患者的研究揭开另一层面纱:A型血患者冠状动脉病变检出率高达57.1%,总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平较其他血型平均升高15%-20%。这种代谢特征源于ABO基因与脂质代谢基因的染色体共定位,法国巴黎南大学团队进一步发现,A型血人群对膳食胆固醇的吸收率比O型血高出23%,加速动脉粥样硬化斑块形成。

凝血机制的异常更将风险推向高峰。哈佛大学公共卫生学院追踪8.95万人20年的数据显示,A型血人群发生静脉血栓栓塞的风险是O型血的1.6倍,这种倾向与血管性血友病因子(vWF)浓度升高直接相关。马萨诸塞州总医院血管外科专家Anahita Dua在临床观察中发现,A型血创伤患者的术中失血量比其他血型多30%,术后深静脉血栓发生率增加42%,这为手术风险评估提供了新的生物学参数。

神经系统的连锁反应

2023年涉及60万人的跨国研究揭示,A型血人群在60岁前发生缺血性中风的风险比其他血型高16%,这种关联在早发性中风群体中尤为突出。上海交通大学袁剑敏团队25年追踪研究补充了关键证据:A型血人群的脑微血管内皮细胞更易受氧化应激损伤,其血浆中纤维蛋白原水平较O型血人群高18%,导致血液流变学特性恶化。

这种风险存在显著的性别差异。马里兰大学医学院研究发现,A型血男性中风风险是女性的2.3倍,可能与雄激素受体基因的多态性相关。英国谢菲尔德大学的神经影像学研究则显示,A型血人群前额叶皮层灰质体积较O型血减少12%,这种结构性差异可能影响血压调节中枢功能,间接提升脑血管意外风险。

争议与反思

尽管大量流行病学数据支撑着A型血的“危险”标签,质疑之声从未停息。武汉金银潭医院206例新冠死亡病例分析显示,ABO血型分布与普通人群无显著差异,暗示其他遗传或环境因素的调节作用。美国23andMe公司75万人群研究指出,O型血的保护效应可能源自肠道菌群差异,其短链脂肪酸产量比A型血人群高27%,这种微生物-免疫轴的作用机制正在颠覆传统认知。

从公共卫生视角审视,将血型纳入疾病预防体系仍存争议。北京大学人民医院专家强调,相较于不可改变的血型,控烟、限酒、规律运动等生活方式干预可降低82%的心脑血管疾病风险。但不可否认,血型检测为精准医疗提供了新思路,如对A型血人群加强血脂监测频率,或在新冠疫苗接种策略中考虑血型特异性抗体应答差异。

血型与疾病的关联性研究如同打开潘多拉魔盒,既揭示了人类进化中的生存博弈,也暴露出还原论思维的局限。A型血的“危险”标签实质是复杂生物网络中的风险提示,而非命运判决书。未来研究需整合表观遗传学、蛋白质组学和微生物组学等多维度数据,在分子互作层面解析ABO抗原的病理生理机制。对于个体而言,认知血型风险的价值不在于制造焦虑,而在于激发更积极的健康管理——毕竟,基因装载,生活方式扣动。