人类对血型遗传的认知始于20世纪初,奥地利科学家兰德施泰纳发现的ABO系统构建了现代输血医学的基石。按照经典遗传学,A型(AA/AO)与AB型(AB)结合的后代应为A、B或AB型,绝不可能出现O型。然而现实世界中,西安某医院曾记录一对AB型与A型夫妇诞下O型婴儿的案例,这种看似违背遗传定律的现象,实则揭示了生命科学的深邃与复杂。血型遗传的奥秘不仅关乎生物学规律,更涉及基因突变、抗原表达的微观世界,以及临床医学对生命密码的重新解读。

一、ABO系统的经典遗传规律

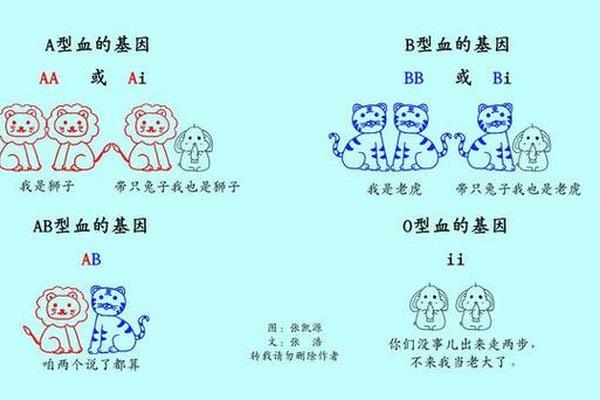

ABO血型系统的核心在于基因的显隐性与组合规律。每个个体携带两个ABO等位基因,分别来自父母。A和B为显性基因,O为隐性基因。当A型(基因型AA或AO)与AB型(基因型AB)结合时,子代可能继承的基因组合为A(来自父亲)与A/B(来自母亲),或O(若A型为AO时)与A/B,理论上可能出现的血型为A(50%)、B(25%)或AB(25%),而O型在常规情况下概率为零。

这种规律源于抗原合成的分子机制。A抗原的形成依赖N-乙酰半乳糖胺转移酶,B抗原依赖半乳糖转移酶,而O型个体因基因突变导致两种酶均无活性,仅保留基础的H抗原结构。在父母未携带O基因时,子代无法合成O型所需的H抗原变异体。

二、打破常规的基因突变现象

孟买血型:H抗原缺失的伪装者

1952年发现的孟买血型(hh型)是首个被证实的例外。这类个体因FUT1基因突变无法合成H抗原,即便携带A或B基因,其红细胞表面也无法表达相应抗原,在常规检测中表现为O型。若A型父母中一方为孟买血型(实际携带A基因但抗原未表达),与AB型结合时,子代可能继承隐性h基因与AB型中的B基因,最终表现为B型或伪O型。

顺式AB型:染色体上的基因融合

另一种罕见情况是顺式AB型(cis-AB),即A和B基因位于同一条染色体上。这类个体的基因型实质为AB/O,可能将O基因传递给子代。例如,顺式AB型父亲(AB/O)与AO型母亲结合时,子代可能继承O基因与O基因,形成OO型(即O型)。我国顺式AB型发生率约五十万分之一,这类案例曾引发亲子关系争议,直至DNA检测技术揭晓真相。

三、临床案例与科学验证

西安唐都医院的案例中,父亲原被判定为AB型,但深入检测发现其B抗原表达微弱,实为AB亚型(B抗原弱表达型)。这种亚型因抗原数量不足,在常规检测中易被误判,其基因型实为A与B的变异组合。当这类个体与A型(AO基因型)结合时,子代可能继承O基因与隐性B基因,最终表现为O型。

此类现象提示:血型检测需结合血清学试验与分子生物学分析。例如,采用抗H血清可鉴别孟买血型;基因测序技术能识别顺式AB型中的特殊等位基因。2018年《输血医学杂志》的研究指出,约0.03%的AB型个体存在抗原表达异常,这类案例需通过基因分型而非表型检测确认。

四、社会认知与科学启示

血型异常遗传常引发家庭信任危机。在传统认知中,血型不符等同于亲子关系否定,但现代医学证实,基因突变导致的例外概率远高于非亲生事件。例如,我国某亲子鉴定中心数据显示,血型异常案例中仅12%涉及非亲生,其余均为遗传学特殊现象。

对此,医学界提出双重建议:公众需理解血型遗传的复杂性,避免单一检测结论引发误解;医疗机构应普及分子检测技术,尤其在新生儿溶血病筛查中,需结合父母基因型分析。未来研究可聚焦于建立中国人血型基因数据库,开发快速检测试剂盒,以提升临床诊断效率。

生命密码的重新解码

ABO血型系统犹如一扇窗口,既展现了遗传规律的严谨性,又揭示了基因世界的变异性。从孟买血型到顺式AB型,每一次例外都是对科学认知的挑战与拓展。在技术日新月异的今天,我们需以更开放的视角审视遗传学现象,既尊重经典规律,亦包容基因突变的可能性。对于普通家庭而言,当血型遗传出现“异常”时,理性求证远比情感猜疑更具建设性——毕竟,生命的奥秘永远超乎想象。