血型作为人类生物学特征的重要标识,不仅与医疗安全密切相关,更蕴含着复杂的遗传学原理和免疫学机制。在临床实践中,A型、AB型、A+型和A-型的准确区分,直接影响着输血安全、器官移植匹配以及新生儿溶血性疾病的预防。这些分类背后涉及ABO和Rh两大血型系统的协同作用,其差异不仅体现在红细胞表面抗原的分布上,还与抗体反应、基因表达及检测技术密切相关。本文将从生物学基础、遗传规律、检测方法及临床应用四个维度,系统解析这四类血型的本质区别。

一、抗原与抗体的生物学差异

ABO血型系统的核心在于红细胞表面A、B抗原的有无及血浆中对应抗体的分布。A型血的红细胞携带A抗原,血浆中存在抗B抗体;AB型血则同时表达A、B抗原,且血浆中无抗A或抗B抗体。这种抗原-抗体的反向关系源于免疫系统的自我识别机制,当外源性抗原进入时,抗体会立即引发凝集反应。

Rh血型系统的区分则聚焦于D抗原的存在与否。A+型表示红细胞表面具有D抗原,而A-型则完全缺失该抗原。Rh阴性个体在首次接触Rh阳性血液后会产生抗D抗体,这种免疫记忆可能引发二次输血时的致命溶血反应。值得注意的是,Rh系统包含C、c、E、e等次要抗原,但D抗原的临床意义最为突出,其免疫原性是其他抗原的50倍以上。

二、遗传机制与基因分型

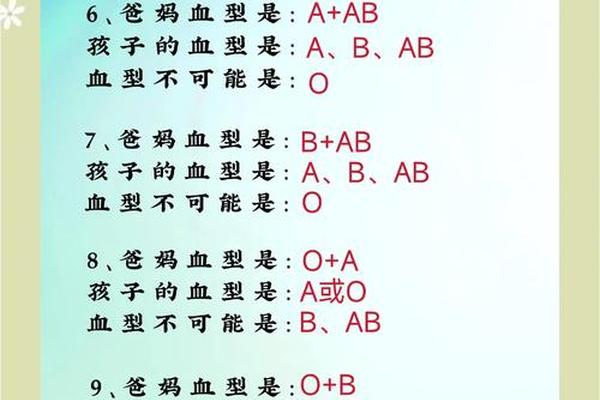

ABO血型的遗传遵循孟德尔显隐性规律。A型血可能对应AA或AO基因型,而AB型则是A、B等位基因共显性的结果。O型基因作为隐性基因,仅在纯合状态下才会表达。Rh血型的遗传更为复杂,D抗原由位于1号染色体的RHD基因控制。当父母双方均携带隐性d基因时,子代可能表现为Rh阴性(A-型)。统计显示,中国汉族人群中Rh阴性比例约为0.3%-0.5%,显著低于欧美人群的15%。

基因分型技术的发展揭示了血型系统的深层复杂性。例如,A型血中存在A1、A2等亚型,A2型红细胞表面A抗原密度仅为A1型的20%-25%,这可能导致血清学检测的误判。PCR-SSP法等分子检测技术能精准识别ABO基因的6号外显子单碱基缺失,区分真正的O型与弱A亚型。

三、检测方法与技术进展

传统血清学检测通过正反定型交叉验证:正向试验用单克隆抗体检测红细胞抗原,反向试验通过患者血清与标准红细胞反应观察凝集。例如,A型血正向试验应与抗A血清凝集,反向试验与B型红细胞凝集。对于Rh血型,抗D试剂的灵敏度需达到1:128效价,确保微量D抗原的检出。

微柱凝胶技术的应用实现了检测的自动化和标准化。该技术利用凝胶分子筛分离凝集细胞,配合全自动血型仪可使检测通量提升至每小时500份样本,误差率降至0.02%以下。分子检测层面,多重PCR技术可同步分析ABO、RhD、Kidd等11个血型系统基因,为稀有血型库建设提供技术支撑。

四、临床应用与医学意义

在输血医学中,A型患者仅能接受A或O型血,而AB型作为"万能受血者"的理论已被修正——大量输注异型血浆仍可能引发溶血。Rh阴性患者必须严格输注Rh阴性血液,紧急情况下虽可接受Rh阳性血,但需配合抗D免疫球蛋白预防致敏。

妊娠管理中,Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,需在孕28周和分娩后72小时内注射抗D免疫球蛋白。数据显示,规范干预可使新生儿溶血病发生率从13%降至0.3%。在器官移植领域,ABO血型相容性原则要求供受体间符合"相同或顺位"关系,而Rh血型通常不作为移植排斥的主要因素。

血型系统的精细区分是现代医学安全的基石。随着单细胞测序和CRISPR基因编辑技术的发展,未来可能出现基于表观遗传调控的血型转换技术,这对解决稀有血型短缺具有革命性意义。建议医疗机构加强分子分型技术的普及,同时建立区域性稀有血型动态数据库。对于普通民众,了解自身血型的生物学特性,不仅能提升输血安全意识,更有助于遗传性疾病的早期筛查与干预。