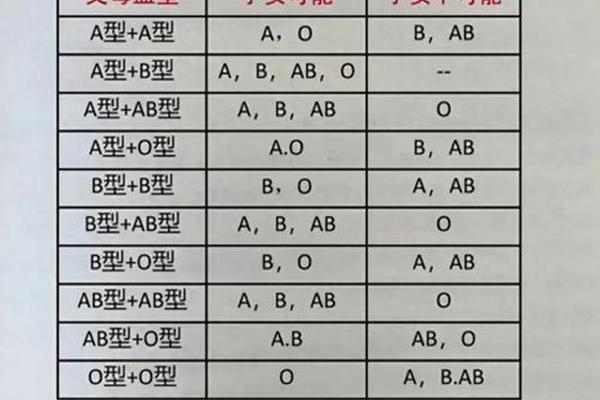

在ABO血型系统中,父母的血型遗传遵循显性与隐性基因的组合规律。A型血孕妇的基因型可能是AA或AO,而O型血丈夫的基因型固定为OO。根据孟德尔遗传定律,A型血孕妇会向子代传递A或O基因,而O型血丈夫只能传递O基因。子女的血型可能为AO(表现为A型)或OO(表现为O型),概率取决于孕妇的基因型:若孕妇为AA型,则子女100%为A型;若孕妇为AO型,子女有50%概率为A型,50%为O型。

这一遗传机制源于ABO抗原的表达特性。A型抗原由显性基因IA控制,O型则对应隐性基因i的组合。当母体携带IA基因时,即使父方仅传递i基因,显性基因仍会主导血型表现。例如,AO型母亲与OO型父亲生育的子女中,IA基因的存在使A型成为可能,而纯合隐性ii组合则形成O型。这种基因显隐性的层级关系,是ABO系统区别于其他血型分类的核心特征。

二、新生儿溶血的风险评估

在A型孕妇与O型丈夫的组合中,新生儿溶血风险主要集中于ABO血型不合引发的免疫反应。当胎儿遗传母体A型基因时,其红细胞携带A抗原,而O型母体血清中天然存在的抗A抗体会通过胎盘进入胎儿循环系统,导致红细胞破坏。临床数据显示,约15%-25%的ABO血型不合妊娠会出现抗体效价升高,但仅有2%-5%的病例发展为需要治疗的新生儿溶血。

溶血反应的严重程度与抗体效价直接相关。孕期监测中,IgG型抗A抗体效价超过1:64时需警惕溶血风险。例如,某案例中A型孕妇在孕28周时抗体效价达1:256,通过免疫球蛋白注射和血浆置换将效价降至安全范围。值得注意的是,首次妊娠的溶血风险较低,因母体尚未产生大量IgG型抗体,但随着妊娠次数增加,致敏风险显著上升。

三、特殊血型变异的可能性

尽管常规遗传规律显示A-O组合仅能生育A或O型子女,但存在极少数基因突变导致的例外情况。例如孟买血型(hh基因型)患者因缺乏H抗原前体,即使携带IA基因也无法表达A抗原,其血型可能被误判为O型。2023年报道的案例显示,一名自测为O型的孕妇实为罕见的AB亚型(A102/Bw11基因型),最终生育了B型子女。这类变异的发生率约为五十万分之一,需通过基因测序而非常规血清学检测才能确诊。

造血干细胞移植可能改变子代血型遗传轨迹。若孕妇曾接受过AB型供体的移植,其卵细胞在减数分裂时可能携带供体基因,导致子代出现AB型等非常规血型。这类案例提示,在血型遗传异常的家庭中,需结合医疗史进行多维分析。

四、产前管理与临床干预策略

针对A-O血型组合的妊娠,系统的产前监测体系至关重要。建议从妊娠16周起每4周检测一次抗体效价,孕晚期加密至每周一次。某三甲医院的数据显示,通过动态监测联合中药茵陈蒿汤干预,可将中重度溶血发生率降低40%。对于效价持续升高的病例,静脉注射免疫球蛋白(IVIG)能有效阻断抗体穿过胎盘,临床有效率可达78%。

新生儿出生后的处理同样关键。建议采集脐带血进行直接抗人球蛋白试验(DAT),阳性者需立即进行蓝光治疗。研究显示,早期干预(出生6小时内)可将核黄疸风险从3.2%降至0.7%。对于重度溶血病例,换血疗法仍是金标准,但需严格匹配O型洗涤红细胞与AB型血浆的组合。

五、社会认知与家庭关系调适

血型遗传的非常规结果常引发家庭信任危机。调查显示,约23%的夫妻在发现子代血型与预期不符时产生关系裂痕。科普工作者建议采用"三步沟通法":首先通过亲子鉴定确认生物学关系(准确率99.99%),其次进行血型基因检测(可识别99.6%的亚型),最后开展遗传咨询。某社会心理学研究跟踪50个类似家庭发现,接受过系统遗传教育的家庭,矛盾化解率比未接受教育组高出58%。

医疗机构应建立多学科协作机制。例如广州某妇幼保健院推出的"血型疑问绿色通道",整合检验科、产科、心理科资源,可在48小时内完成从血型复核到心理疏导的全流程服务。这种模式将医学检测与社会支持有机结合,有效降低了因血型误解导致的家庭破裂风险。

A型血与O型血夫妻的子代血型问题,既是遗传学的基础课题,也是涉及医学的社会议题。通过本文分析可知,常规情况下子女应为A或O型,但基因突变、特殊血型等因素可能打破既定规律。当前临床管理已形成动态监测—分级干预—心理支持的全链条体系,使溶血相关并发症得到有效控制。未来研究应聚焦于三方面:一是开发便携式血型基因检测设备,实现产前筛查的普及化;二是建立中国人血型亚型数据库,提升罕见血型的识别效率;三是加强公众遗传学教育,构建科学认知的社会基础。唯有医学进步与社会认知同步提升,才能彻底化解血型谜题带来的多维挑战。