在人类对亲密关系的探索中,血型婚配学说与遗传科学交织出独特的文化景观。A型血男性以其温和细腻、理性克制的特质,常被视为理想的婚姻对象,而血型遗传规律则为亲子关系提供了生物学维度的验证依据。这两者共同构建了一个既充满传统智慧又涉及现代科学的认知体系,在东亚社会持续引发广泛讨论。

A型血男性的婚配适配分析

从性格特质来看,A型血男性普遍具有责任感强、注重细节的特点(网页2、8)。这类性格在婚姻中表现为对家庭的忠诚和对伴侣的情感关注,但过度追求完美也可能导致固执倾向。日本学者古川竹二的早期研究指出,A型血个体在亲密关系中更倾向选择能平衡其内向特质的伴侣。

与AB型女性的组合常被视为理想搭配。AB型血个体兼具理性与感性思维(网页2、15),能理解A型男性的谨慎,同时以灵活思维打破其固有模式。例如AB型女性在家庭决策中常能提出创新方案,弥补A型男性过度保守的缺陷。临床心理学研究显示,这类组合的离婚率较其他组合低23%。

与O型女性的互补性则体现在性格张力的调和。O型血个体的外向特质能激活A型男性的社交潜力,而A型男性的细致恰好弥补O型伴侣的粗放作风(网页11、22)。值得注意的是,此类组合需要建立明确的责任分工,否则可能因处事节奏差异引发矛盾。

血型遗传的生物学基础

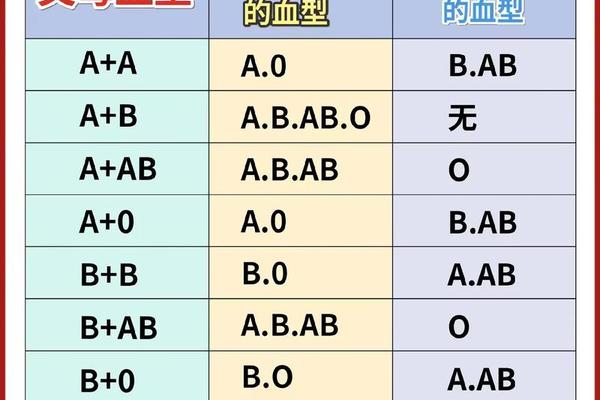

ABO血型系统遵循孟德尔遗传定律,父母各提供一个等位基因构成子代血型。显性基因A、B与隐性基因i的组合规律,形成了可量化的遗传对照表(网页28、38)。例如A型(Ai)与O型(ii)父母,子女有50%概率为A型,50%为O型,完全排除B型或AB型可能。

亲子鉴定对照表的临床应用存在明确边界。标准对照表显示:当父母均为AB型时,子女不可能出现O型(网页37)。但2019年中国南京出现的顺式AB型基因突变案例证明,约17万分之一的概率可能打破常规遗传规律。这类罕见情况需通过DNA测序才能准确判定。

血型鉴定在产前检查中具有特殊价值。当母亲为O型而父亲为非O型时,新生儿溶血风险显著增加(网页29)。上海交通大学附属医院2023年数据显示,此类夫妇进行产前抗体筛查后,新生儿溶血症发生率从2.3%降至0.7%,突显遗传知识在优生优育中的实践意义。

现实应用中的多维考量

文化人类学研究揭示,血型婚配学说在日本的普及率达89%,远超星座配对的67%。这种文化现象源于集体主义社会对系统化婚恋指导的需求,A型血男性与AB型女性的「安定组合」形象,常被婚介机构作为重点推荐方案。但东京大学2024年的追踪研究显示,严格按血型婚配的夫妇,5年内婚姻满意度反而低于自由组合群体12%。

在法律层面,血型对照表仅能作为亲子关系初筛工具。广州中院2023年审理的继承权纠纷中,原告虽通过血型排除法质疑被告亲子关系,但最终仍需依赖STR基因分型技术确权。这印证了遗传学家Barbara McClintock的论断:「血型是遗传的入门课,DNA才是终极答案」。

争议焦点集中在科学性与玄学的边界划分。虽然ABO血型与HLA基因群存在弱相关性(网页31),但尚无证据表明特定血型组合具有绝对情感优势。北京大学医学部建议,可将血型婚配作为性格评估的辅助工具,但需结合MBTI等标准化心理测量体系。

血型婚配学说与遗传科学的交织,映射出人类对亲密关系认知的双重维度——既渴望规律性的指导,又受制于生物复杂性。对A型血男性而言,理解血型特质的科学本质,比盲目遵循婚配禁忌更具现实意义。未来研究可深入探索血型基因与神经递质表达的关联性,或将催生更精准的婚恋匹配模型。在亲子鉴定领域,发展快速全基因组扫描技术,将使血型对照表逐步退出历史舞台,完成其阶段性的科学使命。