在临床输血实践中,血型鉴定是确保输血安全的核心环节。当常规检测中出现“正定型为O型,反定型为A型”的矛盾结果时,这一现象往往暗示着复杂的生物学机制或技术干扰因素的存在。这种矛盾可能源于红细胞抗原表达的异常、血清抗体的特殊性,或实验操作中的误差,需要结合多维度分析才能准确判断真实血型,并为后续医疗决策提供科学依据。

ABO血型系统的基本矛盾

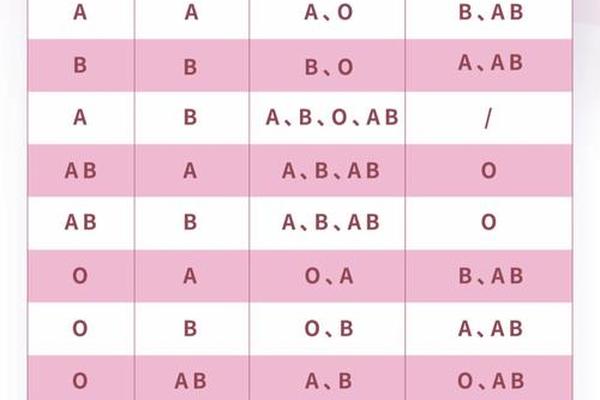

ABO血型系统的鉴定依赖正定型与反定型的双重验证:正定型通过检测红细胞表面A/B抗原确定类型,反定型则通过血清中抗A/抗B抗体进行反向验证。正常情况下,O型红细胞缺乏A/B抗原,其血清中应同时存在抗A和抗B抗体。当反定型显示仅有抗B抗体(即呈现A型特征)时,便形成了逻辑悖论。这种矛盾可能提示以下两种情况:一是红细胞抗原表达存在变异,例如A亚型导致正定型误判为O型;二是血清抗体谱异常,如获得性B抗原或抗体效价失衡。

从遗传学角度,ABO血型由A、B、O三个等位基因控制。O型个体基因型为OO,其红细胞不表达A/B抗原,但血清中天然存在抗A和抗B抗体。若反定型仅检测到抗B抗体,需考虑实验误差或特殊生物学状态对血清抗体的影响。例如,免疫缺陷患者的抗体生成能力下降,可能导致反定型结果异常。

抗原表达异常的可能原因

红细胞抗原弱表达是导致正反定型矛盾的核心因素之一。在A亚型(如A3、Ax、Am)中,红细胞表面A抗原数量显著减少或结构异常,常规抗A试剂可能无法有效识别。例如Ax亚型红细胞仅表达微量A抗原,在玻片法中易被误判为O型,但通过试管法延长反应时间或使用增强介质(如低离子溶液)可观察到弱凝集。白血病、增生异常综合征等疾病可能导致抗原表达减弱,干扰正定型结果。

获得性B现象是另一特殊机制。当O型个体因肠道感染(如大肠杆菌O86)产生类B抗原时,其红细胞表面会临时呈现B抗原特性,导致反定型出现抗A抗体缺失。这种情况下,通过酶处理红细胞(如木瓜蛋白酶)可破坏类B抗原,恢复真实的血型特征。此类现象在新生儿或免疫功能低下患者中尤为值得关注。

血清抗体异常的干扰机制

冷抗体干扰是反定型矛盾的常见原因。冷凝集素在低温条件下与红细胞发生非特异性凝集,可能导致反定型误判。例如,O型血清中若存在高效价抗H冷抗体,可能掩盖抗A抗体的正常反应。通过37℃温育血清、使用预温试剂或增加自身对照试验,可有效消除此类干扰。

免疫球蛋白异常也会影响反定型准确性。多发性瘤患者血清中过量的M蛋白可能形成缗钱状凝集,模拟特异性抗体反应。此时需采用生理盐水替代法:将患者血清稀释后重新检测,或使用二硫苏糖醇(DTT)处理以破坏异常蛋白结构。大量输血后供者血浆中的抗体残留、母婴抗体转移等情形,均可能造成反定型结果失真。

实验技术的优化策略

增强抗原检测灵敏度是解决矛盾的关键。对于弱A亚型,可采用吸收放散试验:将患者红细胞与高效价抗A血清共育后,通过加热释放结合的抗体,从而证实微量抗原的存在。分子生物学方法(如PCR-SSP)可直接检测ABO基因型,避免抗原表达变异带来的干扰,尤其适用于疑难血型鉴定。

完善反定型系统需引入多重对照。增加O型红细胞对照可检测不规则抗体;采用不同反应介质(如盐水介质与凝胶微柱法)可对比凝集强度差异。对于抗体效价降低的病例,将反应体系置于4℃孵育可增强抗原抗体结合,而抗人球蛋白试验能揭示被遮蔽的IgG型抗体。

临床决策的整合路径

面对正反定型矛盾,需建立阶梯式分析流程:首先排除技术误差(如试剂失效、离心不足),继而通过温度调整、红细胞洗涤等排除冷抗体干扰,最后采用分子检测确定基因型。对于急诊输血,在确保ABO主侧相容的前提下,可选择O型洗涤红细胞过渡,同时启动深入检测。

从质量管理角度,实验室应建立双重验证制度:所有矛盾结果必须由两名技师独立复核,并留存反应图谱。定期使用已知弱亚型样本进行能力验证,更新标准操作程序以纳入增强检测技术。

“正定型O型,反定型A型”的特殊现象,揭示了ABO血型系统的复杂性远超常规认知。通过多技术联用、分子生物学检测与临床病史结合,能够穿透表型矛盾的迷雾,揭示真实的血型本质。未来研究应聚焦于三方面:开发高灵敏度抗原检测试剂、建立中国人群ABO亚型数据库、探索人工智能辅助判读系统。这些进展将推动输血医学从经验判断向精准诊断跃迁,最终保障每位患者的安全用血。