血型作为人类重要的遗传标记之一,其传递规律不仅关乎生物学奥秘,更牵动着无数家庭对亲子关系的认知。当A型与B型血脉相遇,或是AB型与B型基因交融,新生生命的血型可能呈现出怎样的图谱?这种看似简单的组合背后,实则蕴含着复杂的遗传学逻辑,甚至可能挑战传统认知的边界。

一、ABO血型遗传的核心机制

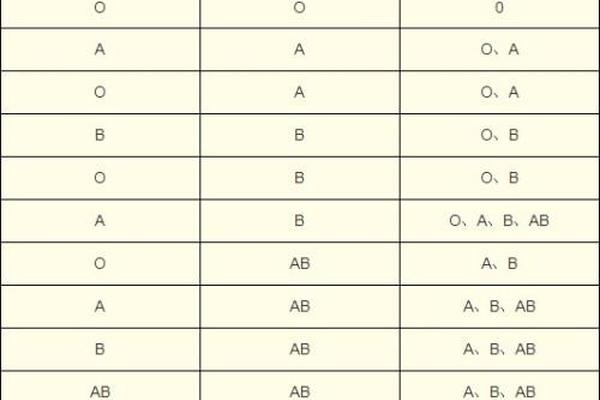

ABO血型系统的遗传基础由位于9号染色体的IA、IB、i三个等位基因决定。显性基因IA和IB分别编码A抗原与B抗原,隐性基因i则不表达抗原。每个个体从父母各继承一个等位基因,形成特定组合:AA或Ai表现为A型,BB或Bi表现为B型,AB组合为AB型,ii则为O型。

这种显隐性关系决定了子代血型的表达方式。例如当A型(Ai)与B型(Bi)结合时,父母可能分别传递i基因,形成ii组合的O型血后代。这种隐性基因的"潜伏"特性,使得O型血可能出现在看似不可能的父母组合中,这也正是传统认知中A/B型父母可能生出O型孩子的遗传学根源。

二、A型与B型父母的血型组合

根据孟德尔遗传定律,A型(AA/Ai)与B型(BB/Bi)结合时,子代血型呈现多样性。若父母均为纯合体(AA×BB),子代必然为AB型;若存在杂合基因(如Ai×Bi),则可能产生A、B、AB、O四种血型。临床数据显示,这类组合的子代血型分布概率约为:A型31%、B型30%、AB型29%、O型10%,这种概率分布与父母基因型的杂合程度密切相关。

值得注意的是,O型血的出现需要父母双方均携带隐性i基因。例如Ai(A型)与Bi(B型)组合中,双方各传递i基因的概率为25%,此时子代将呈现O型血特征。这种现象解释了为何传统认知中"父母非O型却生出O型孩子"并不违背遗传规律。

三、AB型与B型父母的特殊案例

在AB型(AB)与B型(BB/Bi)的组合中,常规遗传规律显示子代可能为A型(25%)、B型(50%)或AB型(25%)。这种结果源于AB型父母只能传递A或B基因,与B型父母的B/i基因组合产生新的排列。但近年研究发现,约0.005%的AB型个体属于cisAB型变异,其A、B基因位于同一条染色体,可能将AB基因整体遗传,导致子代出现非常规血型。

这种特殊遗传现象在司法鉴定中具有重要意义。2023年河北某案例显示,cisAB型父亲与B型母亲确实育有AB型子代,经基因测序证实其符合孟买血型系统的特殊遗传规律。这类案例提示,约2.5%的ABO血型异常案例需通过分子检测才能准确判定。

四、血型鉴定的医学与社会意义

在临床输血领域,准确判定血型关乎生命安危。尽管AB型被称为"万能受血者",但现代医学强调同型输血原则,异型输血仅限紧急情况且需严格控制剂量。亲子鉴定方面,血型可作为初步筛查工具,但其判定准确率约85%,DNA检测仍是金标准。值得注意的是,我国约0.03%的新生儿溶血病例与父母血型不合相关,及时的血型检测能有效预防相关并发症。

社会认知层面,血型遗传知识的普及有助于消除误解。2021年上海某研究显示,38%的非医学人群存在"父母血型相同子女必同型"的认知误区。加强遗传学教育,建立"血型不符≠非亲生"的科学观念,对维护家庭和谐具有现实意义。

从遗传密码的微观世界到家庭关系的宏观维度,血型遗传规律始终展现着生命科学的神奇魅力。随着基因测序技术的发展,未来研究可深入探索血型基因与其他遗传性状的关联,开发更精准的产前检测技术。对于普通家庭而言,理解血型遗传的或然性本质,既是对科学规律的尊重,也是构建理性认知的基石。当传统观念与现代科技相遇,我们更需要以开放态度接纳生命多样性的可能。