在血型性格论的讨论中,A型血男性与O型血女性的组合常被视为“理性与感性的完美互补”。A型血个体常被描述为细致、谨慎且富有责任感,而O型血女性则被认为具有热情、果敢和独立特质。这种性格差异在婚恋关系中可能形成动态平衡:A型男性的周密计划性能够弥补O型女性偶尔的冲动,而O型女性的行动力又能推动A型男性走出过度思虑的困境。

从社会心理学角度看,这种互补性符合人际吸引的差异理论。日本学者古川竹二提出的血型性格说虽未获科学界认可,但民间对A型与O型组合的推崇反映了大众对“刚柔并济”关系模式的向往。值得注意的是,O型女性在恋爱中表现出的浪漫倾向,与A型男性追求稳定性的特质形成有趣对比,这种差异可能成为初期吸引力的重要来源。

二、家庭角色分工:传统与现代的交织

在家庭构建层面,A型男性与O型女性的组合常呈现独特的角色分配特征。O型女性作为“家庭活力源”的特质,使其在社交活动、子女教育等外向型事务中占据主导,而A型男性的细致和责任感则更适合处理财务规划、风险防控等需要谨慎决策的事务。这种分工模式既不同于传统性别角色,又与完全平权的新型家庭结构存在差异。

从进化心理学视角分析,O型血人群在远古时期作为采集者的适应性特征,可能使其保留了对环境变化的高度敏感性。这种特质与A型血个体注重规则秩序的特点结合,形成兼具灵活性与稳定性的家庭管理系统。现实中这类组合在应对突发事件时,往往能展现出“O型快速反应+A型后续完善”的协同效应。

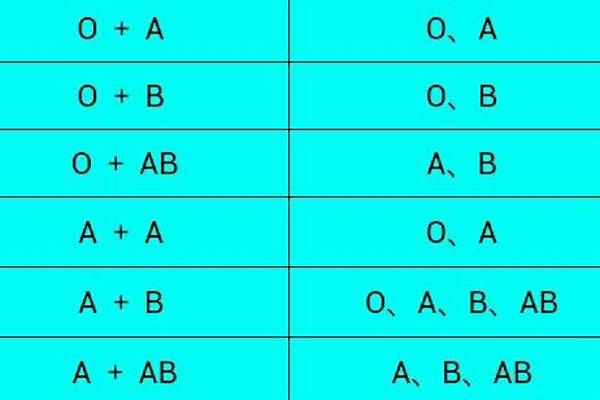

三、医学视角下的ABO溶血风险

尽管性格匹配度受关注,医学层面的ABO血型系统相容性更需重视。当O型血女性与非O型配偶结合时,新生儿溶血风险客观存在。研究显示,母体O型血与父体A/B/AB型组合中,约20%-30%可能出现母婴血型不合,其中严重溶血病例虽仅占0.6%-1%,但可能引发黄疸、贫血甚至神经损伤。

现代医学已发展出系统的预防干预措施。孕期的抗体效价检测、新生儿光照疗法及免疫球蛋白注射等手段,能将风险控制在较低水平。值得注意的是,溶血严重程度与血型组合并非线性相关,更取决于个体免疫系统的特异性反应。因此建议备孕夫妇进行专项筛查,而非简单回避非O型配偶。

四、科学争议与文化现象的辩证解读

血型性格论始终处于科学与民俗的交叉地带。尽管350余项研究未能证实血型与性格的必然联系,但日本等国的社会学调查显示,血型认知确实影响着人际交往的初始印象。这种文化现象类似于星座学说,本质是简化复杂人性的认知工具。

从神经生物学角度看,不同血型人群的红细胞抗原差异虽不直接影响神经系统,但可能通过表观遗传机制间接作用于性格形成。例如O型血个体对高蛋白饮食的适应性,是否影响神经递质合成尚待研究。这种科学留白为血型文化提供了存续空间,但也警示我们需区分经验总结与科学结论。

五、关系维度的现实挑战与建议

在实际婚恋关系中,血型组合仅是众多影响因素之一。A型与O型组合可能面临的挑战包括:O型个体对自由的追求与A型对安全感的渴求之间的矛盾,以及育儿阶段因ABO溶血产生的心理压力。建议此类伴侣:

1. 建立动态沟通机制:利用A型的规划性与O型的行动力,制定定期关系评估方案

2. 科学备孕管理:孕前进行血型抗体检测,选择具备新生儿溶血救治能力的医疗机构

3. 超越血型标签认知:通过MBTI、大五人格等工具多维度理解彼此特质,避免陷入血型决定论的认知局限

A型男性与O型女性的婚恋组合,既承载着血型文化对性格互补的美好想象,又面临着ABO溶血风险的医学现实。在理性认知血型系统生物学机制的基础上,适当借鉴血型性格论的积极隐喻,能够帮助伴侣建立更具弹性的相处模式。未来的研究方向可聚焦于血型抗原对神经内分泌系统的潜在影响,以及跨文化背景下血型认知差异对婚恋质量的作用机制。最终,关系的持久性仍取决于双方在价值观、生活目标等核心层面的契合度,而非简单的血型配对公式。