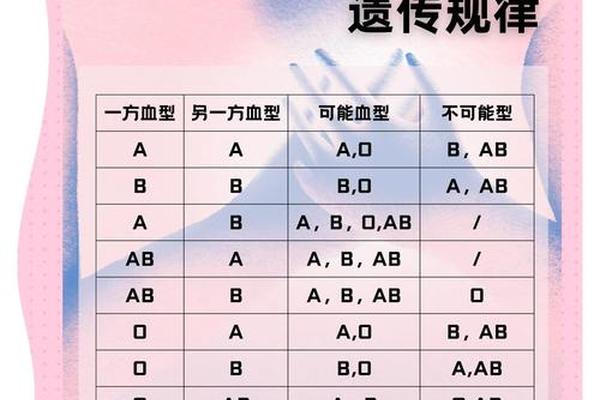

ABO血型系统的遗传规律是理解父母血型与子女血型关系的基础。根据孟德尔遗传定律,A型血(基因型可能为AA或AO)与B型血(基因型可能为BB或BO)结合时,子女的血型可能涵盖A、B、AB、O四种类型。具体而言,若父亲携带AO基因型,母亲携带BO基因型,子女的血型概率为:A型(25%)、B型(25%)、AB型(25%)和O型(25%)。这一规律在临床输血和亲子鉴定中具有重要应用,但也存在例外情况。例如,当父母携带罕见基因突变时(如Bw亚型),可能打破常规遗传模式,导致血型检测结果与预期不符。

现代基因检测技术揭示了血型遗传的复杂性。例如,ABO血型系统由第9对染色体上的IA、IB、i三个复等位基因控制,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。若父母一方为A型(AO),另一方为B型(BO),子女可能通过基因重组形成AB型(IAIB)或O型(ii)。值得注意的是,某些亚型(如孟买型)因岩藻糖转移酶缺失,可能干扰常规血清学检测的准确性,需依赖基因测序确认。

二、A型血的生物学特征

A型血的“贵族”标签部分源于其独特的生物学特性。研究发现,A型抗原的分子结构比O型多一个N-乙酰半乳糖胺,这种糖基化差异使其免疫系统对病毒(如流感病毒)具有更强的识别和清除能力。例如,A型血人群在感染病毒后,抗体生成速度更快,这可能与其祖先在农业社会中对特定病原体的适应性进化有关。

A型血并非完美无缺。其消化系统对动物蛋白的代谢效率较低,胃酸分泌量较少,更适合以植物性饮食为主。从进化角度看,A型血的出现与人类从采集转向农耕文明的饮食结构调整密切相关。这种“挑食”特征在农业社会中成为生存优势,但在现代高脂饮食环境下,可能增加心血管疾病风险。这种矛盾性或许正是“贵族”隐喻的双重内涵——既暗示优越的免疫适应性,也暗含对环境的特殊要求。

三、历史与文化中的“贵族”隐喻

“贵族血”的称谓与人类学研究发现存在微妙关联。在欧洲中世纪贵族谱系研究中,A型血在王室成员中的比例显著高于平民,这可能与近亲通婚导致的基因集中有关。例如,哈布斯堡王朝成员的血型记录显示,A型血占比超过60%,而同期平民群体中A型血仅占35%-40%。这种统计学差异被部分学者解读为血型与社会地位的潜在联系。

东方文化对A型血的诠释更具哲学色彩。日本学者提出的“血型性格论”将A型血与严谨、自律、保守等特质关联,这些特征恰好与传统贵族精神契合。尽管该理论缺乏严格科学依据,但其文化影响力深远,甚至影响企业招聘和婚恋选择。从符号学视角看,“贵族”标签实质是生物学特征与社会文化建构共同作用的产物。

四、现代医学的重新审视

基因测序技术的进步为血型研究开辟了新维度。2019年,中国某案例显示,常规检测为A型的母亲实际携带罕见Bw11突变基因,其与O型丈夫生育的“B型”子女,经基因检测实为Bw亚型。这类发现提示,传统血型分类系统需结合分子生物学手段完善,尤其在器官移植和法医学领域。

关于A型血的健康优势,最新研究提出审慎观点。虽然其抗病毒能力突出,但类风湿性关节炎发病率比O型血高20%,甲状腺疾病风险增加15%。这种“免疫过激”现象说明,所谓“贵族特质”本质是进化权衡的结果,而非绝对优势。未来研究需通过全基因组关联分析(GWAS),深入解析血型基因与其他生理功能的相互作用机制。

血型遗传的复杂性远超传统认知,A型与B型父母可能孕育四种血型后代,但基因突变可能打破常规规律。而A型血的“贵族”称谓,本质是生物学特性与文化隐喻共同编织的现代神话。从科学角度,我们既要承认其免疫特性的进化意义,也需警惕过度解读带来的认知偏差。

建议未来研究从三方面深化:一是建立全球血型基因数据库,完善罕见血型的检测标准;二是开展跨学科研究,解析血型与慢性疾病的分子关联;三是加强公众科普,纠正基于血型的健康迷信。唯有将生物学事实与文化符号剥离,才能更理性地认知这一生命密码的价值与局限。