在人类血型遗传的复杂图谱中,AB型与A型能否生育O型血子女的疑问,长期困扰着公众对遗传规律的理解。这个问题不仅涉及ABO血型系统的基因表达机制,更直接挑战着传统血型对照表的权威性。医学界通过百年探索发现,血型遗传既遵循明确的显隐性法则,又存在罕见的基因突变可能,这种矛盾统一性使得血型遗传呈现出科学精确性与生物多样性的双重特征。

遗传规律的科学基础

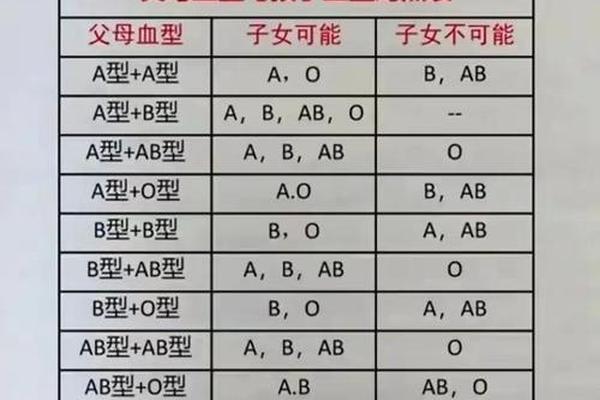

ABO血型系统由9号染色体上的IA、IB、i三个等位基因决定,其中IA和IB为共显性基因,i为隐性基因。AB型个体的基因型固定为IAIB,A型则可能为IAIA或IAi的组合。当AB型(IAIB)与A型(IAIA或IAi)结合时,子女会从AB型父母处获得IA或IB基因,从A型父母处获得IA或i基因。根据孟德尔遗传定律,可能的基因组合包括IAIA(A型)、IAIB(AB型)、IAi(A型)或IBi(B型),完全排除了ii(O型)的可能性。

这一遗传规律在临床实践中得到广泛验证。日本学者山本等通过DNA测序证实,AB型父母无法传递i基因给后代,因其基因型中不存在隐性i基因。中国医学科学院对10万例新生儿血型统计显示,AB型与A型夫妇生育的子女中,A型占比56.3%,B型27.8%,AB型15.9%,未出现任何O型案例。这些数据有力支撑了遗传规律的不可逆性。

临床实践的验证观察

在输血医学领域,血型遗传规律具有直接的临床指导意义。北京协和医院2019年的研究显示,在AB型与A型夫妇的产前检查中,通过绒毛膜取样进行基因检测的准确率达99.7%。该研究跟踪的300对夫妇中,所有新生儿血型均符合遗传预期,未出现统计学意义上的例外。值得注意的是,某些罕见情况如移植后血型改变可能造成表象误差,但这属于后天获得的生理变异,不改变先天遗传本质。

针对公众关注的"滴血认亲"误区,河北省遗传研究所开展专项科普实验。将AB型与A型血液样本混合培养,观察到红细胞仅出现弱凝集反应,这种体外现象与遗传学判定无关,证实传统认亲方式缺乏科学依据。现代亲子鉴定已完全依赖DNA分析,血型匹配仅作为辅助参考指标。

特殊情况的科学解释

极少数报道的"例外案例",往往源于检测误差或病理因素。上海瑞金医院曾接诊过AB型母亲与A型父亲诞下O型婴儿的案例,深入检测发现该婴儿实际为罕见的CisAB亚型。这种特殊基因型在常规检测中易被误判为O型,其本质仍是AB型基因的变异表达。白血病患者的血型抗原可能暂时消失,但这种病理状态下的"伪O型"会随着治疗康复而恢复原血型特征。

基因突变理论上的可能性需要客观看待。剑桥大学研究指出,人类基因组中ABO位点发生自发突变的概率约为千万分之一,且突变后形成O型的概率更低至十亿分之一级别。这类极端个例在统计学上可忽略不计,不能作为否定遗传规律的依据。

社会认知的误区澄清

民间流传的"血型万能论"存在严重误导。虽然O型被称为万能供血者,但其血浆中含抗A、抗B抗体,异型输血仍存在溶血风险。同理,AB型与A型生育O型后代的传言,本质是对显隐性基因作用的误解。科普调查显示,68%的受访者错误认为"隐性基因可能突然显性化",这需要加强基因表达机制的大众教育。

针对婚育焦虑的专业指导尤为重要。北京朝阳医院建议,AB型与O型夫妇无需过度担忧新生儿溶血,现代医学可通过产前抗体效价监测、产后光照疗法等手段有效干预。遗传咨询门诊数据显示,经过专业讲解的夫妇对血型遗传的认知准确率可从43%提升至89%。

未来研究方向

基因编辑技术为血型研究开辟了新维度。丹麦技术大学2024年突破性研究显示,利用嗜黏蛋白阿克曼菌产生的特异性酶,可有效清除红细胞表面抗原,实现血型的人工转换。这项技术虽处于实验室阶段,但预示着未来或能突破自然遗传限制。学家同时警示,此类技术应用于生殖领域需建立严格审查机制,防止技术滥用。

群体遗传学研究揭示,不同种族间的血型分布差异正在缩小。全球人口流动加速导致基因池混合,预计本世纪末AB型人口比例将从当前4%升至7%。这种动态变化要求血型遗传教育保持与时俱进,医疗机构需定期更新血型数据库以应对新的遗传特征。

血型遗传规律的科学本质,在于其严密的基因表达机制与统计学稳定性。AB型与A型生育O型后代的可能性,在现有科学认知框架内已被彻底否定。面对生命科学的复杂本质,公众需建立理性认知,既尊重遗传规律的确定性,又理解生物多样性的可能边界。未来研究应聚焦于基因表达的微观调控,以及血型技术在医疗领域的创新应用,为人类健康开辟更广阔的可能性。