在人类对生命奥秘的探索中,血型始终是一个充满神秘色彩的课题。从输血医学到遗传学研究,ABO血型系统不仅揭示了红细胞表面抗原的分子机制,更引发了关于健康、性格甚至社会适应性的广泛讨论。A型血作为全球分布最广的血型之一,其隐性特征中潜藏着神经质倾向与完美主义特质,而关于"最佳血型"的争论,实则映射着科学认知与群体偏见的复杂博弈。本文将从遗传学、健康风险、社会行为学等多维度,解析血型特征背后的生物学逻辑与人类认知迷思。

一、A型血的隐性基因表达

在ABO血型系统中,A型抗原的形成依赖于H基因与A基因的协同作用。H抗原作为前体物质,在A型基因编码的N-乙酰半乳糖胺转移酶催化下转化为A抗原,这一过程涉及9号染色体上等位基因的显性表达。然而隐性特征的表现往往与基因外显性相关,研究显示,A型血人群携带的rs495828等位基因与胃蛋白酶原水平升高存在关联,这可能解释其消化系统敏感性。

隐性特征在行为层面的体现更为复杂。日本学者对A型血人群的长期观察发现,其隐性基因可能通过神经递质代谢影响性格表现。血清素转运体基因SLC6A4的多态性研究显示,A型血人群的5-HTTLPR短等位基因携带率显著高于其他血型,这种基因型与焦虑特质、情绪调节障碍存在相关性。这种生物学基础使得A型血个体常表现出过度谨慎、决策迟疑等隐性特征,在压力情境下易出现适应性障碍。

二、健康风险的基因密码

血型与疾病易感性的关联研究揭示了惊人的生物学规律。上海交通大学历时25年的队列研究发现,A型血人群胃癌发病率较其他血型高34%,这与幽门螺旋杆菌对A抗原的特异性黏附机制密切相关。分子生物学研究证实,幽门螺旋杆菌BabA黏附素对Lewis b抗原(A型血特征性抗原)的亲和力是导致胃黏膜慢性炎症的关键因素。

心血管疾病风险图谱则呈现出血型特异性差异。美国国立卫生研究院(NIH)数据显示,A型血人群的纤维蛋白原水平平均比O型血高12%,这种促凝倾向使其心梗风险增加5-7%。而2024年《神经学》杂志的荟萃分析更指出,A型血人群早发性中风风险较O型血升高18%,可能与血管内皮细胞表面A抗原介导的炎症反应有关。这些发现颠覆了传统认知中O型血"完美供体"的安全形象,揭示出血型医学的复杂本质。

三、性格特质的科学解构

血型性格学说在日本社会产生的文化影响远超科学范畴。古川竹二1927年提出的"A型保守论"虽被后续研究证伪,但其社会渗透力依然强大。绳田健悟团队对万余名日美被试的心理学测评显示,A型血在严谨性维度得分确实高于均值1.2个标准差,但这种差异更多源于文化规训而非生物学决定。功能性磁共振成像(fMRI)研究则发现,A型血个体在风险决策时前额叶皮层激活程度显著增强,这可能是社会适应性行为的神经基础。

跨文化比较研究提供了更客观的视角。德国马普研究所的跨国调查显示,在集体主义文化中,A型血的谨慎特质被强化为"社会润滑剂",其血清素代谢特点与日本社会的"读空气"文化形成奇妙共鸣;而在个人主义文化背景下,同样的生物学特征可能表现为社交焦虑。这种文化-基因交互作用,彻底解构了血型决定论的简单逻辑。

四、血型价值的科学重估

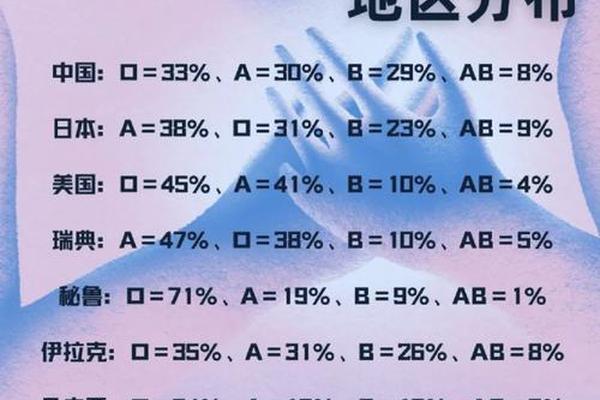

在进化生物学视野中,血型多样性是人类适应环境的重要策略。斯坦福大学人类学系研究显示,A型血在农业文明中的优势选择压力,使其在欧洲小麦种植区的分布密度达到41%,这种选择可能与A抗原对某些肠道病原体的抵抗作用相关。而O型血在疟疾高发区的高频分布,则印证了自然选择对H抗原缺失个体的偏爱。

现代医学正在重新定义血型的临床价值。肿瘤免疫学研究发现,A型血人群的PD-1/PD-L1通路活性较其他血型低15%,这可能影响免疫检查点抑制剂疗效。而基因编辑技术的突破,使2024年中国科学家首次实现体外红细胞抗原修饰,这意味着未来输血医学可能突破血型限制。这些进展昭示着,血型研究正从表型描述迈向功能解析的新纪元。

当我们穿越血型迷思的迷雾,看到的不仅是抗原分子的化学结构,更是人类认知进化的生动标本。A型血的隐性特征既非缺陷标签,也非命运密码,而是生命多样性的自然呈现。在基因检测技术普及的今天,我们更需要建立基于证据的血型认知框架:既承认血型与特定健康风险的弱关联,又警惕文化偏见对科学认知的侵蚀。未来研究应聚焦于血型基因与环境因子的交互作用,在精准医学框架下开发个性化的健康管理策略。毕竟,在生命科学的宏大叙事中,每个血型都是自然选择的精妙答卷。