人类对血型的研究始终交织着科学规律与文化想象。当A型血与AB型血的父母孕育后代时,血型遗传的生物学机制决定了孩子的可能血型;而AB型血被称为“贵族血”的现象,则折射出血型在医学之外的社会认知。这两个看似独立的问题,实则共同揭示了血型在人类生理与心理层面的双重意义。

遗传机制解析:A型与AB型后代的可能血型

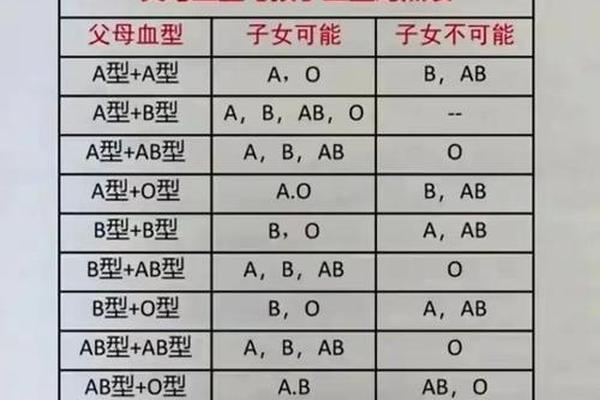

根据ABO血型系统的遗传规则,A型血的基因型可能是AA或AO,而AB型血个体的基因型只能是AB。当A型(AA)与AB型结合时,父母分别提供A和A/B基因,子代血型为A型(AA)或AB型;若A型为AO基因型,则可能产生A型(AA或AO)、AB型或B型(BO)三种结果。这种遗传多样性源于基因的显隐性关系:A、B为显性基因,O为隐性,因此AO型与AB型父母可能诞下B型子代,这种看似矛盾的现象实则符合孟德尔遗传定律。

血型抗原的形成机制进一步解释了这种遗传规律。A抗原由N-乙酰半乳糖胺决定,B抗原则由半乳糖构成,AB型同时携带两种抗原。在胚胎发育过程中,父母各提供一个等位基因,通过糖基转移酶的催化作用,最终形成红细胞表面的抗原特征。这种分子层面的运作机制,使得血型遗传具有可预测的生物学规律,也为临床输血提供了科学依据。

AB型血的稀有性与医学特性

全球范围内AB型血仅占人口的9%,在中国这一比例更低至7%。这种稀有性源于其遗传条件:必须同时继承A和B两个显性基因。从群体遗传学角度看,AB型是基因重组的结果,其出现概率与A、B基因在人群中的分布频率直接相关。这种生物学特性使AB型血在输血医学中具有双重角色:既是“万能受血者”可接受所有血型,又因其血浆中含抗A、抗B抗体而限制供血范围。

其医学特殊性还体现在免疫特性上。研究显示AB型个体对某些病原体具有更强的抗体应答能力,这可能与其同时携带A、B抗原的复杂免疫识别系统有关。但这种优势并非绝对,有学者指出AB型人群对心血管疾病的易感性更高,暗示血型与健康的关系存在复杂的多因素交互作用。

文化建构中的“贵族血”迷思

将AB型血称为“贵族血”更多是文化隐喻而非科学概念。这种称谓的形成源于三个社会心理因素:稀有性带来的珍贵联想、输血兼容性赋予的“特权”印象,以及性格分析学说构建的精英形象。日本学者提出的血型性格理论,将AB型描述为兼具理性与感性的“矛盾统一体”,进一步强化了其神秘色彩。

但这种认知存在明显误区。血液生理学证实,血型本质是红细胞表面糖蛋白的化学差异,与智力、社会地位无关。将血型与人格特质强行关联的做法,已被心理学界批评为“伪科学”。近年研究更强调,所谓血型性格特征更多是社会期待与自我暗示共同作用的结果。

血型科学的未来研究方向

当前研究正在突破传统认知框架。基因组学的发展揭示了ABO基因与其他生理功能的潜在关联,如发现AB型人群肠道菌群的特异性。在疾病易感性方面,AB型与血栓形成风险、某些癌症发病率的相关性研究为精准医疗提供新思路。这些发现提示,血型研究应从简单的分类学转向分子机制与临床应用的深度探索。

社会学者则呼吁建立科学的血型认知体系。建议在公共卫生教育中强化血型知识的科普,消除“贵族血”等误导性概念,同时推动血型数据库建设以提高罕见血型患者的医疗保障水平。

血型系统既是严谨的生物学编码,也是观察社会文化的一面棱镜。A型与AB型血后代的遗传规律,彰显了生命科学的精确性;而“贵族血”的称谓则暴露了人类对复杂现象的简化认知倾向。未来研究需在尊重科学事实的基础上,探索血型在精准医学中的实际价值,同时引导公众建立理性的血型认知观。唯有如此,才能让血型研究真正服务于人类健康,而非沦为文化偏见的载体。