在ABO血型系统中,A型血约占中国人口的26.52%,而Rh阴性血型作为独立于ABO系统的另一重要分类,其整体占比不足1%。若将两者交叉统计,Rh阴性A型血的实际比例则更为罕见——基于ABO血型与Rh系统的独立性,Rh阴性A型血的理论概率约为0.2652(A型占比)乘以0.013(Rh阴性整体概率),即约0.34%。这意味着每10万中国人中仅有34人属于这一特殊血型,其稀缺性甚至超过某些稀有金属的分布密度。

从地域分布来看,Rh阴性血型在汉族中的比例约0.3%-0.5%,而在少数民族如维吾尔族、哈萨克族中可达5%-15%。这种差异源于遗传基因的多样性,例如新疆地区因民族通婚历史较少,保留了更多隐性基因的遗传可能性。值得关注的是,全国统一的稀有血型数据库显示,截至2025年登记在册的Rh阴性A型血志愿者不足8万人,这与理论推算的百万级潜在人群形成鲜明对比,揭示出血型认知普及与筛查体系的建设缺口。

二、遗传学视角下的形成机制

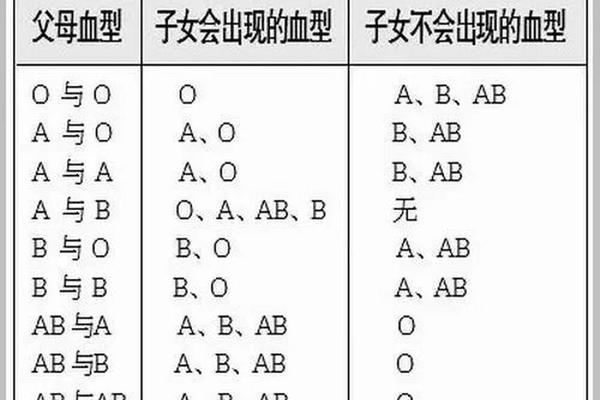

Rh血型系统由位于第1号染色体短臂上的RHD和RHCE基因共同决定,其中D抗原的存在与否直接决定Rh阳性或阴性。当父母双方均携带隐性d基因(表现为Dd型)时,子女有25%概率遗传到dd型组合,表现为Rh阴性。这种隐性遗传特性解释了为何Rh阴性父母必生育Rh阴性子女,而Rh阳性父母仍可能诞下Rh阴性后代——统计显示,中国约65%的Rh阴性个体其父母至少一方为Rh阳性。

基因突变带来的特殊案例更凸显遗传复杂性。2021年深圳发现的D--型稀有血型,其红细胞完全缺失D抗原且存在CE抗原异常,此类变异型在亚洲人群中的发生率仅百万分之一。分子生物学研究证实,汉族人群中约0.2%的Rh阴性个体实际为D变异型,这类血型在常规检测中易被误判,导致临床输血风险倍增。

三、临床医学中的双重挑战

Rh阴性A型血患者的临床用血保障面临特殊困境。常规手术备血需提前72小时启动跨区域调配,而急诊情况下,AB型Rh阴性作为"万能受血者"的替代方案存在3%-5%的迟发性溶血反应风险。更严峻的是妊娠相关风险:Rh阴性孕妇若孕育Rh阳性胎儿,胎婴儿溶血病发生率高达16%,其中A型血母体因抗-A抗体与抗-D抗体的协同作用,新生儿重症黄疸比例较其他血型增加40%。

输血医学的进步正在缓解这一困局。冷冻红细胞技术的应用使稀有血型红细胞保存期延长至10年,解冻后复苏率超过97%。上海市血液中心的实践数据显示,建立2000人规模的Rh阴性A型血动态库后,急诊用血响应时间从2018年的12小时缩短至2024年的4.5小时。但基层医院仍面临血样筛查能力不足的问题,现行胶体金法快速检测的D抗原漏检率达0.08%。

四、社会管理体系的创新探索

在应急管理层面,国家卫健委推行的"稀有血型联盟"计划已联网31个省级血液中心,通过区块链技术实现实时库存共享。该体系下,Rh阴性A型血的跨省调剂成功率从2020年的67%提升至2024年的92%。民间组织的补充作用同样关键,如"中国熊猫血之家"建立的互助网络覆盖280个城市,通过GPS定位系统可在15分钟内联络3公里范围内的同型志愿者。

公众教育领域的数据显示,18-35岁群体中知晓自身Rh血型者不足23%。为此,北京、广州等地试点将Rh血型检测纳入婚前检查必选项目,并开发血型科普AR应用程序,使受检者通过虚拟现实直观观察抗原抗体反应过程。2024年实施的《稀有血型保护条例》更明确规定,企事业单位应为Rh阴性员工建立弹性献血假期制度。

五、未来研究与发展方向

基因编辑技术为突破血型限制带来新可能。复旦大学团队于2023年成功将O型Rh阳性红细胞转化为通用型Rh阴性红细胞,体外实验显示转化效率达89.7%。合成生物学领域,人造血干细胞培养技术取得突破,日本国立卫生研究院已实现Rh阴性A型红细胞的规模化扩增,每单位生产成本从2018年的1.2万美元降至2024年的3200美元。

群体遗传学研究揭示的新线索同样值得关注。全基因组关联分析发现,HBB基因rs28362494位点突变与Rh阴性表型存在显著相关性,该发现可能催生新型筛查标记物。而针对少数民族群体的研究则表明,塔吉克族特有的D-CE(4-7)单体型可能具有天然抗疟性,这为研究Rh血型系统的进化意义提供了新视角。

总结而言,Rh阴性A型血作为双重稀有血型,其0.34%的人口占比背后,是遗传规律、临床需求与社会管理的复杂交织。当前亟需建立覆盖14亿人口的Rh血型数据库,完善分级诊疗体系中的血型快速鉴定流程,并通过立法保障稀有血型群体的医疗权益。未来研究应聚焦基因治疗技术的临床应用,以及血型系统在人类进化中的深层机制,这不仅是医学课题,更是关乎生命平等的社会命题。